○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年5月20日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書とする。ただし、法令、その他総務課長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年7月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

附則(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

文書の左横書き実施要領

改正 昭和63年6月29日訓令第32号

平成6年3月31日訓令第8号

1 趣旨

壬生町における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

2 実施の時期

左横書の実施は、昭和35年7月1日からとする。

3 実施範囲

左横書を実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類とする。

(1) 条例、規則及び規程の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

4 文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は次の例による。

(1) 縦書の文書のみをとじるときは右とじとする。

(2) A4判用紙は、原則として縦長に用いて、左とじとする。ただし、表を作成する場合等、A4判を横に用いる場合は、上とじとしてもよい。

(3) 左横書き文書と、左に余白がある縦書文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(4) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書をとじる場合は縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

5 文書の作成の要領

左横書きの実施に伴う文書の書き方及び書式例は、別に要領を定める。

6 諸用紙の用い方

(1) 次に掲げる文書を除くすべての公文書(町において職務上取り扱うすべての文書をいう。以下同じ。)の用紙規格は、原則としてA4判とする。ただし、A4判により難いものについては、できる限りA5判又はA6判とする。

ア 一般の出版物、陳情書等町が作成に係わらないもの

イ 国の法令等の規定又は相手方の指定によりA4判、A5判及びA6判(以下「A系列」という。)以外の用紙規格が求められるもの

ウ 身分証明書等の小型帳票類、ポスター等の広報用印刷物、図面、写真、賞状用紙等特定の利用方法からA系列以外の用紙規格が求められるもの

(2) 起案用紙、けい紙、封筒の様式は別に定める。ただし、起案用紙については事務処理上特に主務課において一定事項を記載した起案用紙を作成することができる。この場合は、あらかじめ総務課長と協議する。

附則(昭和63年訓令第32号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の改正後におけるB5判及びB4判の用紙については、当分の間、使用できるものとする。

左横書き文書の作成要領

改正 平成4年1月10日訓令第2号

平成7年2月14日訓令第2号

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) ふりがなのつけ方

漢字にふりがなをつける場合は、その字の上に付ける。

(2) 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は次に掲げるような場合を除いてアラビヤ数字を用いる

固有名詞(例) 四国、九州、二重箱

概数を示す語(例) 二、三日 四、五人 数十日

数量的な感じのうすい語(例) 一般、一部分、四分五裂

単位として用いる語(例) 百弐拾万 千弐百億

慣習的な語(例) 一休み、二言目、二日間続き、三月(みつきと読む場合)

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は次の例による。

小数…………………0.123

分数………………… 又は2分の1

又は2分の1

帯分数…………………

エ 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

日付

普通の場合 〇〇35年7月1日

時刻 | 時間 |

10時30分 | 9時間40分 |

省略する場合 〇〇35.7.1

(4) 記号の用い方は、次の例による。

ア 句読点は、「。」及び「、」を用いる。「,」は用いない。

イ 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、見出記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 1,234.00円 0.12

○.35.7.1

N.H.K

ウ 「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) :―電話:58―0789

エ 「~」(なみがた)は、「、、、から。。。まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 大阪~東京

オ 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

(例) そ菜、かん詰、ぼう然

公文書をやさしく書くことは能率的である。

カ くりかえし符号は、必要に応じて、同じ漢字が続くときは「々」を用いることができる。

キ 「・」(なかてん)、「 」(かぎ)、( )(かっこ)などは、縦書きの場合と同様である。

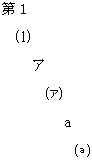

(5) 見出し符号

ア 項目を細別するときは、次の例による。

イ 見出し符号に句読点をうたず、1字分空白として次の字を書き出す。

2 文書の書式

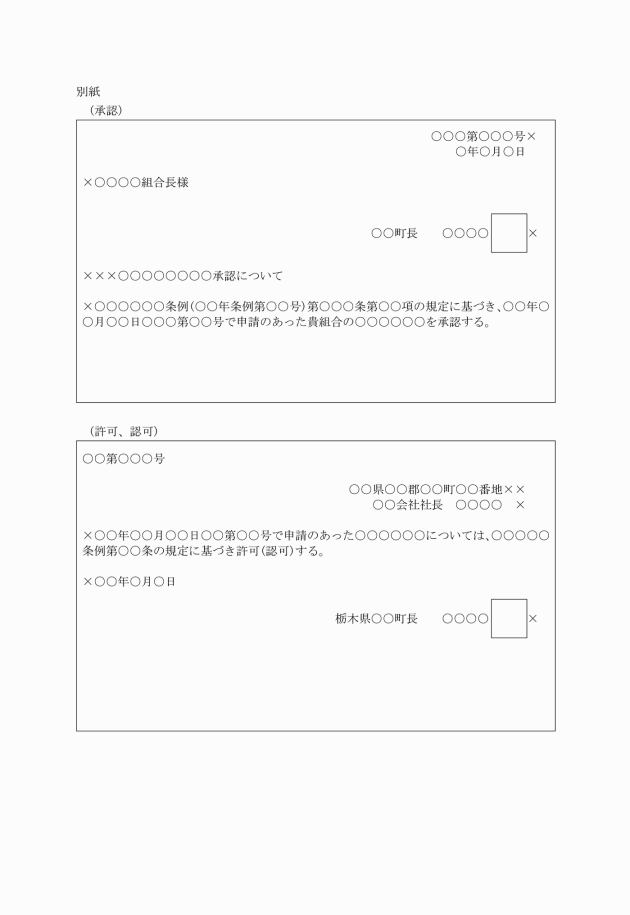

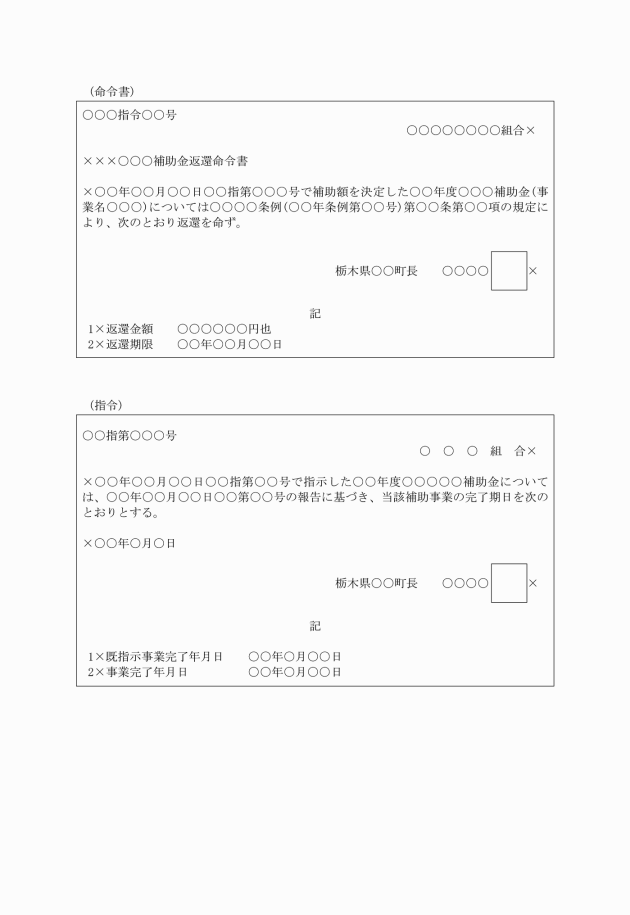

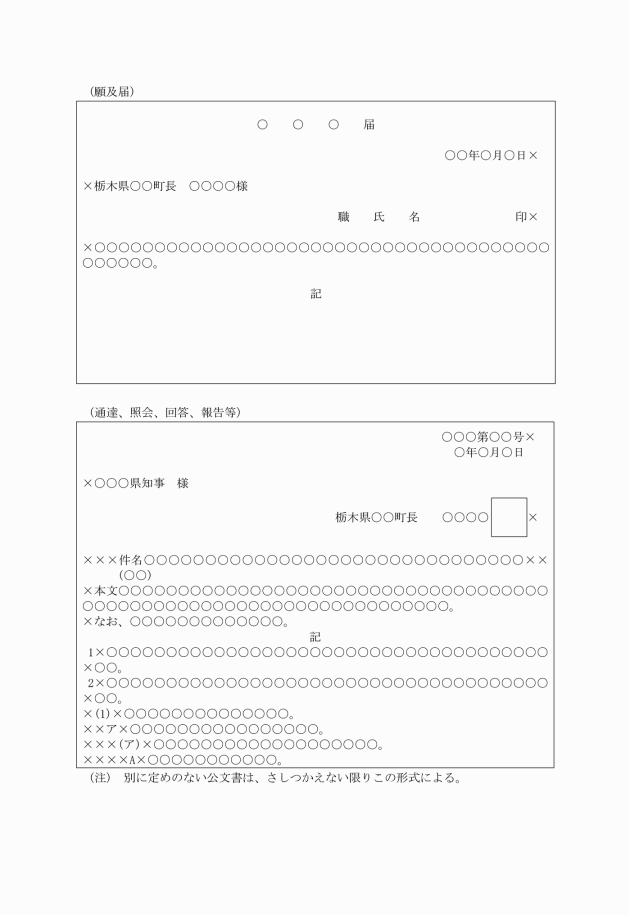

左横書きの実施に伴う文書の書式は、次の例による。

(1) 許可、認可、指令の場合

ア 番号は左上いっぱいに用紙の中央にくるようにする。

イ あて先は用紙の中央の少し左から書出して、終りは1字あける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書出し、終りは2字あける。

ウ 年月日は左に1字分けて、だいたい終りが中央にくるようにする。

エ 名義人の官職氏名は、左によせて書出し公印を押してある1字分あけるようにする。

オ 契印は用紙の中央に押す。

(2) 一般文書の場合

ア 文書番号と年月日は、用紙の中央やや左から書き出し、終りは1字あける。

イ あて名の書出しは1字分あける。

ウ さし出し名は、用紙の中央やや右から書き出し、公印を押した場合、終りは1字分あけるようにする。

エ 標題(件名)は、3字分あけて書き出し、書ききれないときは2行に書く。この場合文書の種類を明らかにする。

例 (通達)(照会)(回答)(報告)

オ 契印は用紙の中央に押す。

(3) 書式例は別紙のとおりとする。

附則(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年1月10日から施行する。

附則(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。