○壬生町職員研修規程

平成14年12月16日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務能率の発揮及び創造性の開発等のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場外研修

ア 一般研修

(ア) 単独自主研修

(イ) 広域自主研修

(ウ) 市町村広域研修

イ 専門研修

ウ 派遣研修

(2) 職場研修

(3) 自主研修

(4) 自己啓発研修

ア 通信教育研修

イ 自主研究グループ活動

(職場外研修)

第3条 職場外研修は、町長又は他の機関が実施する研修会等に職員を参加させ、職務を遂行するために必要な知識及び技術又は技能を習得させるものとする。

2 職場外研修の名称等は、別表のとおりとする。

(研修の企画等)

第4条 総務課長は、毎年度当初に職場外研修(専門研修及び派遣研修を除く。)の年間計画を作成し、研修委員会に諮って町長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の承認を受けたときは、研修の実施計画を定め部課室長又は出先機関の長(以下「所属長」という。)に通知するものとする。

3 所属長は、専門研修を実施しようとするときは、研修課程その他専門研修実施上の必要事項について総務課長の承認を得て行い、研修が終了したときは、速やかに、その実施状況について総務課長に報告しなければならない。

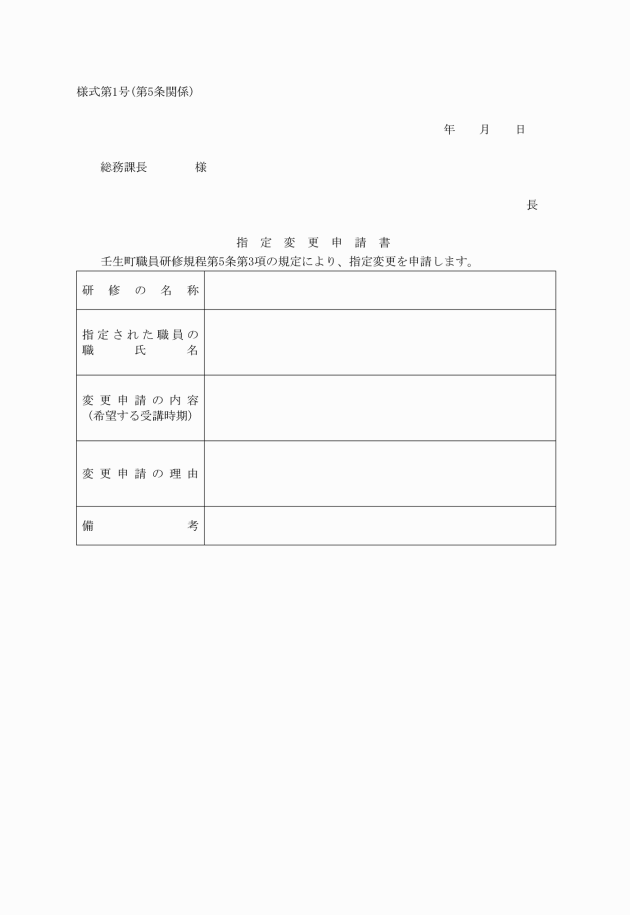

(研修生の決定)

第5条 職場外研修(専門研修及び派遣研修を除く。)の受講者(以下「研修生」という。)は、総務課長が指定し、毎年度当初に所属長に通知するものとする。ただし、必要と認める場合は、所属長の推せんにより総務課長が指定することができる。

2 所属長は、前項の指定があった場合において、特別の理由がない限り当該職員を研修に参加させなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により指定の変更を求められた場合においてその理由を審査し、やむを得ないと認めるときは指定の変更をすることができる。

(研修専念の義務)

第6条 研修生は、総務課長の定める事項を守り、研修に専念しなければならない。

2 総務課長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生の指定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなくて研修に出席しないとき。

(2) 総務課長が定める事項を順守しないとき。

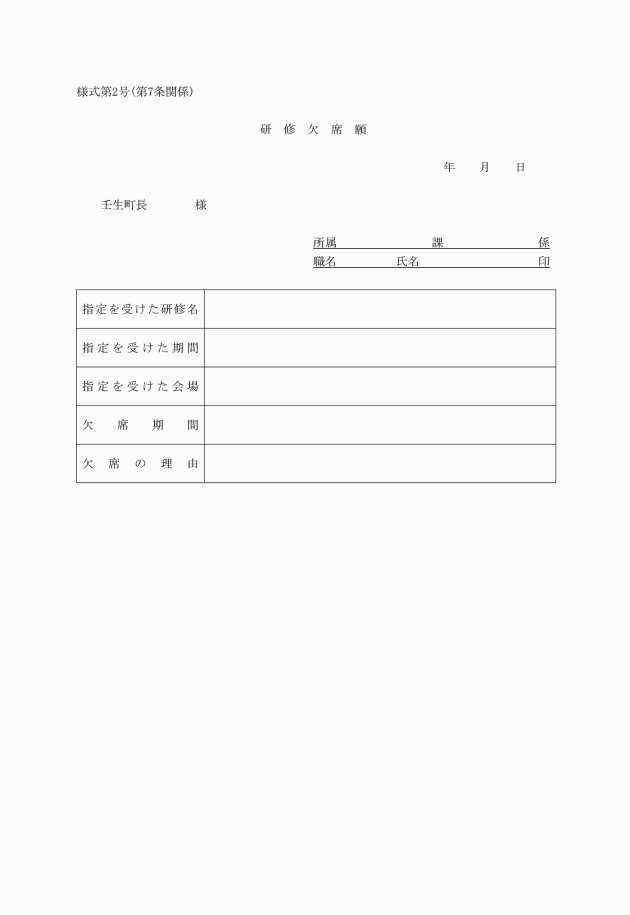

(研修の欠席)

第7条 研修生は、心身の故障その他の理由により研修に出席できないときは、研修欠席願(様式第2号)を所属部長を経て総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(効果測定)

第8条 総務課長は、必要があると認めるときは、研修期間中随時研修の効果について適当な方法で測定することができる。

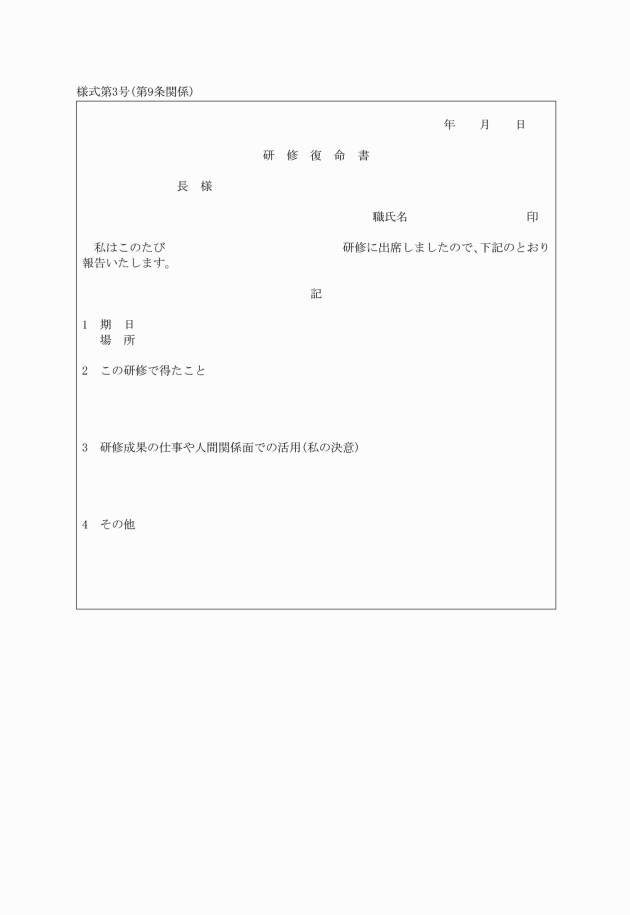

(研修復命書)

第9条 研修生のうち、市町村広域研修及び派遣研修を受講終了した者は、速やかに、研修復命書(様式第3号)を資料を添えて総務課長に提出しなければならない。

(研修記録)

第10条 総務課長は、職員の職場外研修の受講状況について、記録を作成するものとする。

(職場研修)

第11条 所属長は、所属職員に対し、日常の業務を通じ、実務上職員として必要な知識、技術、技能及び態度等の能力を向上させるため、適切な職場研修を実施しなければならない。

2 総務課長は、所属長に対し職場研修の実施に関し、必要な事項について助言し、又は援助することができる。

(講師等)

第12条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師及び指導者は、町職員又は学識経験者の中から町長が任命し、又は委嘱する。

(自己啓発)

第13条 職員は、自らの能力向上及び社会人としての人間性を高めるため、常に自己啓発に努めなければならない。

(自主研修)

第14条 町長は職員の自己啓発意欲の高揚を図るため、自主研究グループ活動及び通信教育研修への援助を行うものとする。

(研修委員会)

第15条 研修計画及び研修の効果的実施を審議するため、研修委員会を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。

(他の機関等からの研修の委託)

第16条 町の他の機関又は他の地方公共団体から、当該職員の研修について委託を受けた場合は、この規程により実施するものとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

研修の種類 | 研修の名称 | 対象職員 |

一般研修 | 新採用職員研修 | 新たに採用された職員 |

接遇研修 | 採用2年目の職員 | |

初級職員研修 | 主事・技師及びこれらに相当する職員 | |

地方自治法講座 | 主任・主査 | |

地方公務員法講座 | 主任・主査 | |

民法講座 | 主任・主査 | |

行政法講座 | 主任・主査 | |

ディベート研修 | 主任・主査 | |

問題解決研修 | 主査・係長・副主幹 | |

政策課題立案研修 | 主査・係長・副主幹 | |

政策形成研修 | 主査・係長・副主幹 | |

折衝・交渉力研修 | 主査・係長・副主幹 | |

JST基本コース | 主査・係長・副主幹・課長補佐 | |

JST補充課程 | 主査・係長・副主幹・課長補佐 | |

マネジメント研修 | 係長・副主幹・課長補佐 | |

管理職のための政策形成研修 | 主幹・室長・課長 | |

市民応対研修 | 別途希望及び指名された職員 | |

セクハラ防止研修 | 別途希望及び指名された職員 | |

政策形成研修 | 別途希望及び指名された職員 | |

派遣研修 | 管理者研修 | 室長・課長・部長 |

行政法 | 主査・係長・副主幹・課長補佐 | |

民法 | 主査・係長・副主幹・課長補佐 | |

社会心理学 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹 | |

コミュニケーション・カウンセリング | 係長・副主幹・課長補佐・主幹 | |

地域振興 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

ノンバーバル・コミュニケーション | 係長・副主幹・課長補佐・主幹 | |

職場研修 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

政策形成 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

TOPIC | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

地域政策パーソン | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

メンタルヘルス | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

人事考課 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

政策法務実践 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

地域分権時代の地域経営 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

戦略経営 | 主幹・室長・課長・部長 | |

クレーム対応力 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹 | |

説明責任とプレゼンテーション | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

危機管理 | 課長補佐・主幹・室長・課長・部長 | |

組織活性化 | 係長・副主幹・課長補佐・主幹・室長・課長 | |

法務基礎養成 | 主幹・係長・副主幹 | |

接遇レベルアップ | 主任・主査 | |

指導者養成研修 | 別途指名された職員 | |

専門研修 | 市町村アカデミー | 別途希望及び指名された職員 |

NOMA行政管理講座 | 別途希望及び指名された職員 | |

自主研修 | 安全衛生推進者養成講習会 | 別途希望及び指名された職員 |

行政課題研修 | 別途希望及び指名された職員 | |

共済献金関係講習会 | 別途希望及び指名された職員 | |

新採用職員研修 | 新たに採用された職員 | |

壬生町職員昇任時等研修 | 別途希望及び指名された職員 | |

自己啓発研修 | 通信教育講座 | 別途希望及び指名された職員 |

自主研究グループ活動 | 別途希望及び指名された職員 |