○壬生町学校職員服務規程

昭和32年3月31日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例等に定めるもののほか、学校の職員の服務について、必要な具体的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、学校とは、壬生町立の小学校及び中学校をいう。

2 この規程において、職員とは、栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る職員で、学校に勤務するものをいう。

3 この規程において、教育長とは、壬生町教育委員会教育長をいう。

第2章 職員の服務

(着任)

第3条 職員は、採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任後直ちに様式第1号による着任届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に、規定の履歴書を、学校及び壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第6条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿の標示、整理保管については、教育長が別に定める。

(退出)

第7条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。

(出張間の職務引継)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張不在間に職務の渋滞をきたさないよう、自己の担任職務を、校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。

(出張の復命)

第9条 職員は出張より帰着したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その用務に関する復命書を提出しなければならない。ただし、校長の出張で事の軽易なものについては復命を省略し、その他の職員の出張で事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。

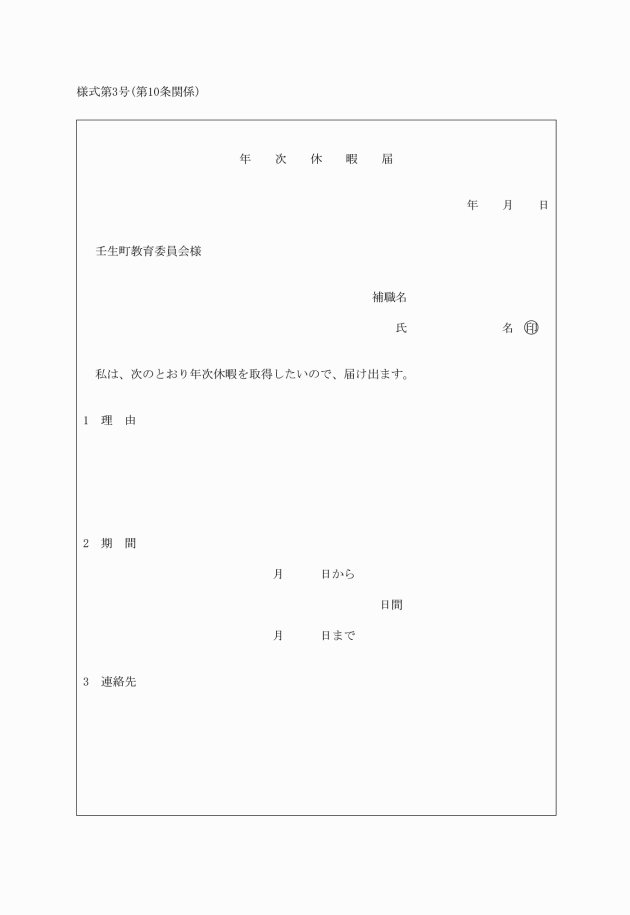

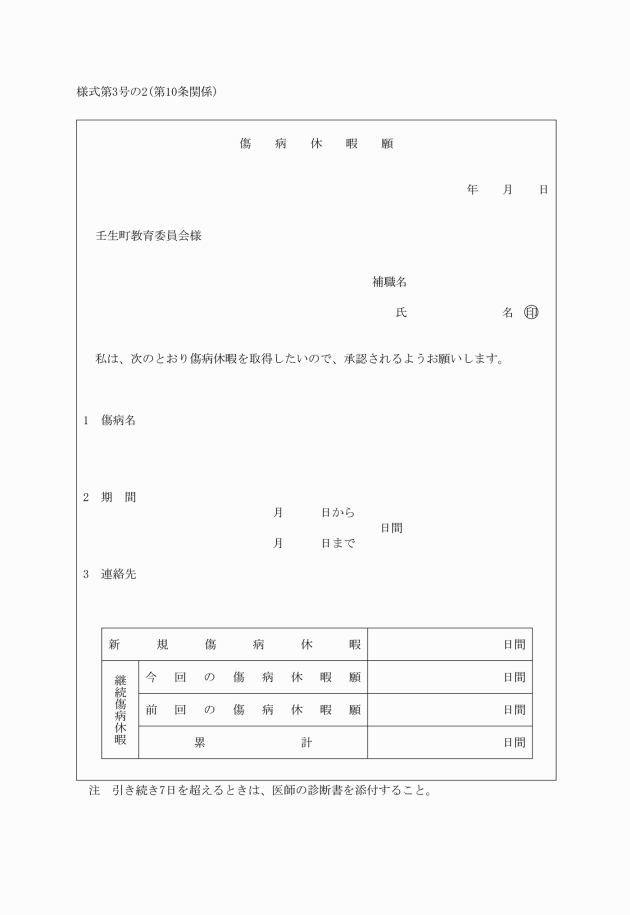

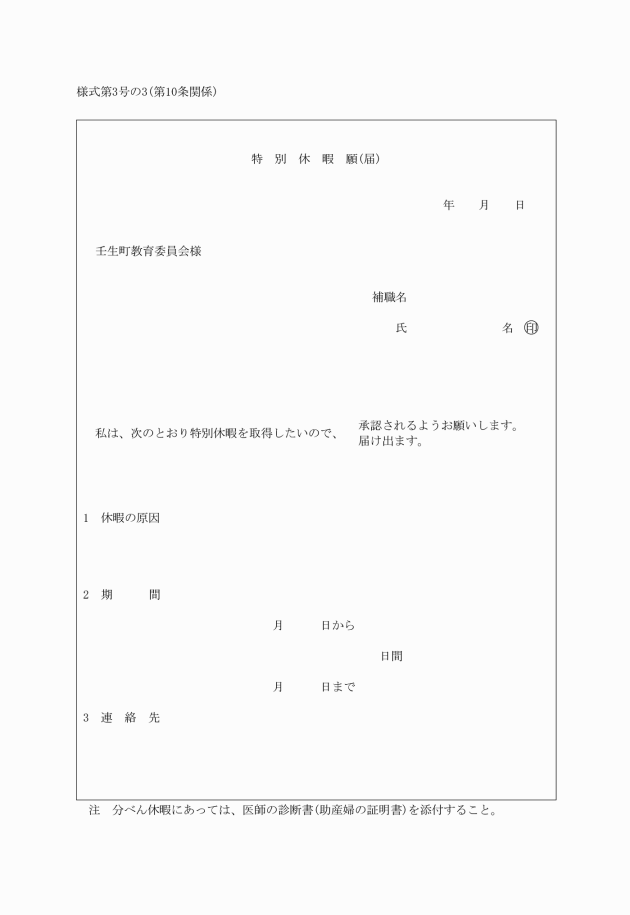

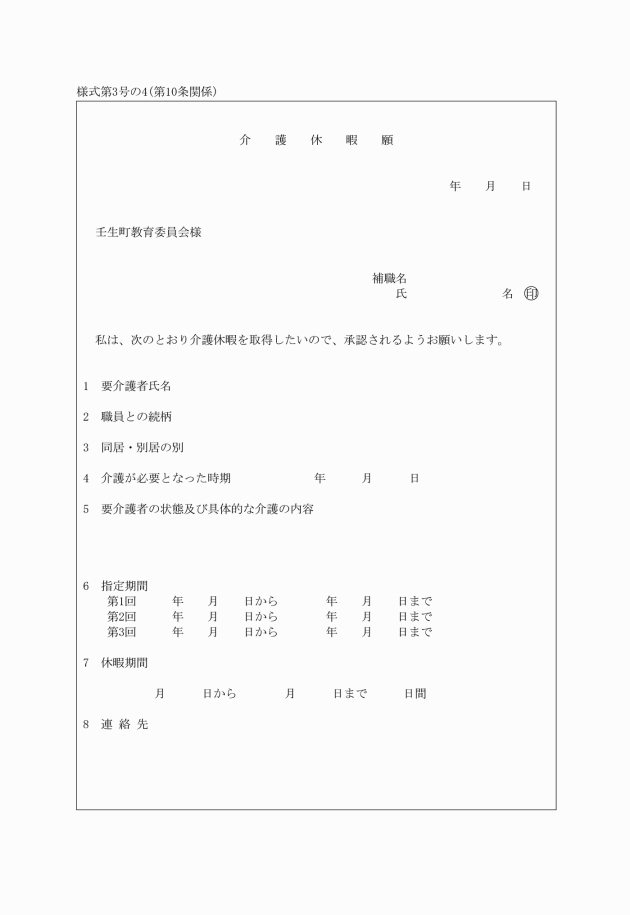

(週休日の振替等)

第9条の2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、様式第1号の2による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿により行うものとする。

(代休日の指定)

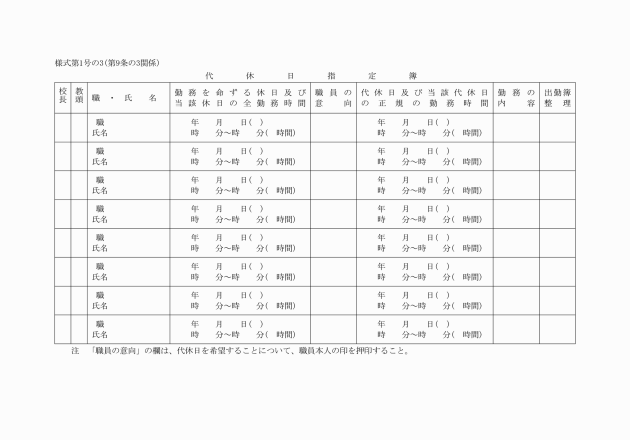

第9条の3 勤務時間等条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、様式第1号の3による代休日指定簿により行うものとする。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

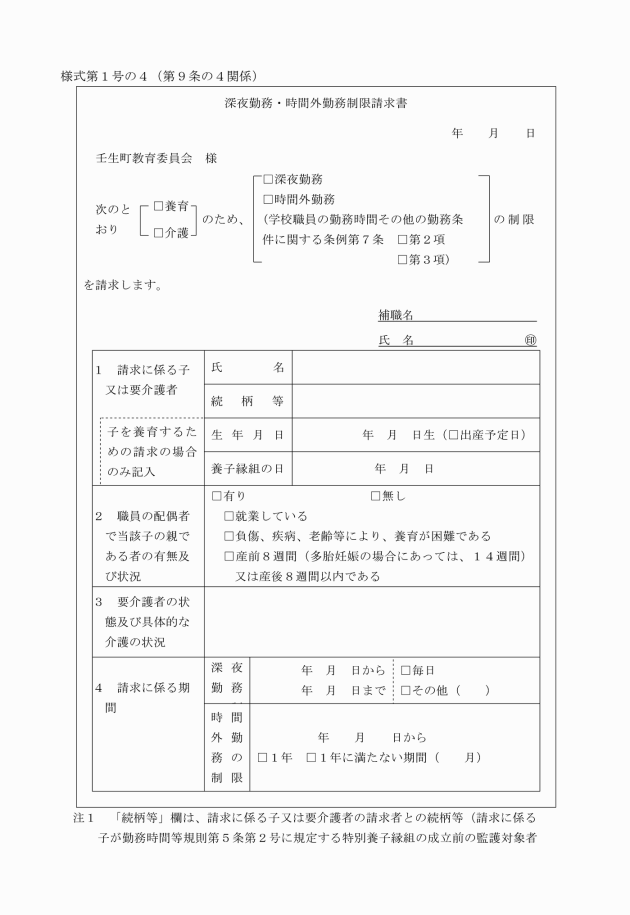

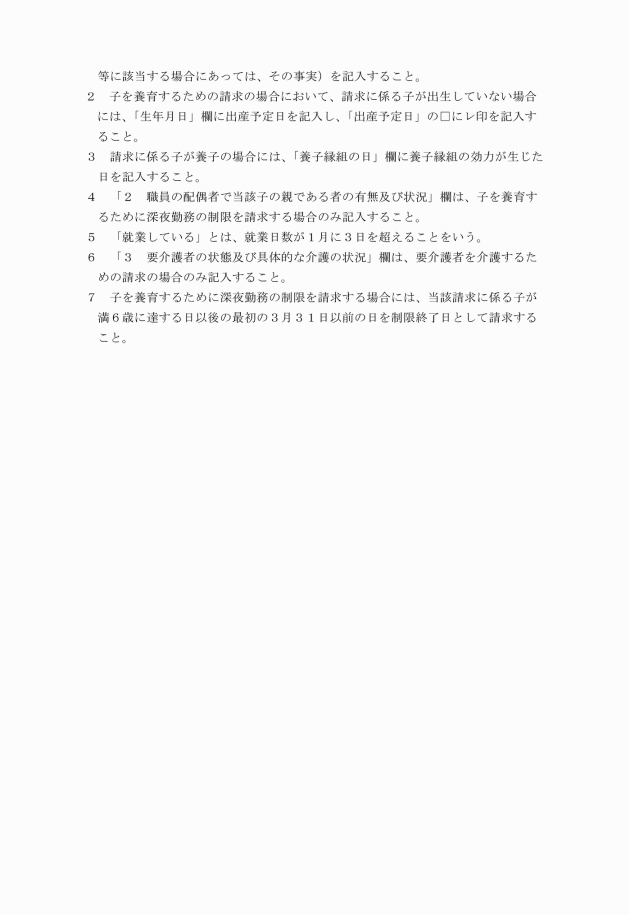

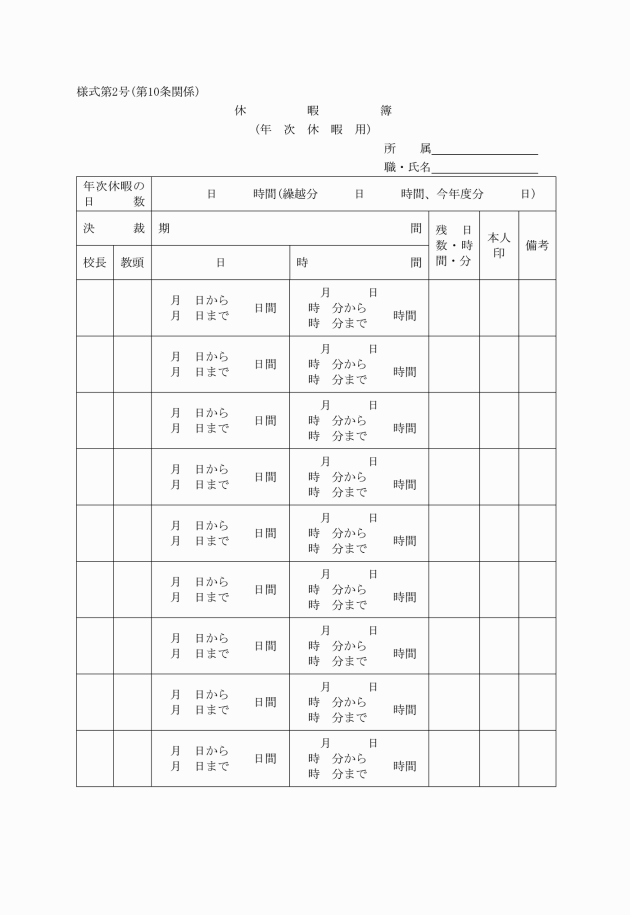

第9条の4 勤務時間等条例第7条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求は、様式第1号の4による深夜勤務・時間外勤務制限請求書を教育長に提出することにより行うものとする。

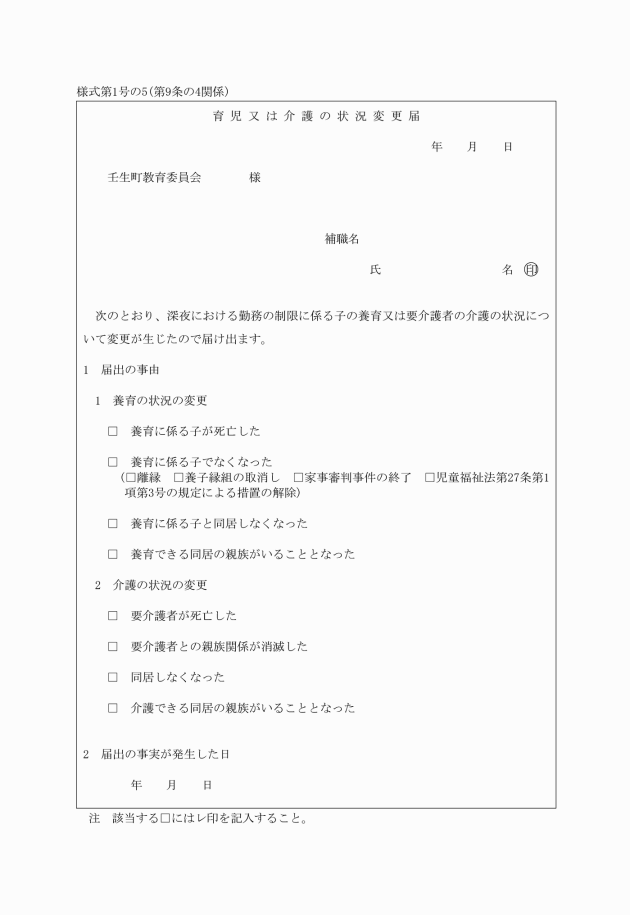

2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第5条の4第3項(同規則第5条の5第3項において準用する場合も含む。)の規定による届出は、様式第1号の5による育児又は介護の状況変更届を教育長に提出することにより行うものとする。

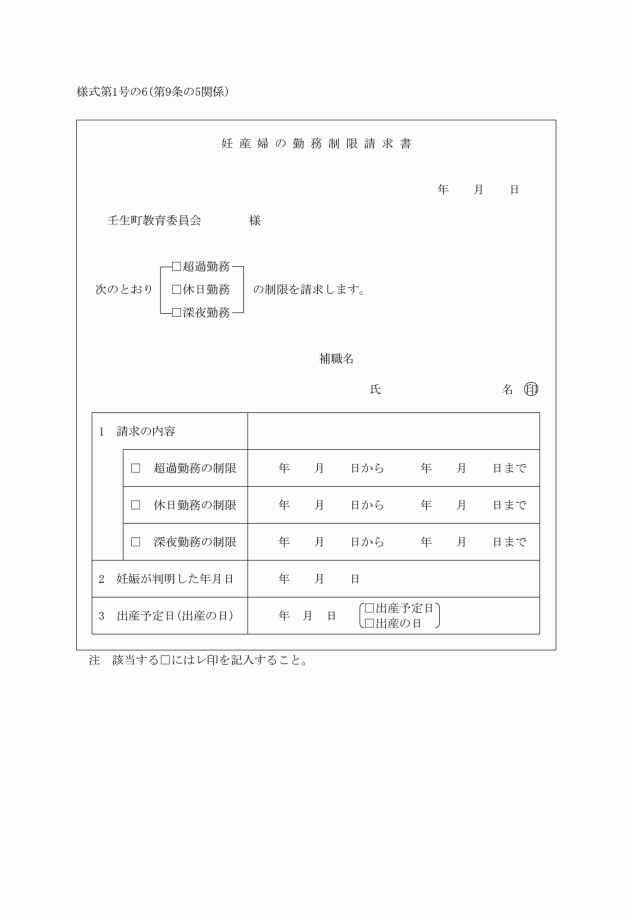

(妊産婦の勤務制限)

第9条の5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、様式第1号の6による妊産婦の勤務制限請求書を教育長に提出することにより行うものとする。

第11条から第13条まで 削除

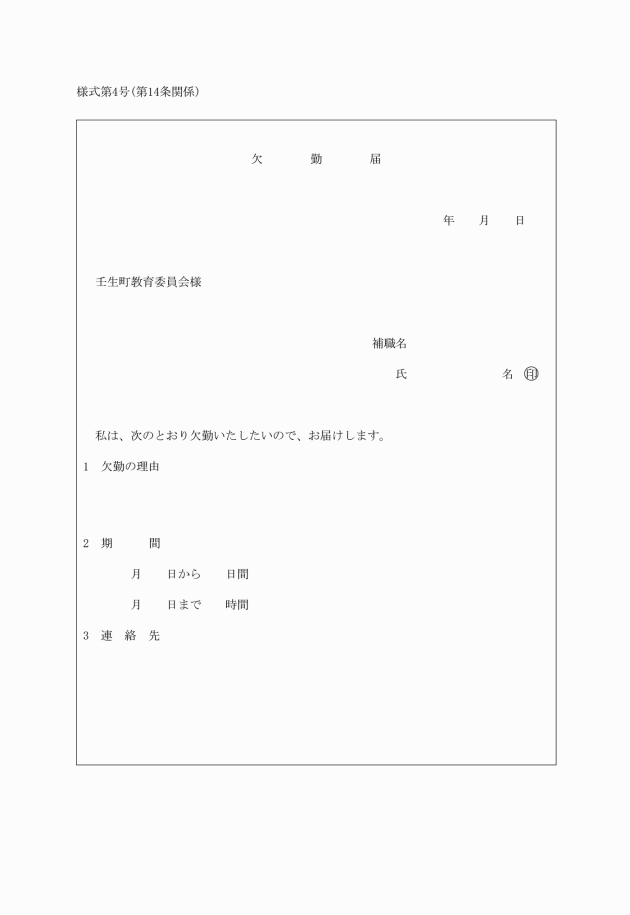

(欠勤)

第14条 勤務時間等条例第7条第2項に規定する正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、様式第4号による欠勤届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。

(産後就業)

第16条 職員が、産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において、勤務につこうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(妊娠中の勤務転換)

第17条 職員が、妊娠中身体に過激な勤務を避けて、他の軽易な勤務につこうとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

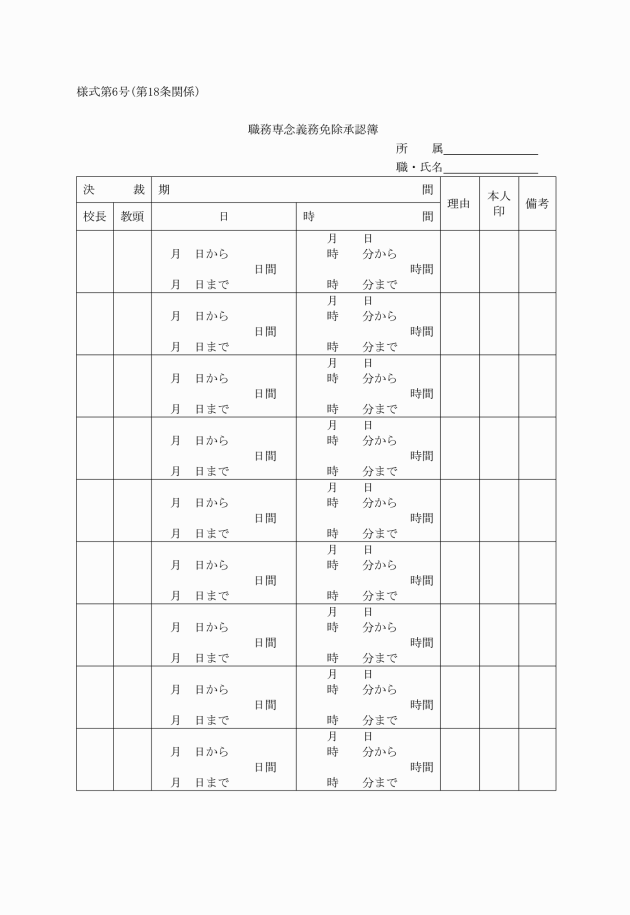

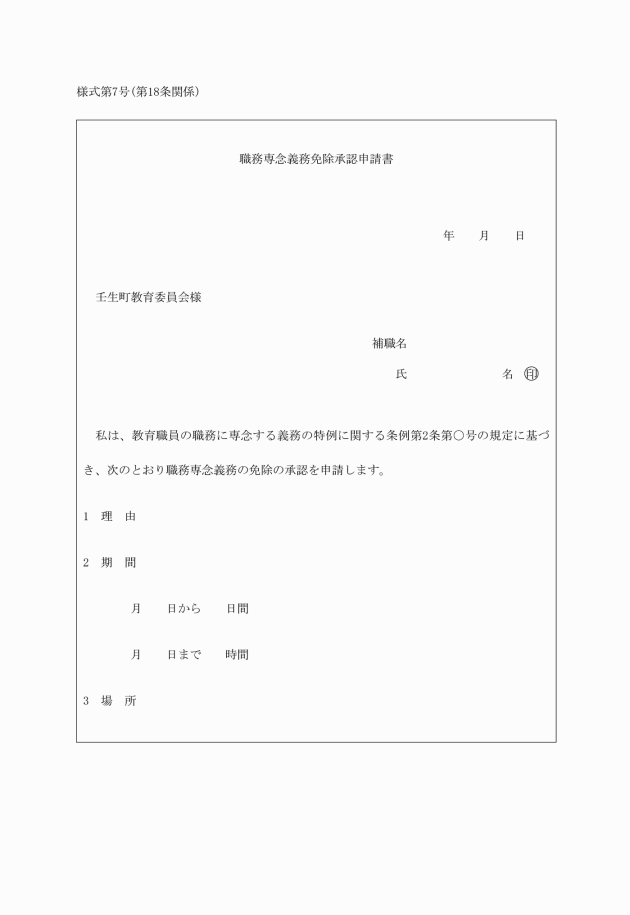

(職務専念義務免除)

第18条 職員は、教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年壬生町条例第9号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、様式第6号による職務専念義務免除承認簿を、校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、様式第7号による職務専念義務免除申請書を教育長に提出しなければならない。

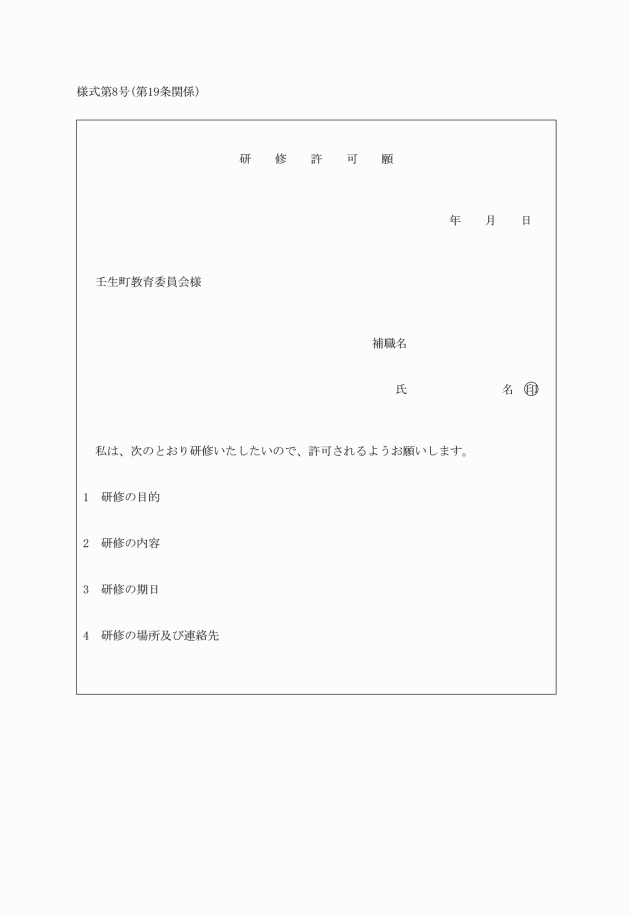

(研修)

第19条 職員は、研修をしようとするときは、様式第8号による研修許可願を、校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、教育長に提出しなければならない。

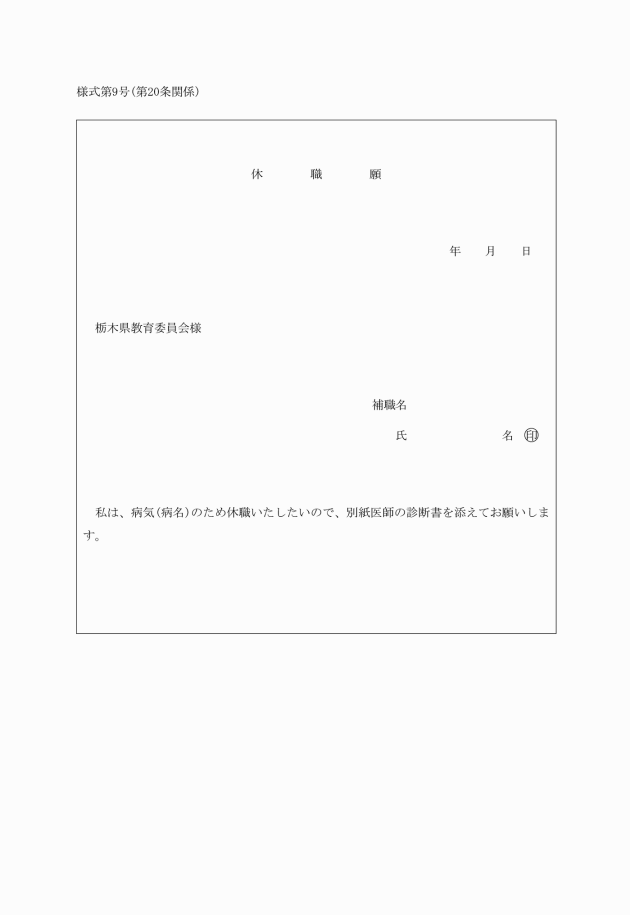

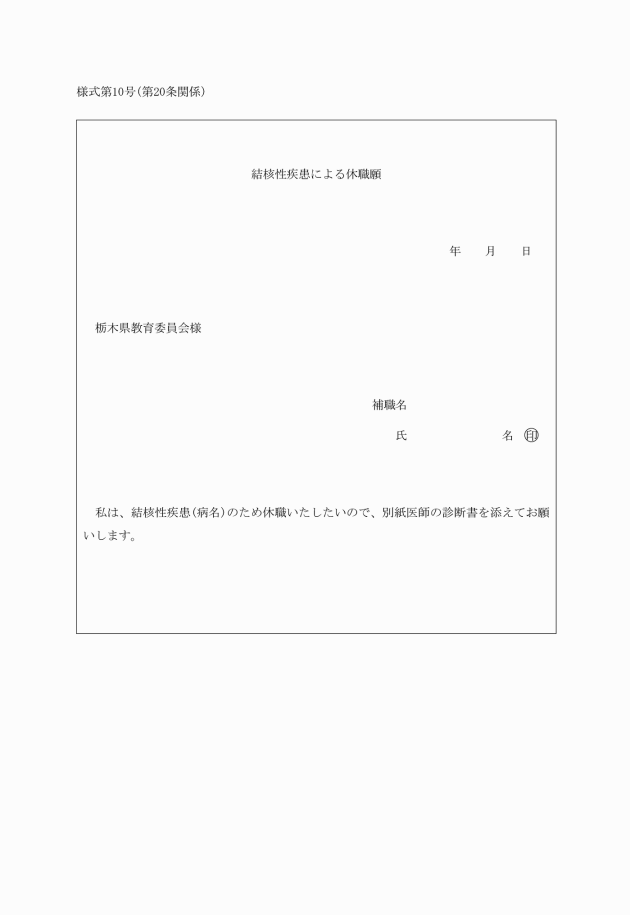

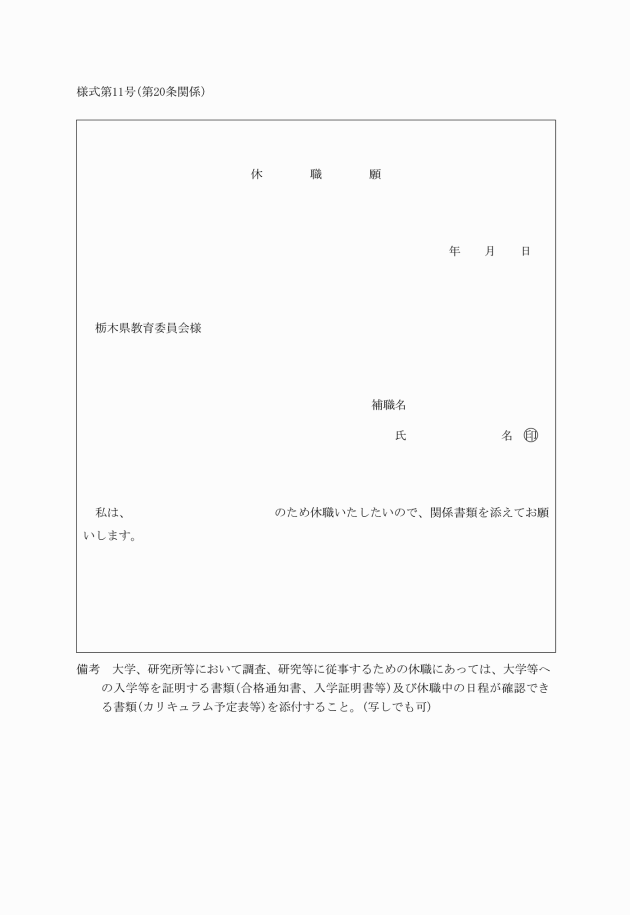

2 職員は、大学、研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは、その休職しようとする日前10日までに、様式第11号による休職願に、当該事由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 職員は、国若しくは外国政府の機関又はこれらに準ずる公共的機関の要請により、当該職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職しようとするときは、様式第11号による休職願に、当該事実を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(復職)

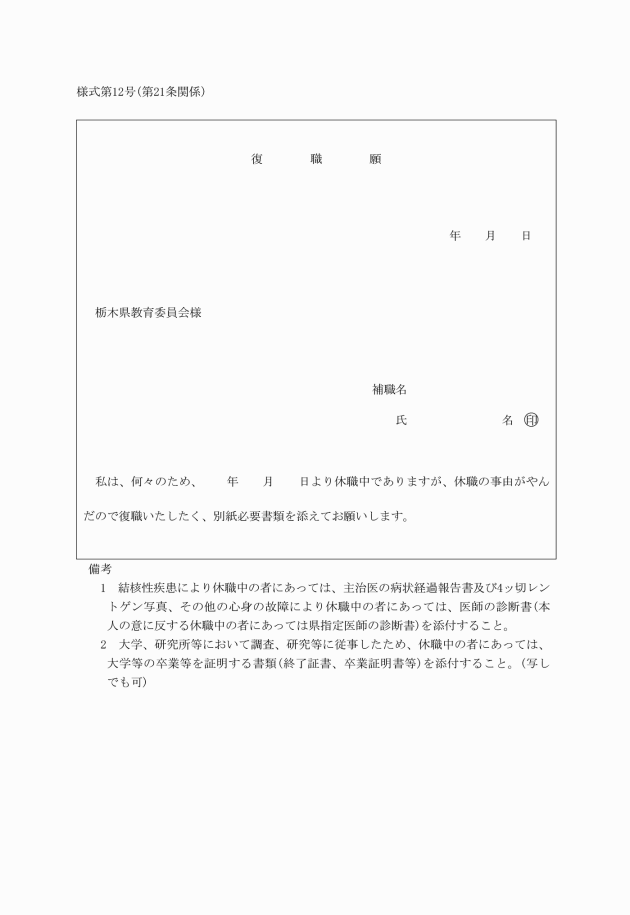

第21条 職員は、休職の事由がやんで復職しようとするときは、様式第12号による復職願及び必要書類を、教育長に提出しなければならない。

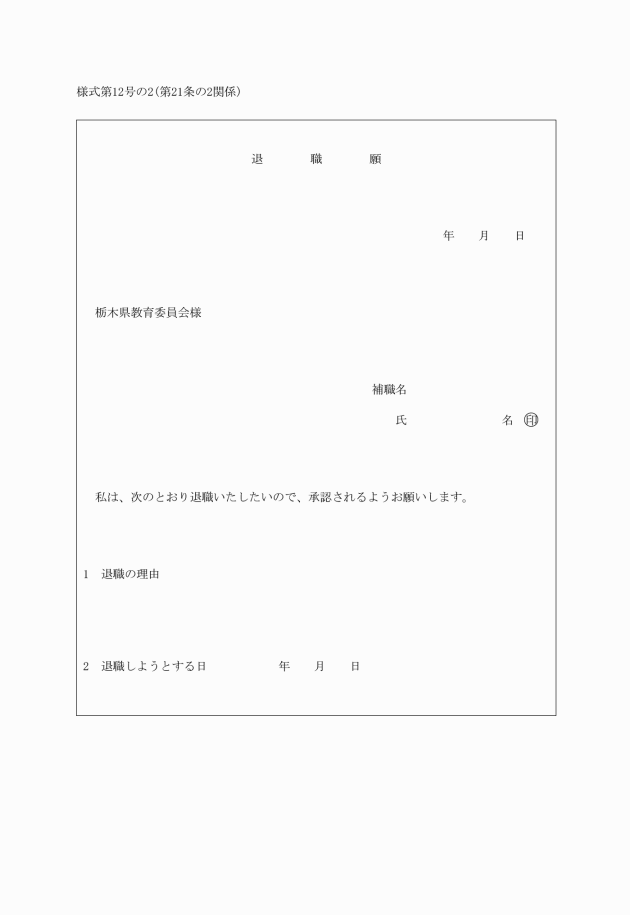

(退職)

第21条の2 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前10日までに様式第12号の2による退職願を教育長に提出しなければならない。

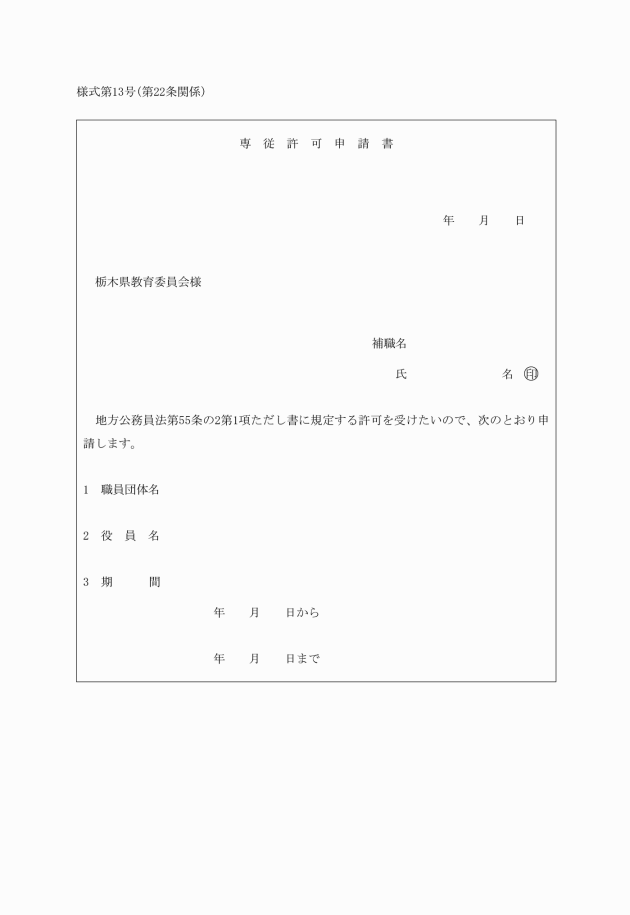

(専従許可等)

第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ様式第13号による専従許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨教育長に書面で届け出なければならない。

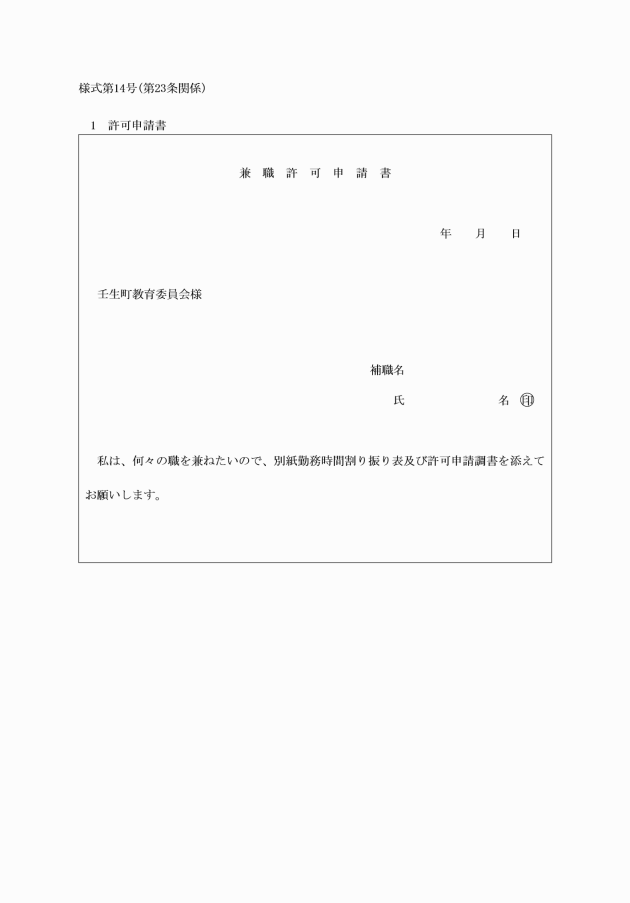

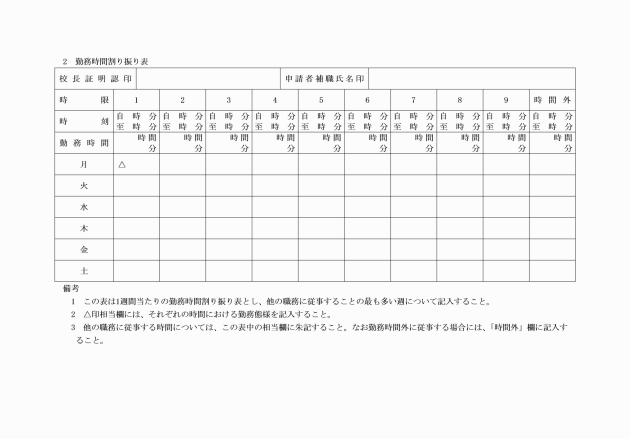

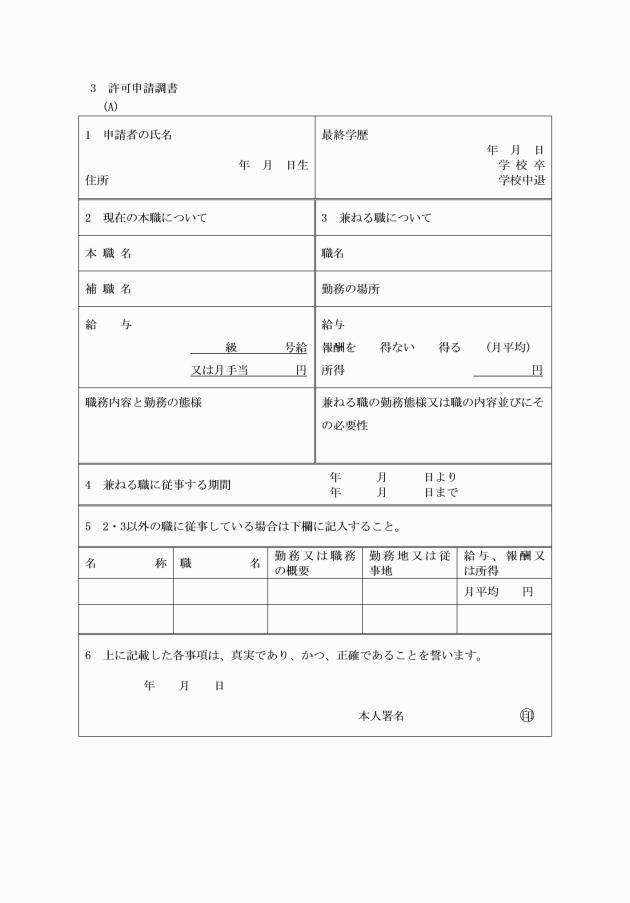

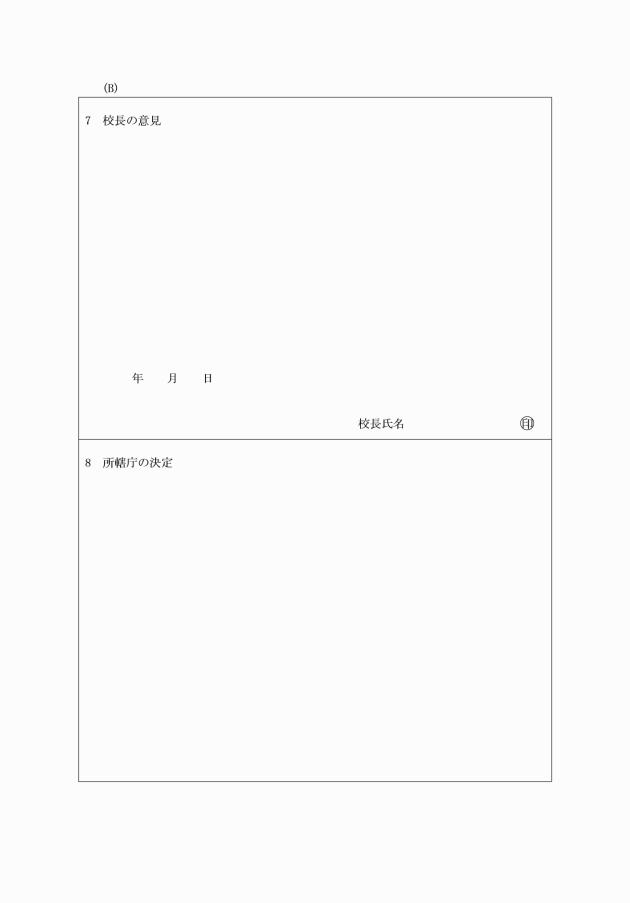

(他の職務の従事)

第23条 職員は、教育委員会の命によらないで、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第14号による申請書類を教育長に提出しなければならない。

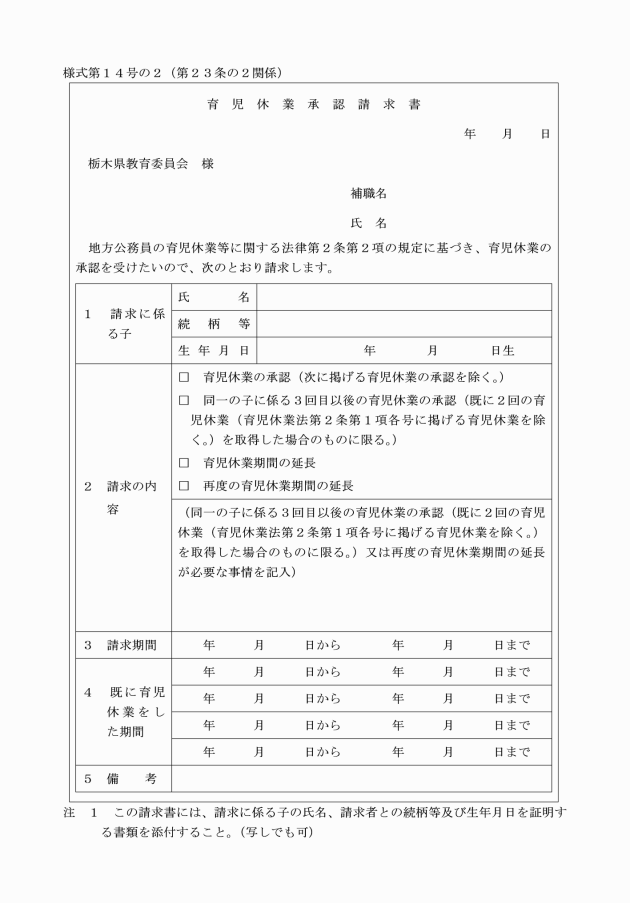

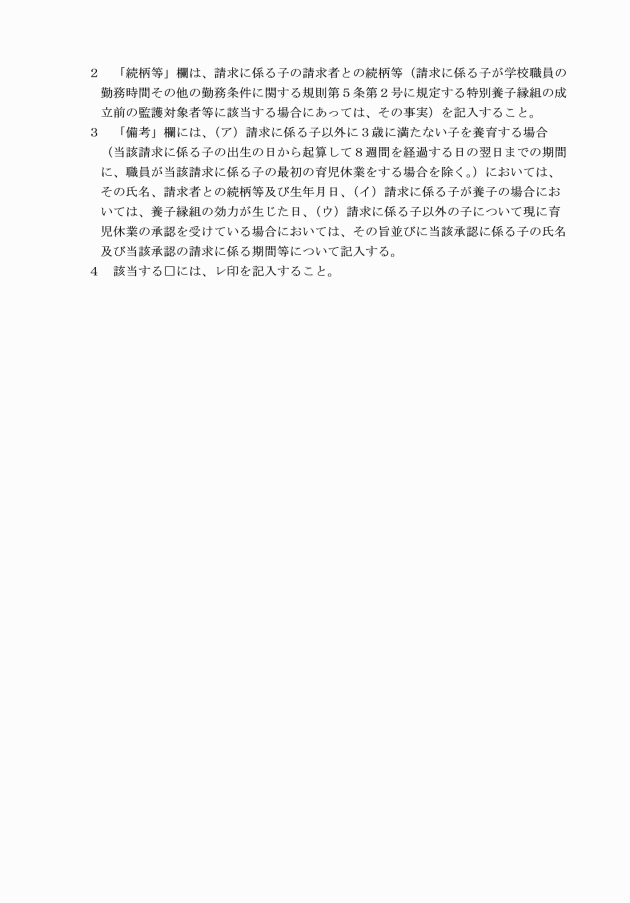

(育児休業承認等)

第23条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定に基づき、育児休業の承認の請求をするときは、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに、様式第14号の2による育児休業承認請求書を教育長に提出しなければならない。

2 育児休業の承認を受けた職員が、育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長を請求するときは、その延長しようとする日の1月前までに、様式第14号の2による育児休業承認請求書を教育長に提出しなければならない。

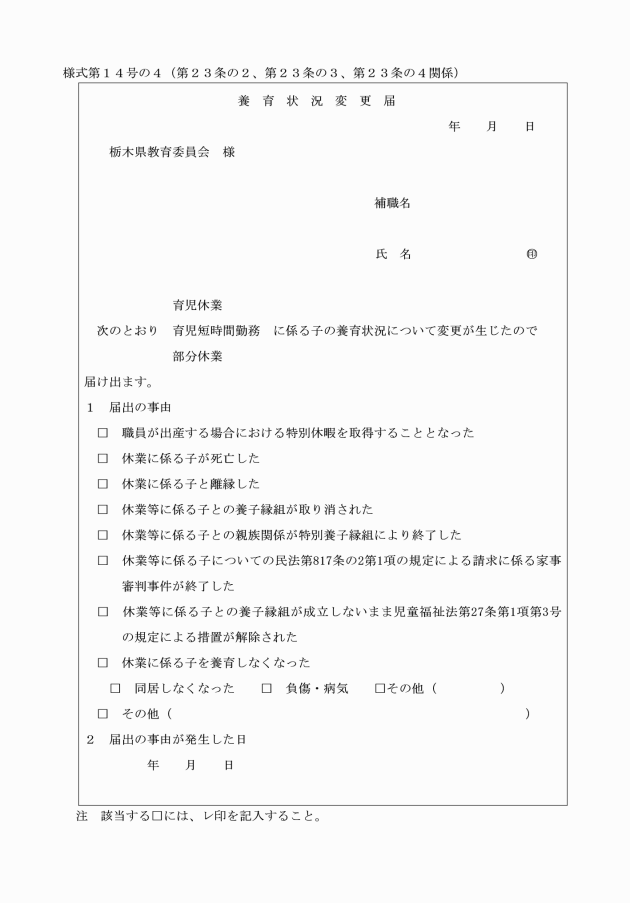

3 育児休業の承認を受けた職員が、当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子が死亡したとき、若しくは当該育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき、又は当該育児休業に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく様式第14号の4による養育状況変更届を教育長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務承認等)

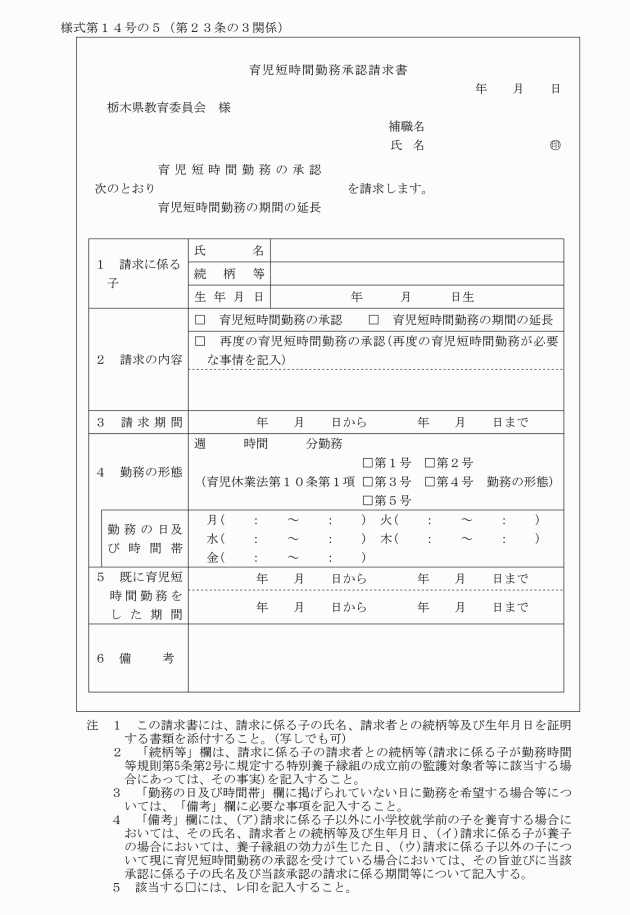

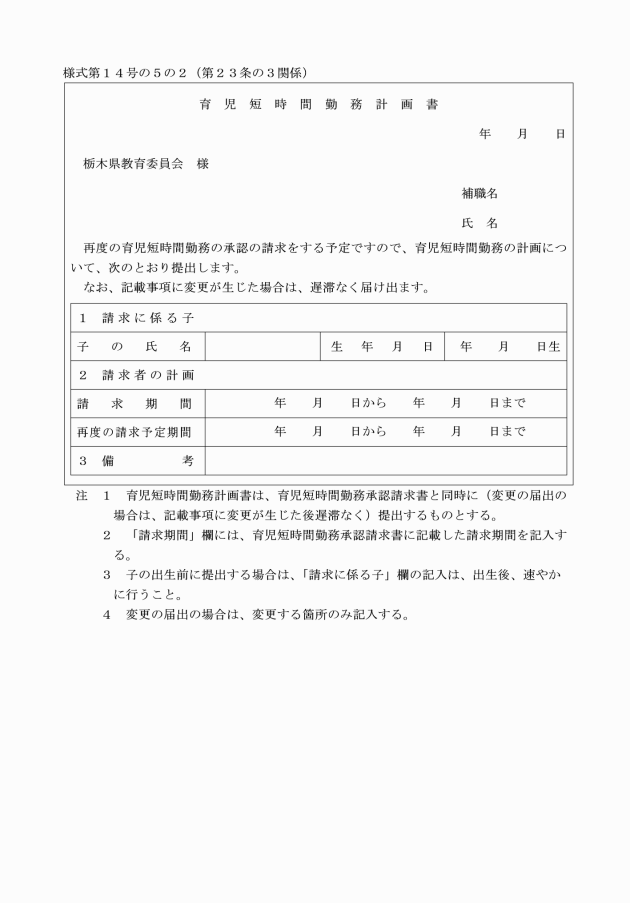

第23条の3 職員は、職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により、育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の1月前までに、様式第14号の5による育児短時間勤務承認請求書を教育長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第6号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、様式第14号の5の2による育児短時間勤務計画書を併せて提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間延長を請求する場合について準用する。

3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

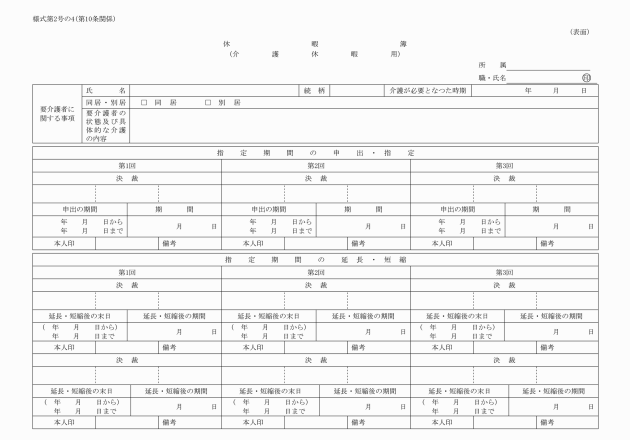

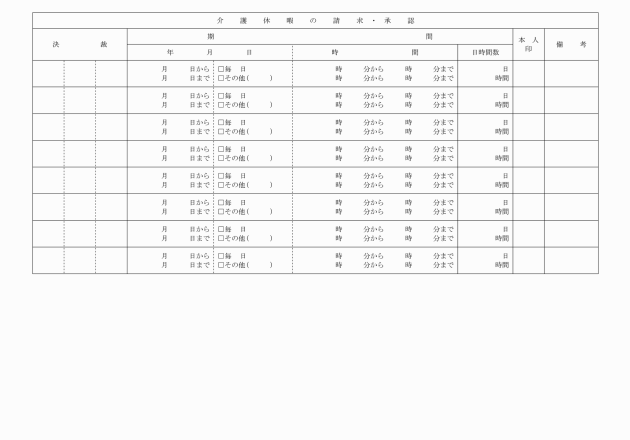

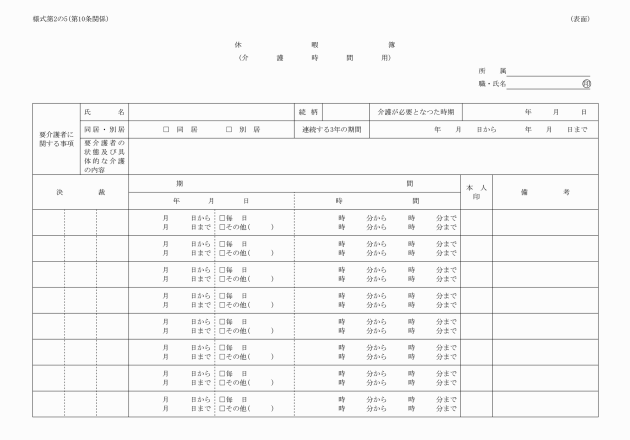

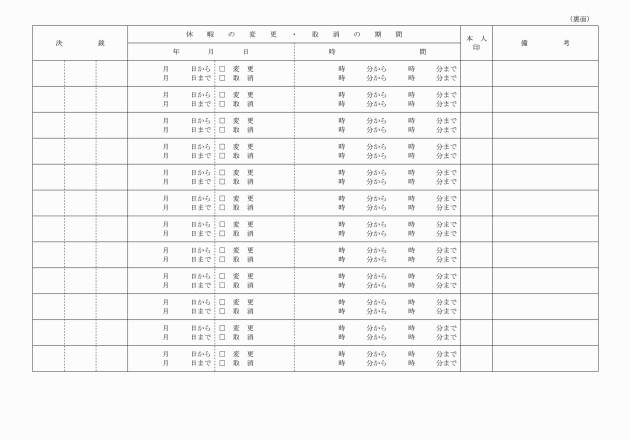

(部分休業承認等)

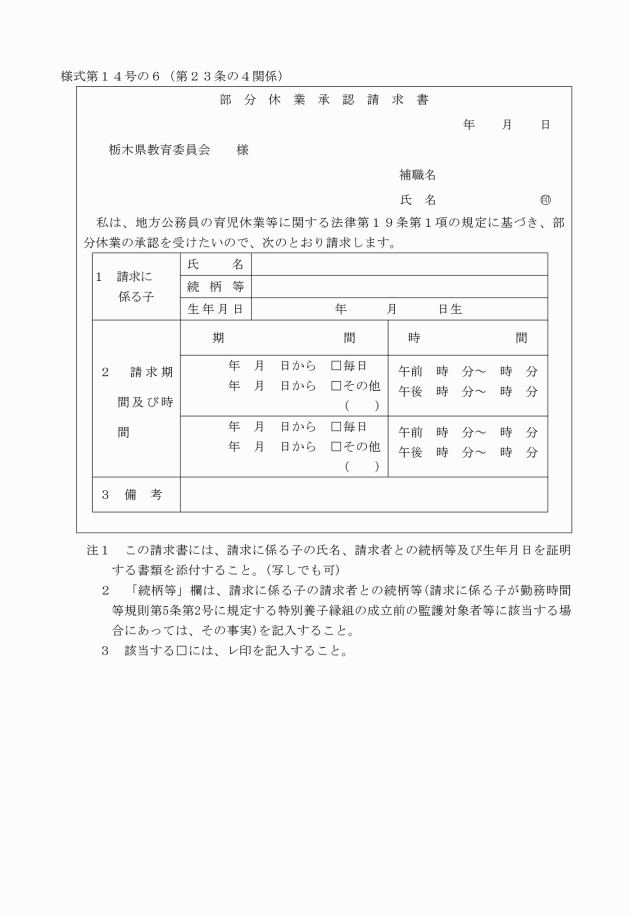

第23条の4 職員は、育児休業法第19条第1項の規定に基づき、部分休業の承認の請求をするときは、その休業しようとする日の1月前までに、様式第14号の6による部分休業承認請求書を教育長に提出しなければならない。

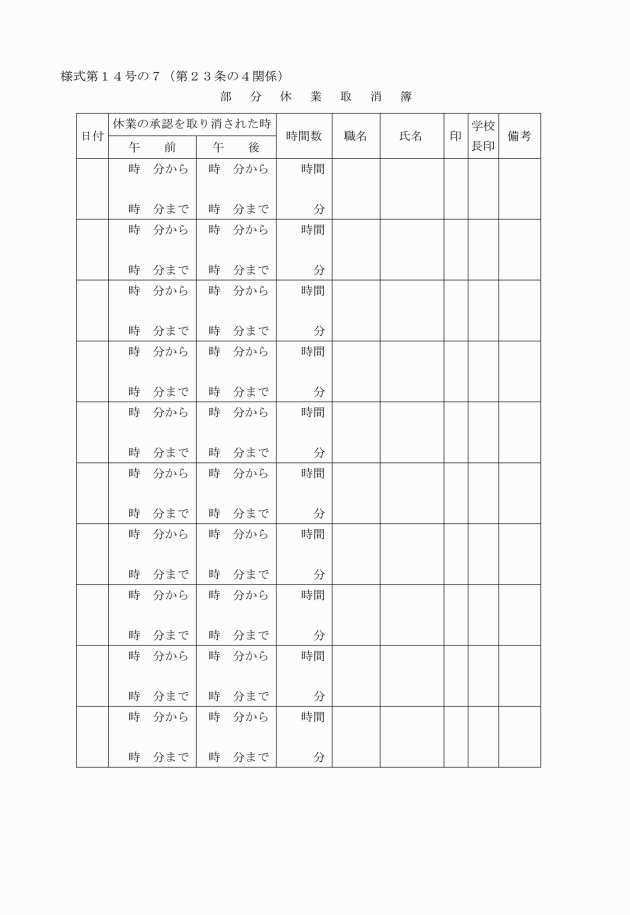

2 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る部分休業の一部を取り消すときは、様式第14号の7による部分休業取消簿を、あらかじめ学校長に提出しなければならない。

3 第23条の2第3項の規定は、部分休業について準用する。

(修学部分休業承認等)

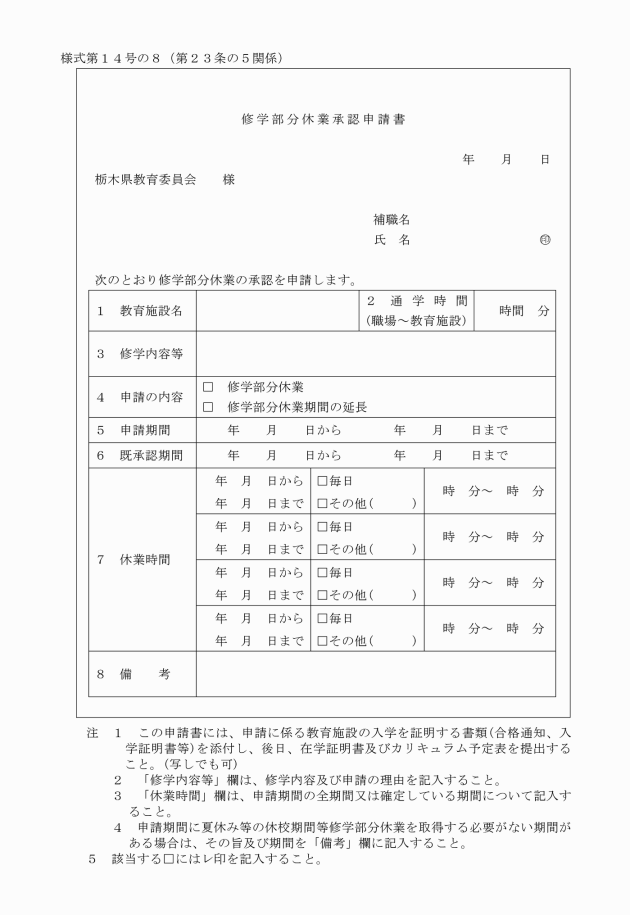

第23条の5 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項の規定により、修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、様式第14号の8による修学部分休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が職員の修学部分休業に関する条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

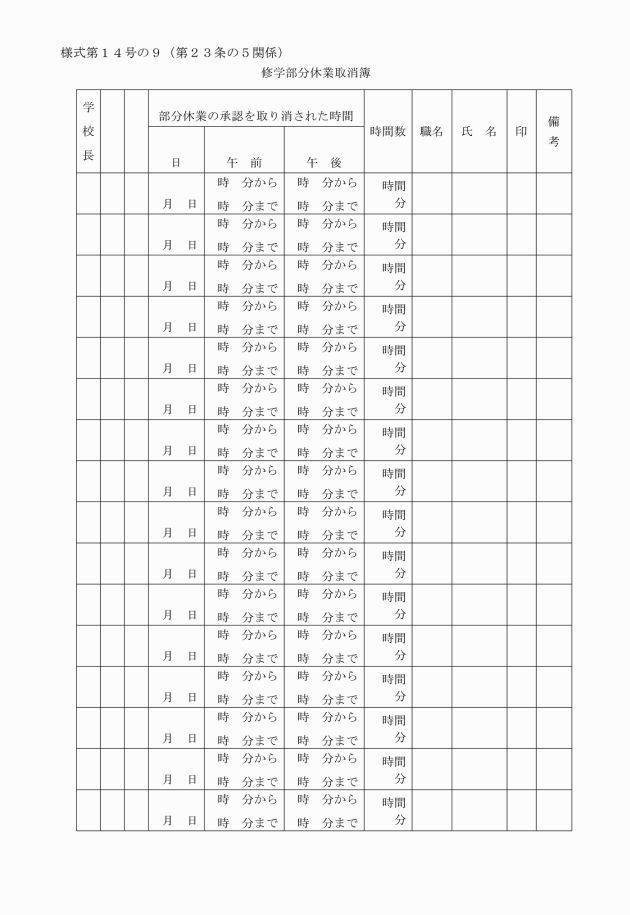

3 修学部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る修学部分休業の一部を取り消すときは、様式第14号の9による修学部分休業取消簿を、あらかじめ学校長に提出しなければならない。

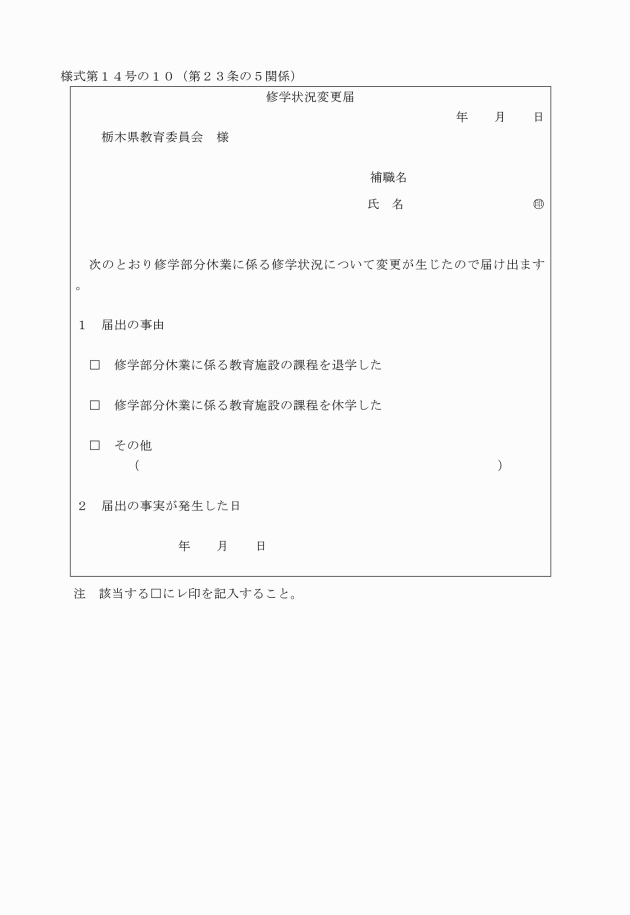

4 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合には、遅滞なく様式第14号の10による修学状況変更届を教育長に届け出なければならない。

(高齢者部分休業承認等)

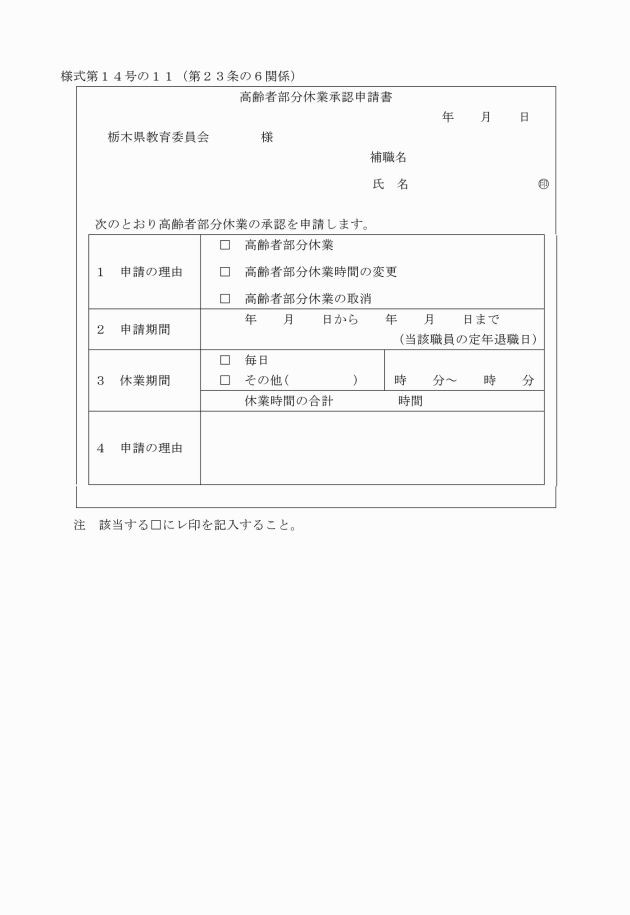

第23条の6 職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定により、高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、様式第14号の11による高齢者部分休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が職員の高齢者部分休業に関する条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を申請する場合について準用する。

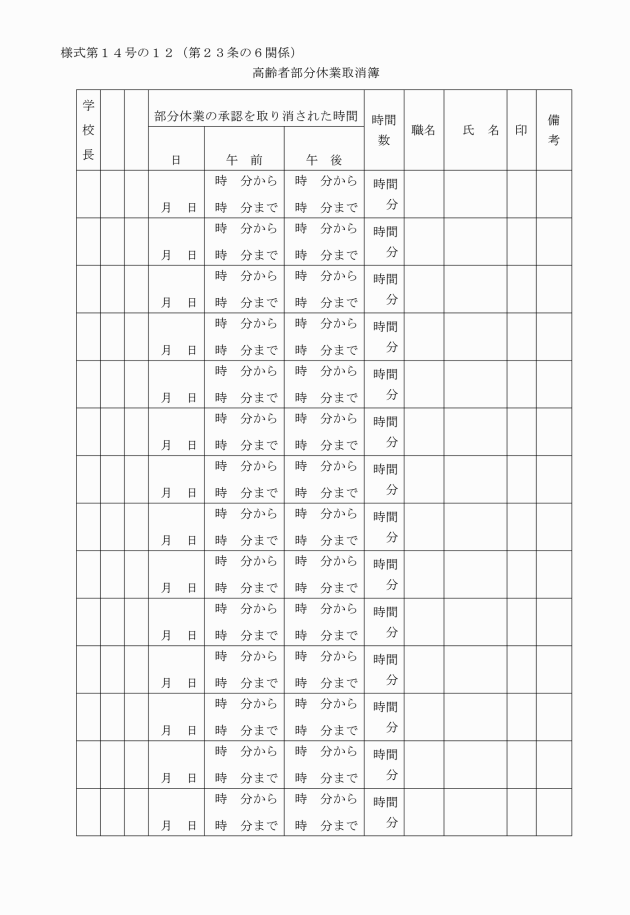

3 高齢者部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る高齢者部分休業の一部を取り消すときは、様式第14号の12による高齢者部分休業取消簿をあらかじめ学校長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業承認等)

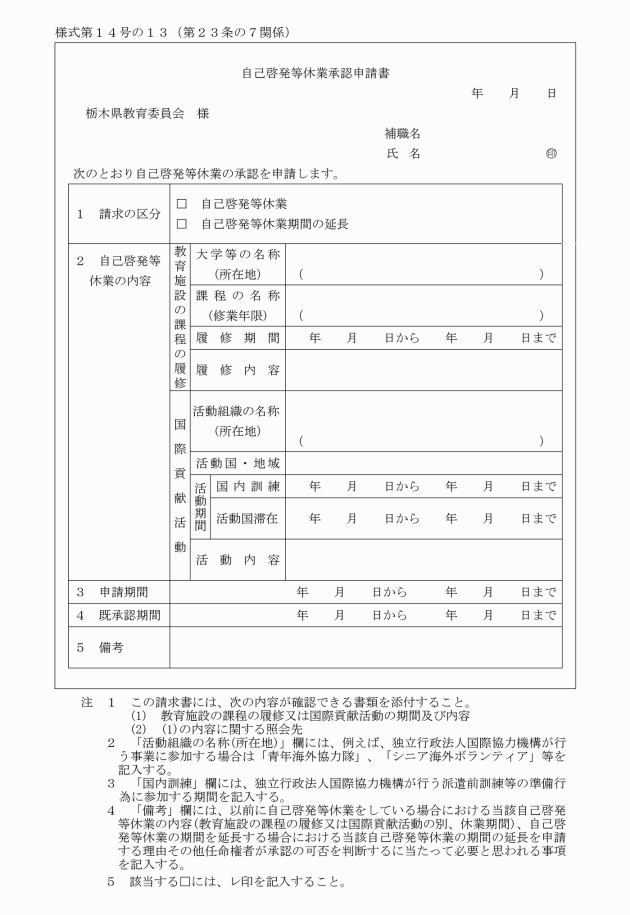

第23条の7 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第2条の規定により、自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、様式第14号の13による自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員が、職員の自己啓発等休業に関する条例第6条の規定により、自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の1月前までに、様式第14号の13による自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

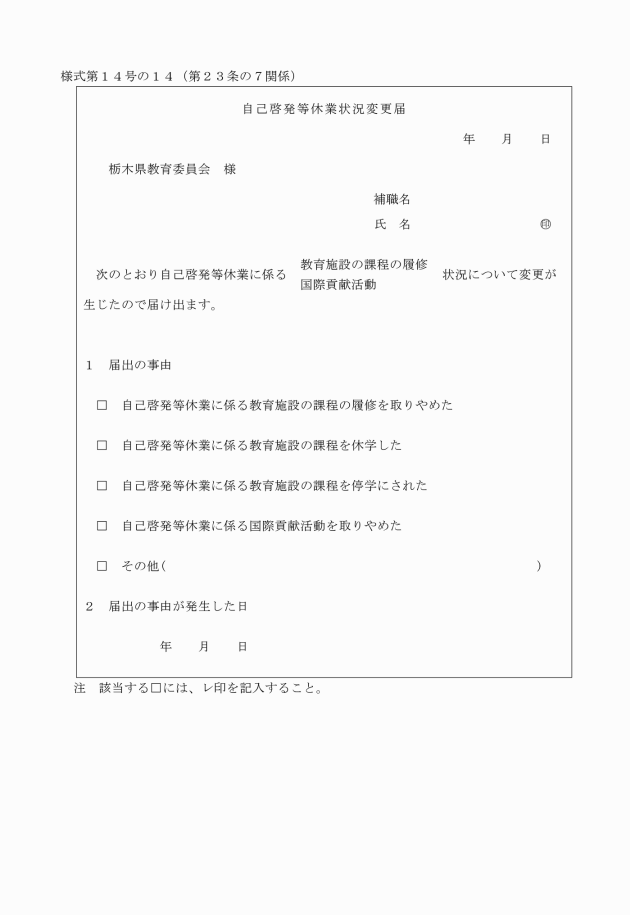

3 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく様式第14号の14による自己啓発等休業状況変更届を教育長に提出しなければならない。

(1) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめた場合

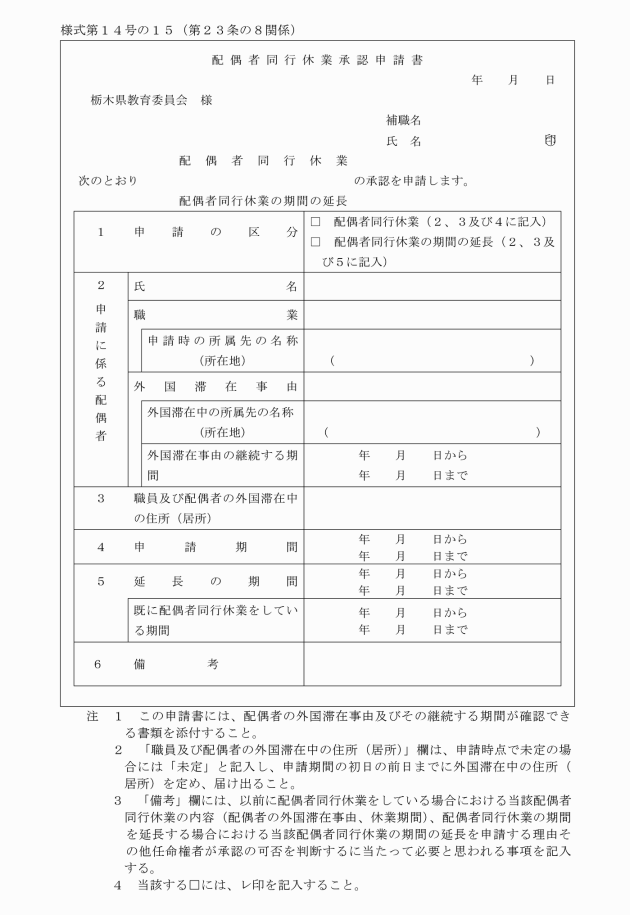

(配偶者同行休業承認等)

第23条の8 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第2条の規定により、配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、様式第14号の15による配偶者同行休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が職員の配偶者同行休業に関する条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

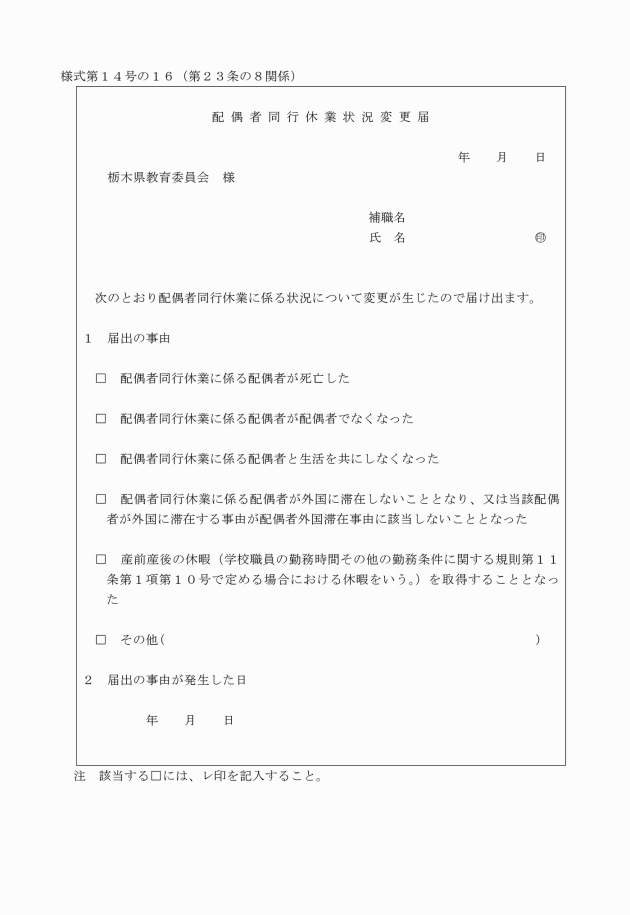

3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく様式第14号の16による配偶者同行休業状況変更届を教育長に届け出なければならない。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

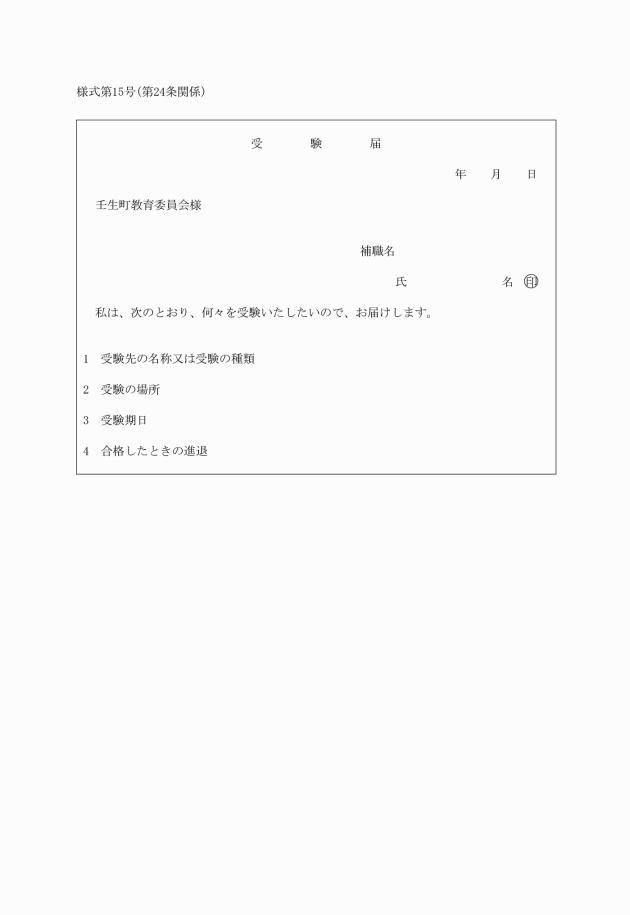

(受験)

第24条 職員は、学校その他の試験を受けようとするときは、様式第15号により教育長に届け出なければならない。

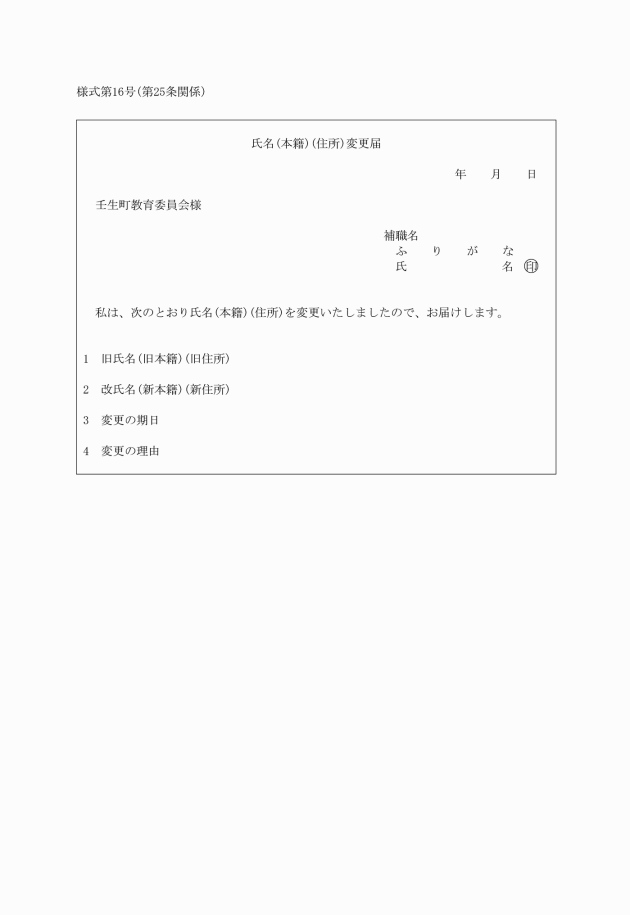

(氏名、本籍、住所等の変更)

第25条 職員は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、様式第16号により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長及び教育長に、それぞれ届け出なければならない。

(事務引継)

第26条 職員は、免職、休暇、休職、転任、転勤等を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担任事務の引継ぎをなし、両者の連署をもって、様式第17号により校長の事務にあっては教育長に、その他の職員の事務にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

(職務上の秘密の発表)

第27条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、様式第18号による許可願を教育長に提出しなければならない。

(提出文書の経由)

第28条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、校長を経由しなければならない。

第3章 校長の服務

(不在時等の処置)

第29条 校長は、不在その他の事由により事務を執ることができないときは、教頭又は当該事項につきあらかじめ指定した職員に、その事務を取り扱わしめなければならない。

(県外出張)

第30条 校長は、2日を超える県外出張をしようとするときは、用務、用務地及び日程を具し、教育長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(添申及び進達)

第31条 校長は、所属職員から教育長又は教育委員会に対する願、申請、届出、報告等の書類の提出があった場合には、遅滞なく添申又は進達しなければならない。

(専決事項)

第32条 学校における次の事項については、校長がこれを専決するものとする。

(1) 所属職員の着任延期の願出に対する承認

(2) 所属の職員の公務のための出張命令

(3) 所属の職員の研修(校長の2日を超える研修及び所属職員の7日を超える研修を除く。)の願い出に対する許可

(4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務を要しない日の振替え

(5) 所属職員の代休日の指定

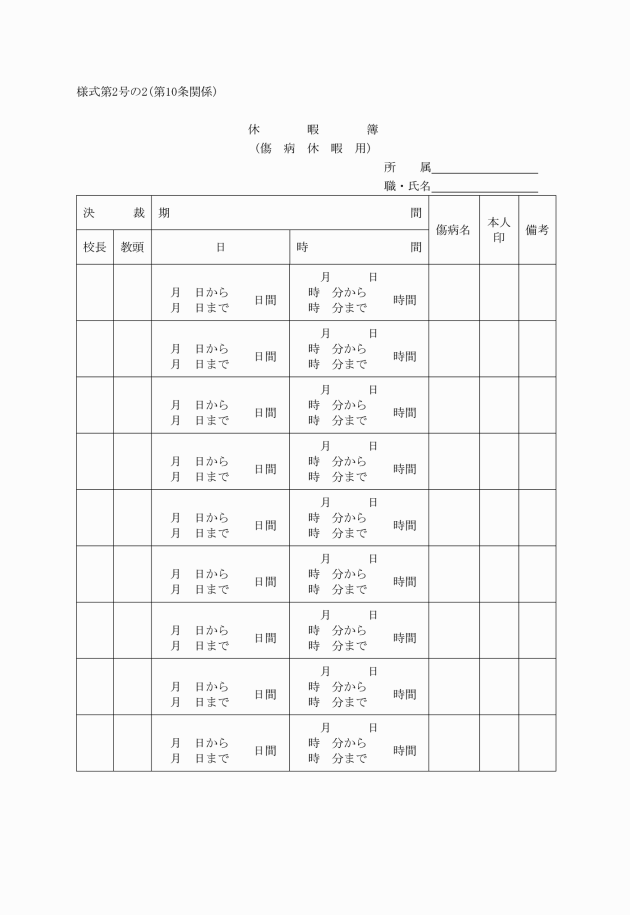

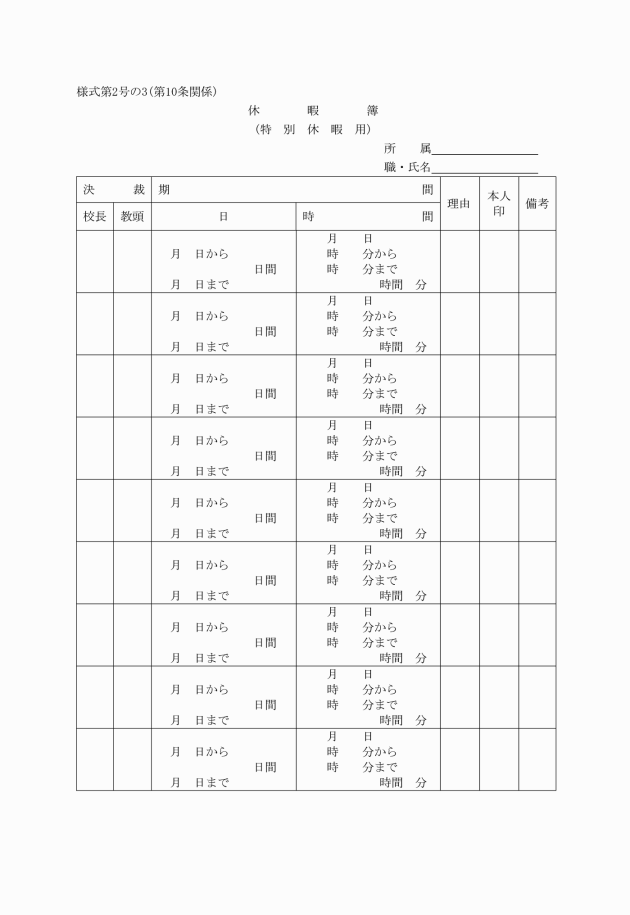

(6) 所属の職員の休暇(校長の2日を超える休暇、所属職員の引き続き1月以上にわたる傷病休暇及び介護休暇を除く。)の願い出に対する承認及び届出の受理

(7) 所属の職員の職務専念義務免除(校長の2日を超える職務専念義務免除及び所属職員の7日を超える職務専念義務免除を除く。)の承認

(8) 妊娠中の所属職員が軽易な業務への転換を請求した場合の承認

(9) 伝染病にかかり、若しくはそのおそれがあると認める児童生徒の出席停止命令

(10) 所属職員の分校勤務命令

(11) 所属の職員の部分休業の承認

(報告事項)

第33条 校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他非常変災があったとき。

(2) 削除

(3) 所属の職員及び児童、生徒の非行その他事故があったとき。

(4) 所属の職員及び児童、生徒の善行並びに教育委員会以外の機関又は団体等から表彰を受けたとき。

(5) 所属の職員の資格の喪失、免許状の失効又はこれらの原因となると認められる事実の発生したとき。

(6) 伝染病その他集団疾病の発生したとき。

(届出事項)

第34条 校長は、卒業式、記念祭等重要なる学校行事を行う場合には、教育長に届け出なければならない。

2 校長は第32条の規定により、所属職員に分校勤務を命じたときは、その者の氏名、職名、所有免許状、教職経験年数等を具し、教育長に届け出なければならない。

第4章 補則

(その他)

第35条 この規則に定める諸条項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。

附則

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 教育職員服務規程、公立学校長職務規程は、昭和32年3月31日限り廃止する。

附則(昭和44年教委規則第1号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規定に基づいてなされた願、届出は、改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(昭和45年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいてなされた願、届出は、改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の壬生町学校職員服務規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和63年教委規則第3号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町学校職員服務規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成11年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成17年教委訓令第1号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成18年教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年教委訓令第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

附則(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第5号 削除

様式第14号の3 削除