○壬生町遺児手当支給条例施行規則

昭和44年12月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町遺児手当支給条例(昭和44年壬生町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(児童福祉施設等の指定)

第2条 条例第3条第2項第4号の規定による児童福祉施設等は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、障害児入所施設(保護者とともに入所するときに限る。)、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設(通所するときに限る。)、児童家庭支援センターを除く。)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は結核予防法(昭和26年法律第96号)第29条第1項の規定により入所又は入院させられている施設

(3) 監獄法(明治41年法律第28号)第2条の規定による少年監獄又は同法第12条の規定により収監されている監獄

(4) 少年院法(昭和23年法律第169号)第2条の規定による少年院

(1) 受給資格者及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める要件に該当する児童(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本

(2) 対象児童が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続き中学校又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学することによって請求する場合には、在学証明書

(3) 対象児童が他の市町村内に住所を有するときは、その住民票の写し

(1) 戸籍の抄本

(2) 前条第2号に該当する場合には、在学証明書

(3) 対象児童が他の市町村内に住所を有するときは、その住民票の写し

(在学証明書の提出)

第6条 受給者は、手当の支給が行われている児童が満15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するときは、速やかに、在学証明書を町長に提出しなければならない。

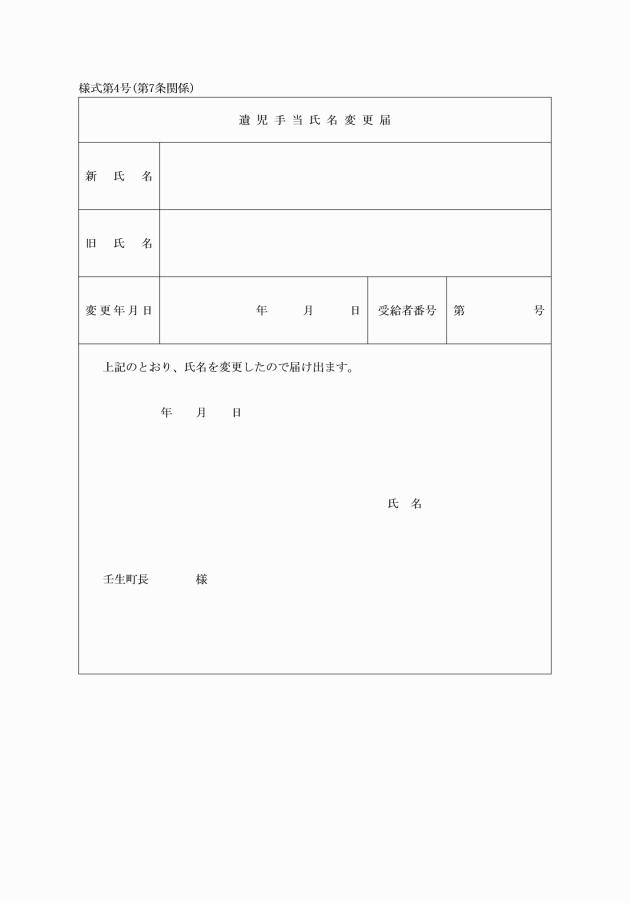

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、遺児手当氏名変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

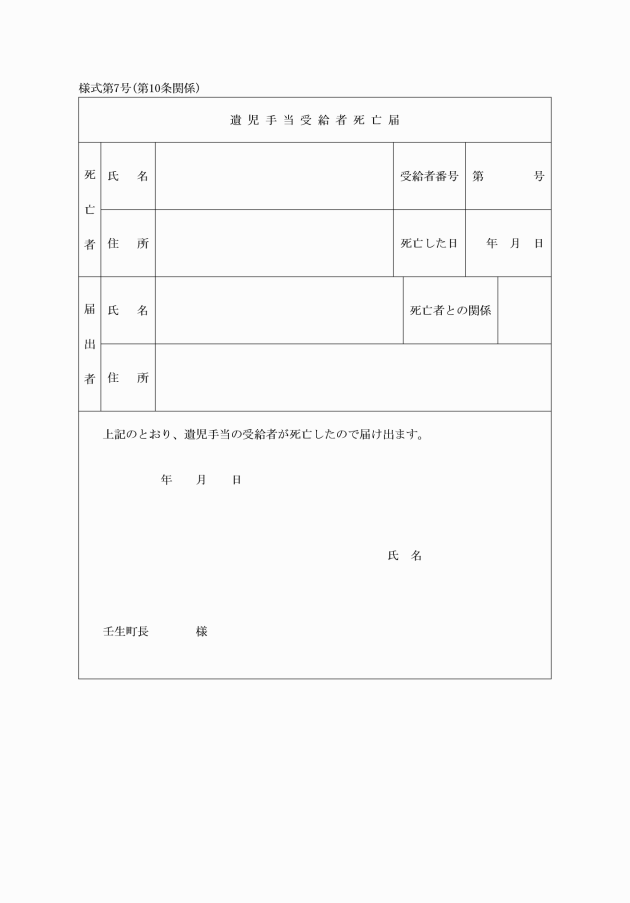

(受給者死亡の届出)

第10条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、遺児手当受給者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(課税状況の調査)

第12条 町長は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給者の課税の状況を調査しなければならない。

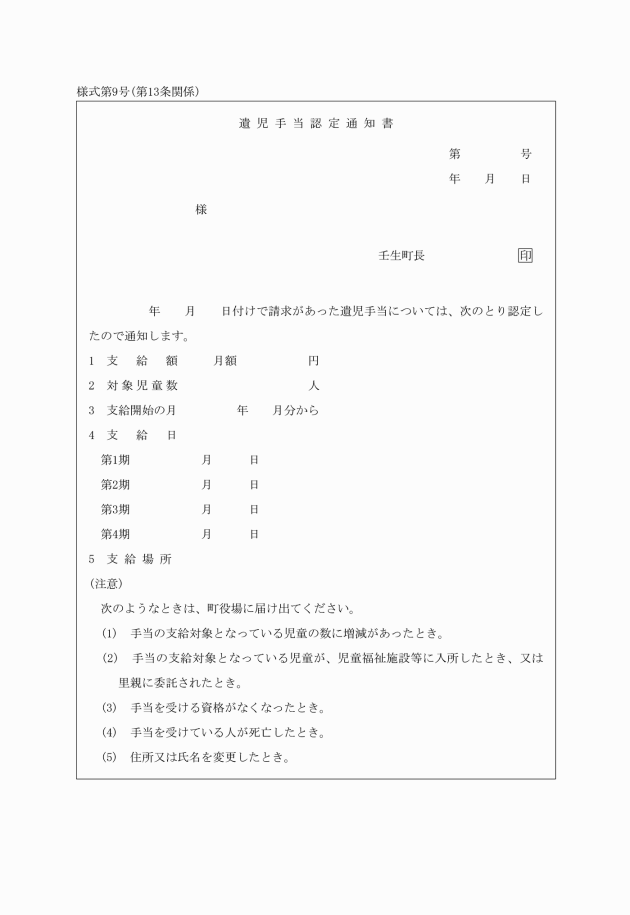

(認定の通知)

第13条 町長は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、遺児手当認定通知書(様式第9号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

(認定請求の却下通知)

第15条 町長は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、遺児手当認定請求却下通知書(様式第11号)を請求者に交付しなければならない。

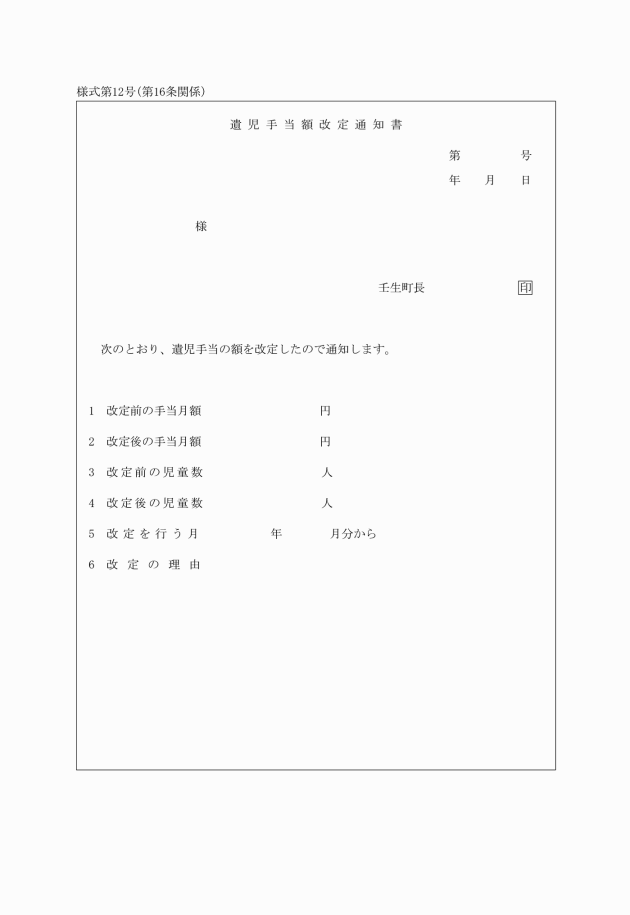

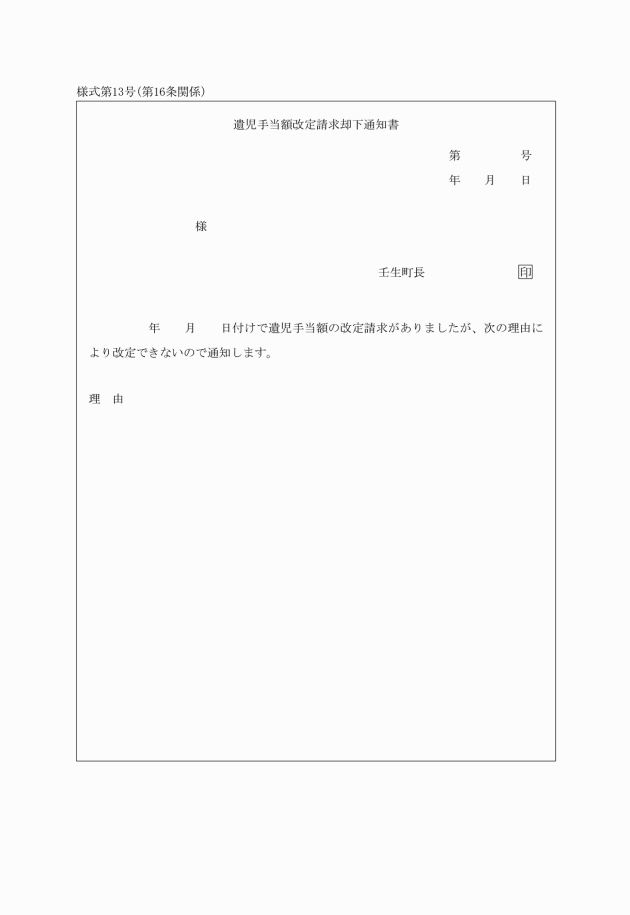

(手当額の改定の通知等)

第16条 町長は、手当の額を改定したときは、遺児手当額改定通知書(様式第12号)を受給者に交付しなければならない。

2 町長は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、遺児手当額改定請求却下通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。

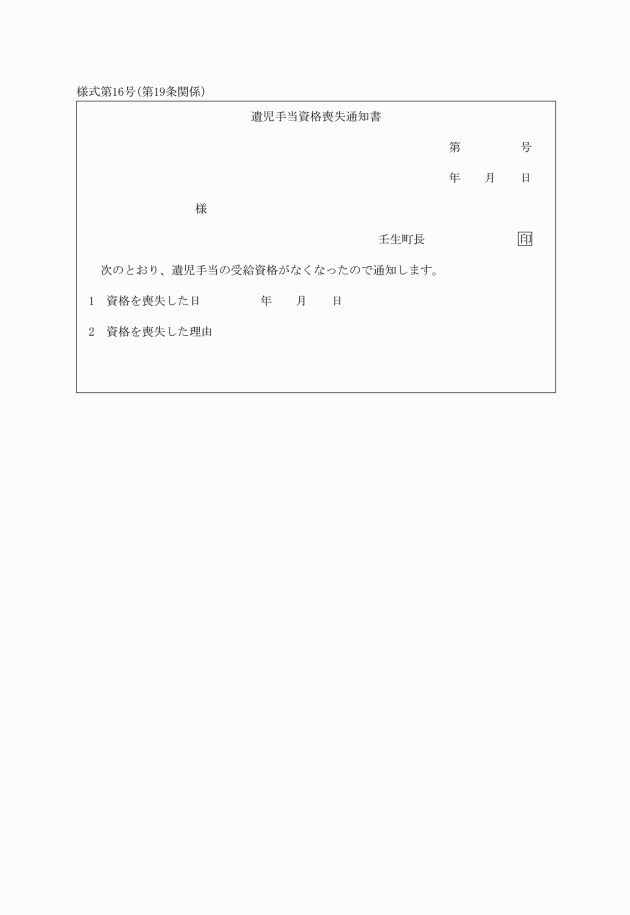

(受給資格喪失の通知)

第19条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、遺児手当資格喪失通知書(様式第16号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

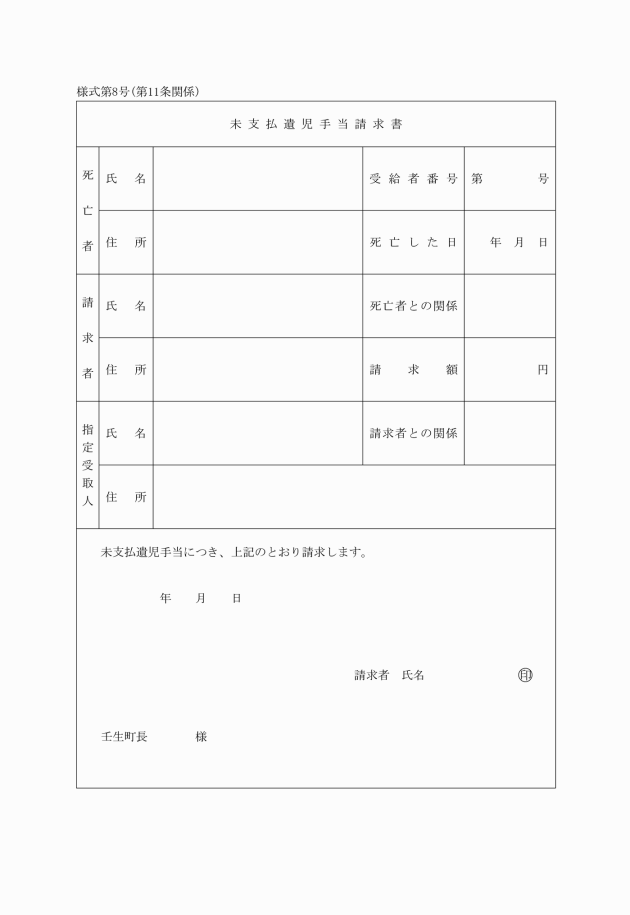

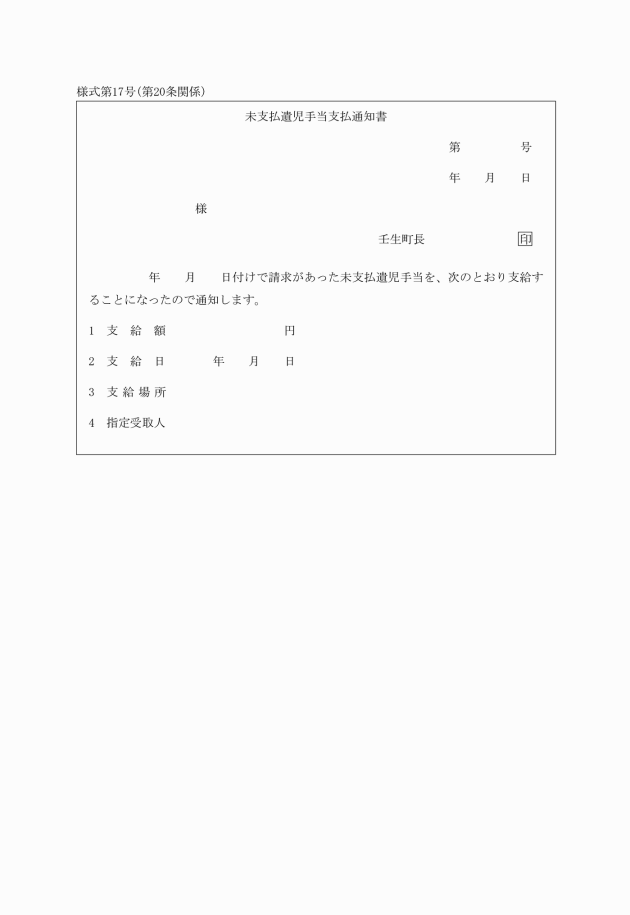

(未支払手当の支払通知)

第20条 町長は、未支払遺児手当請求書を受理したときは、未支払遺児手当支払通知書(様式第17号)を請求者に交付しなければならない。

(口頭による請求)

第21条 町長は、手当に関する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによって、当該請求書又は届書の受理にかえることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。