○壬生町消防団員等の服制等に関する規則

昭和58年12月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)及び消防関係職員(以下「関係職員」という。)の服制及び被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(着用時期)

第3条 前条の規定による服装は、団員及び関係職員(以下「団員等」という。)が消防の職務に従事するときに着用する。

(貸与品の種類等)

第4条 貸与品の種類、数量、貸与期間は、別表第3のとおりとする。

(貸与品の保管)

第5条 団員等は、当該貸与品を善良な注意をもって保管し、管理しなければならない。

2 貸与品の補修、洗たくその他管理上必要な費用は、当該団員等の負担とする。

(貸与品の濫用禁止)

第6条 団員等は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。

(貸与品の譲渡等の禁止)

第7条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

2 団員等は、前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲以内で賠償しなければならない。

(貸与品の返納)

第8条 貸与した被服等は、団員等が退職又はその資格を失ったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(亡失等の届出及び再貸与)

第9条 貸与品を亡失又は損傷したときは、貸与品亡失届(様式第1号)により消防団長に届け出なければならない。

2 消防団長は、前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の記録)

第10条 消防団長は、被服等貸与品台帳(様式第2号)により貸与品の状況を記録しておかなければならない。

(読替え)

第11条 関係職員にあっては、前2条の規定中、「消防団長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第50号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類 | 区分 | 摘要 | ||

帽 | A | 地質 | 黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

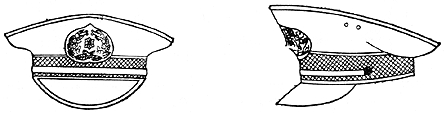

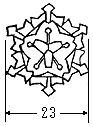

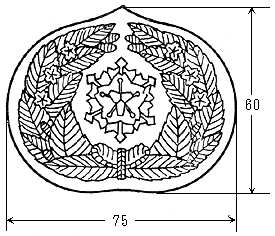

製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色合成皮革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防団き章を付けたボタン(以下「金ボタン」という。)各1個でとめる。 形状及び寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

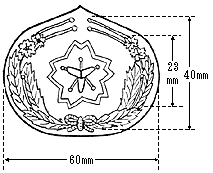

き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

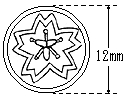

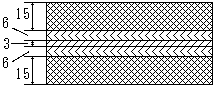

周章 | 帽の腰周りには、黒色のななこ織を巻き、副分団長以上の場合は、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

B | 地質 | 灰色の合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ||

製式 | Aと同様とする。ただし、前ひさし及びあごひもは灰色合成皮革製とする。 | |||

き章 | Aと同様とする。 | |||

周章 | 帽の腰周りには灰色のななこ織を巻き、形状及び寸法は、Aと同様とする。 | |||

略帽 | アポロキャップ | 地質 | 濃紺色の綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

製式 | 形状及び寸法は、第2図のとおりとする。 | |||

き章 | 形状及び寸法は、第2図のとおりとする。 | |||

防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |

製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。形状は、第3図のとおりとする。 | |||

き章 | 銀色金属製消防団き章とする。台地は地質と同じものとする。 形状及び寸法は、第3図のとおりとする。 | |||

周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の白の反射線をつける。 寸法は、第3図のとおりとする。 | |||

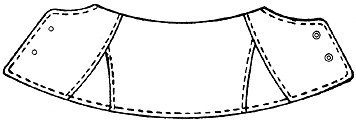

しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布又は石綿混紡の織物とする。 | ||

製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし前面は、両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。 形状は、第3図のとおりとする。 | |||

周章 | しころのまわりに1条ないし3条の白色の反射線をつける。 寸法は、第3図のとおりとする。 | |||

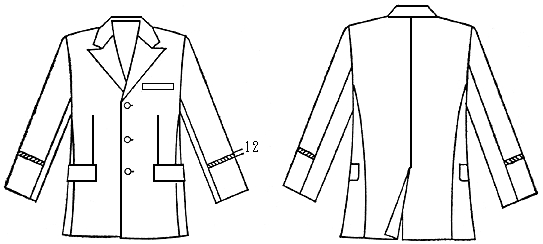

製服 | 上衣 | 地質 | 帽と同様とする。 | |

製式 | 前面 | 剣えりとし、金ボタン3個を1行に付ける。 左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットには、ふたをつける。 形状及び寸法は、第4図のとおりとする。 | ||

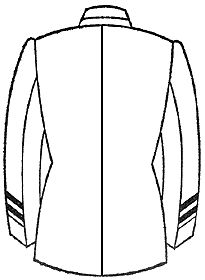

後面 | すその中央を裂く。 形状は、第4図のとおりとする。 | |||

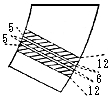

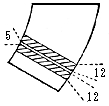

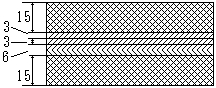

そで章 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、第4図のとおりとする。 | |||

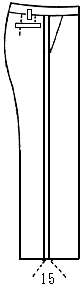

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。 両脇縫い目に黒色ななこ織りの側章を付ける。 形状及び寸法は、第4図のとおりとする。 | |||

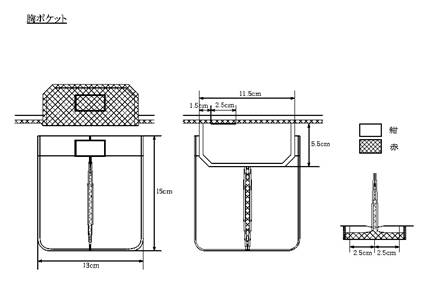

盛夏衣 | 上衣 | 地質 | 灰色の綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

製式 | 開きん(小開き式)長そで又は半そでとし、ボタン4個を1行に付ける。そでは、カフス付きボタンどめとす胸部左右にふたのあるポケット各1個を付け、ふたは、ボタンでとめる。形状及び寸法は、第5図のとおりとする。 | |||

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両もも部及び右後腰部に各1個のポケットを付ける。形状は、第5図のとおりとする。 | |||

作業衣 | 上衣 | 地質 | 濃紺色のアラミド繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

製式 | ファスナー式の長そでとし、地質と似た色のファスナーを1行に付ける。そでは水かき付き赤色のファスナーどめとする。ポケットは胸部左右に各1個とし、雨ぶたを設け、マジックテープでとめる。左右両肩に肩章を付ける。身頃切り替え部には、赤色のパイピングをほどこす。 形状は、第6図のとおりとする。 | |||

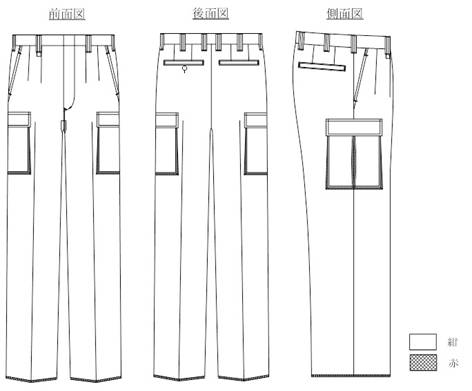

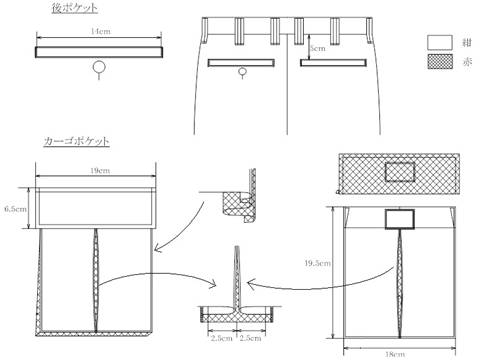

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両側及び後方に各1個のポケットを付ける。ウエスト下部より、約27cmを基準とする雨ブタ付のカーゴポケットを付ける。 形状は、第6図のとおりとする。 | |||

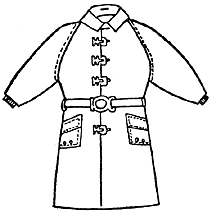

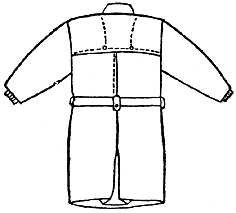

防火衣 |

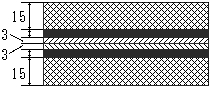

| 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |

製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、一個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各一個をつけふたをつける。形状は、第7図のとおりとする。 | |||

階級章 |

| 製式 | 黒色の毛織物又は黒色金属製の台地とし、団長及び副団長にあっては上下両線及び中央部の平織金線を施し、金色金属製消防団き章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。 形状及び寸法は、第8図のとおりとする。 | |

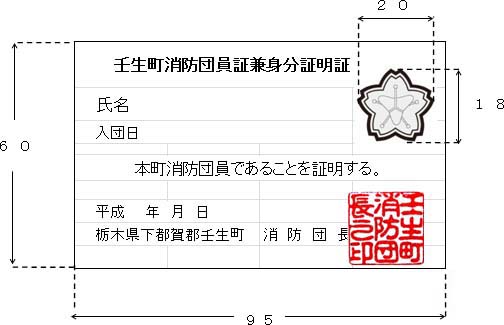

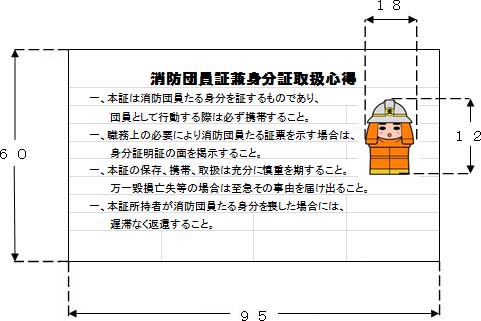

団員証兼身分証明証 | 製式 | 団員証兼身分証明証はフィルム加工されたもので、サイズは60mm×95mmを基準とする。表面には氏名、入団日、消防団員であることの証明文、証明した年月日、壬生町消防団マーク、壬生町消防団長印があること。裏面には消防団員証兼身分証明証の取扱いについての心得を記したものとする。 形状及び寸法は、第9図のとおりとする。 | ||

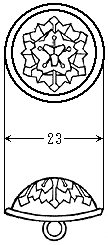

第1図 帽(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | ||||||

製式 | ||||||

| ||||||

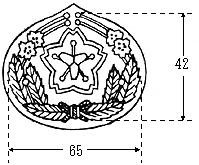

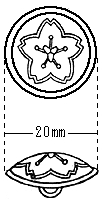

き章 | あごひも留めボタン | |||||

|

| |||||

周章 | ||||||

団長、副団長 | ||||||

| ||||||

分団長、副分団長 | ||||||

| ||||||

部長、班長、団員 | ||||||

| ||||||

第2図 略帽 | ||||||

アポロキャップ | ||||||

|

| |||||

き章 | ||||||

| ||||||

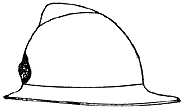

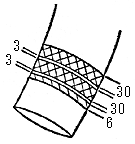

第3図 防火帽(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | ||||||

防火帽 | ||||||

安全帽 | ||||||

裏面 | 正面 | |||||

|

| |||||

側面 | ||||||

| ||||||

き章 | ||||||

| ||||||

しころ | ||||||

| ||||||

第4図 制服(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | ||||||

上衣 | ||||||

| ||||||

ズボン | ボタン | |||||

|

| |||||

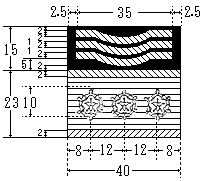

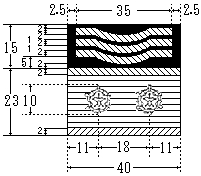

そで章 | ||||||

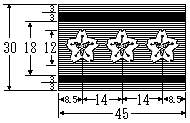

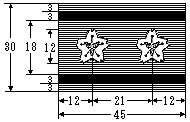

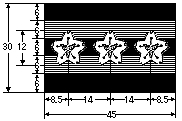

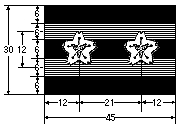

団長 |

| 副団長 |

| |||

分団長、副分団長 |

| 部長、班長、団員 |

| |||

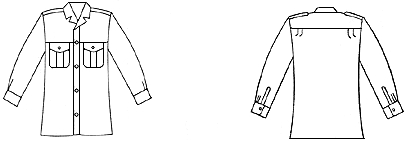

第5図 盛夏衣 | ||||||

上衣 | ||||||

| ||||||

ズボン | ||||||

| ||||||

第6図 作業衣 | ||||||

上衣 | ||||||

| ||||||

| ||||||

ズボン | ||||||

| ||||||

| ||||||

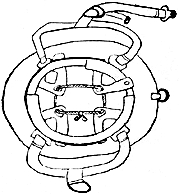

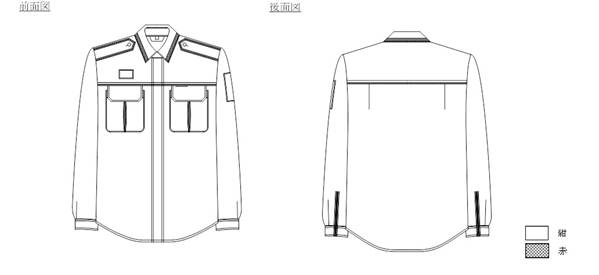

第7図 防火衣 | ||||||

前面 | 後面 | |||||

|

| |||||

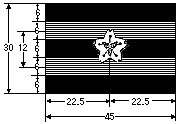

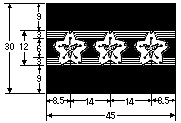

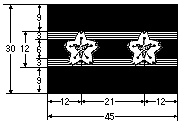

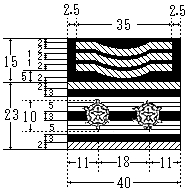

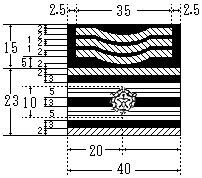

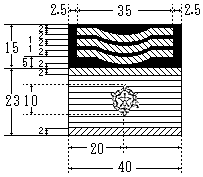

第8図 階級章(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | ||||||

階級章 | ||||||

団長 | 副団長 | 分団長 | ||||

|

|

| ||||

副分団長 | 部長 | 班長 | ||||

|

|

| ||||

団員 |

|

| ||||

|

|

| ||||

第9図 団員証兼身分証明証(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | ||||||

団員証兼身分証明証 | ||||||

表面 | ||||||

| ||||||

団員証兼身分証明証 | ||||||

裏面 | ||||||

| ||||||

別表第2(第2条関係)

種類 | 区分 | 摘要 | ||

帽 | A | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

製式 | 円形とし、黒色の合成革製・前ひさし及び黒色の合成革製のあごひもをつける。あごひもの両端は帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。帽の周囲には黒色斜子縁及びじゃ腹組金線をつける。 形状及び寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

帽章 | 金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。台地は黒色の毛織物とする。 形状寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

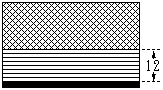

周章 | 帽の腰周りには、幅3ミリメートル又は6ミリメートルのじゃ腹組線1条又は2条をつける。 | |||

B | 地質 | 別表第1と同様とする。 | ||

製式 | 別表第1と同様とする。 | |||

帽章 | 金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。台地は灰色の毛織物とする。 形状寸法は、第1図のとおりとする。 | |||

略帽 | アポロキャップ | 地質 | 別表第1と同様とする。 | |

製式 | 別表第1と同様とする。 | |||

き章 | 別表第1と同様とする。 | |||

制服 | 上衣 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |

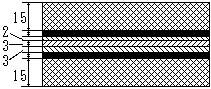

製式 | 前面 | 開襟剣襟 胸部は二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットには、ふたをつける。 形状は、第2図とする。 | ||

胸章 | 黒色の毛織物又は黒色金属製の台地に上下両縁に金線ししゅうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職員章を右胸部に、その上部に黒色の台地に、流水形の銀モール3本を付した消防関係職員章をつける。 形状及び寸法は、第3図とする。 | |||

えり章 | 幅30ミリメートルの黒色しま織線2条及び幅6ミリメートルのじゃ腹組金線1条を表半面にまとう。 形状は、第2図とする。 | |||

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。 形状は、第2図とする。 | |||

盛夏衣 | 上衣 | 地質 | 別表第1と同様とする。 | |

製式 | 〃 | |||

ズボン | 地質 | 〃 | ||

製式 | 〃 | |||

作業衣 | 上衣 | 地質 | 〃 | |

製式 | 〃 | |||

ズボン | 地質 | 〃 | ||

製式 | 〃 | |||

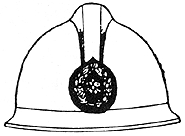

第1図 帽(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | |||||||

製式 | |||||||

帽 | |||||||

| |||||||

き章 | 帽章 | あごひも留めボタン | |||||

|

|

| |||||

帽帯 | |||||||

| 町長 |

| 副町長 | ||||

| 総務部長 総務課長 |

| 係長 | ||||

| 係員 |

|

| ||||

第2図 制服(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | |||||||

上衣 | |||||||

前面 | 後面 | ||||||

|

| ||||||

ボタン | 袖章 | ズボン | |||||

|

|

| |||||

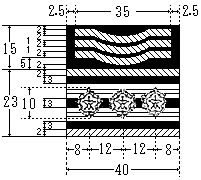

第3図 胸章(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。) | |||||||

胸章 | |||||||

| 町長 |

| 係長 | ||||

| 副町長 |

| 係員 | ||||

| 総務部長 |

|

| ||||

| 総務課長 |

|

| ||||

別表第3(第4条関係)

貸与品種類等

種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |

制服 | 1 | 6年 | 制帽、バンド、ネクタイ等含む。 |

盛夏衣 | 1 | 6年 | 制帽、略帽、バンド含む。 |

作業衣 | 2 | 6年 | 略帽含む。 |

*防火衣 | 3 | 7年 | 防火帽含む。(部貸与) |

ゴム長靴 | 1 | 6年 |

|

階級章 | 1 | 在職中 |

|

*消防団員証兼身分証明証 | 1 | 在職中 |

|

備考

1 *印は消防団員のみ貸与

2 防火衣(防火帽を含む。)の貸与期間については、消火活動等の従事期間以外の期間は、貸与期間に算入しない。

様式 略