○壬生町不妊治療費補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、子を望む夫婦が不妊治療を受ける場合において、その不妊治療に要する医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

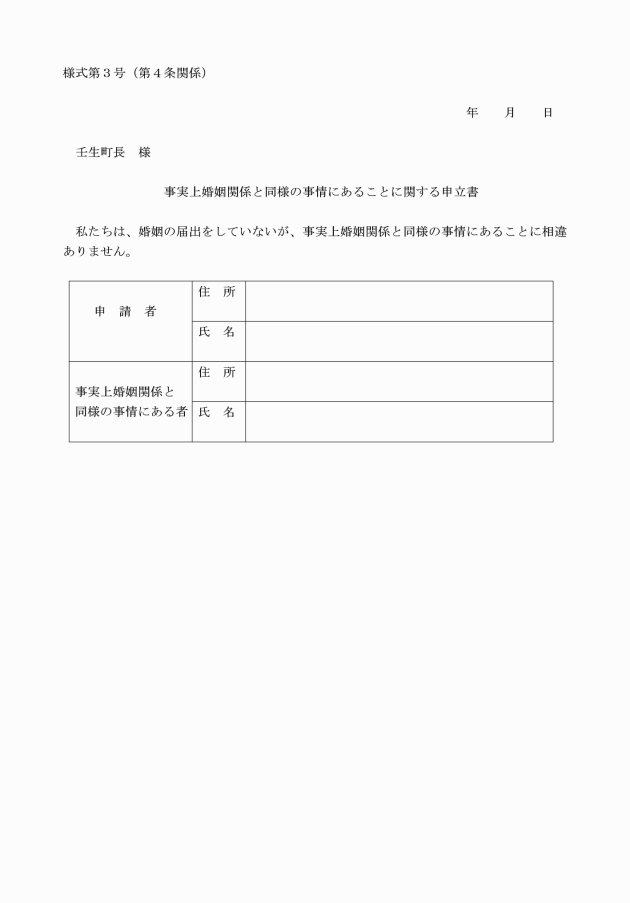

(1) 婚姻している夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で医師による不妊治療を受けていること。

(2) 町内に住所を有し、引き続き1年以上居住していること。

(3) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(4) 町税に滞納がないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、夫又は妻のいずれかが町内に住所を有する期間に受けた不妊治療に要する本人負担額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1会計年度につき100,000円を限度とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる費用は対象から除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療に要する費用

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)による治療に要する費用

(3) 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)による治療に要する費用

(4) 国外での治療に要する費用

(5) 文書料、個室料、入院時食事療養費等の不妊治療に直接関係ない費用

(6) 都道府県等又は医療保険より不妊治療に係る費用に対し給付が行われた額

3 補助金の交付期間は、1回の妊娠につき治療開始日から通算して3年間とする。ただし、不妊治療がこの要綱の施行日前から開始されたものである場合は、施行日を治療開始日とみなす。

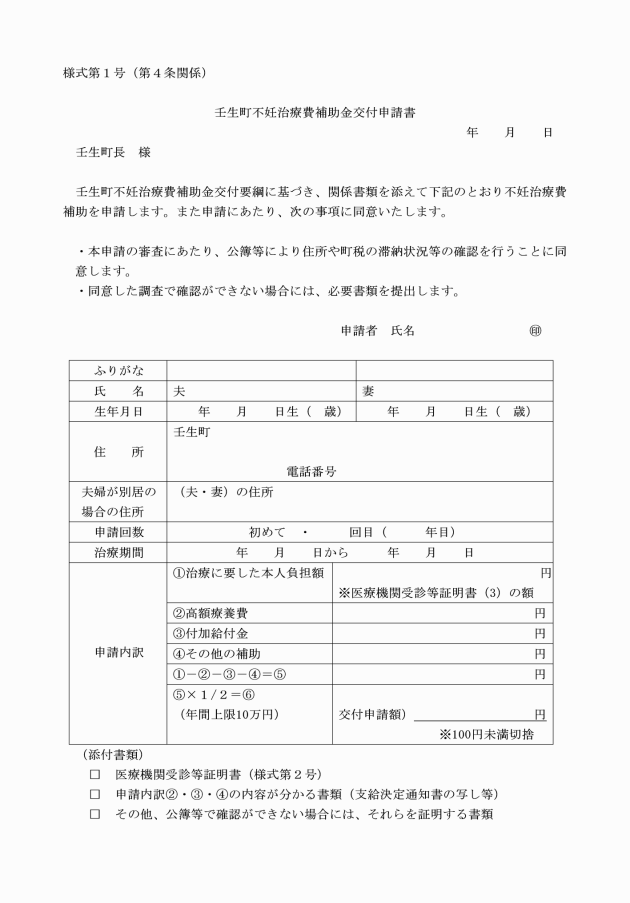

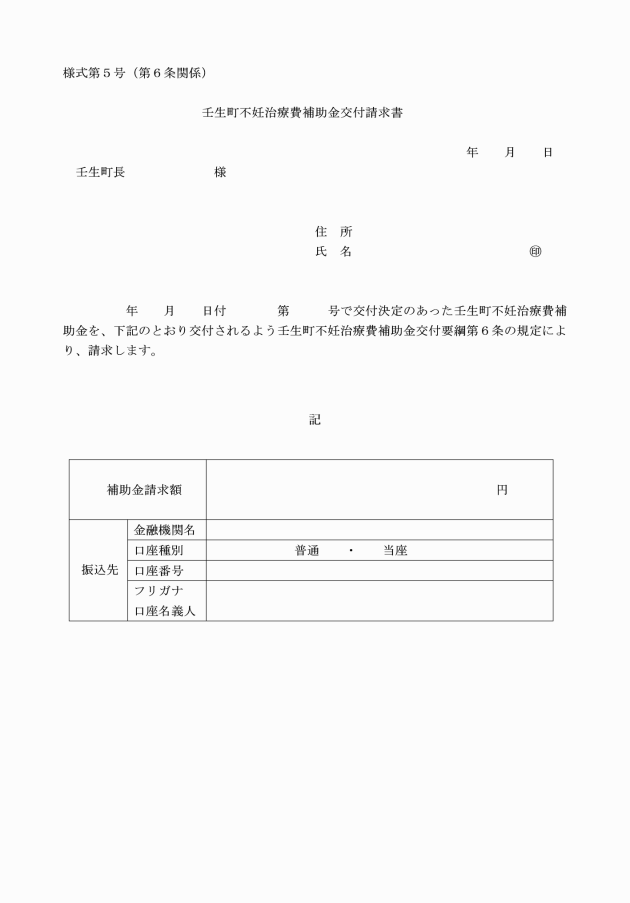

(交付の申請)

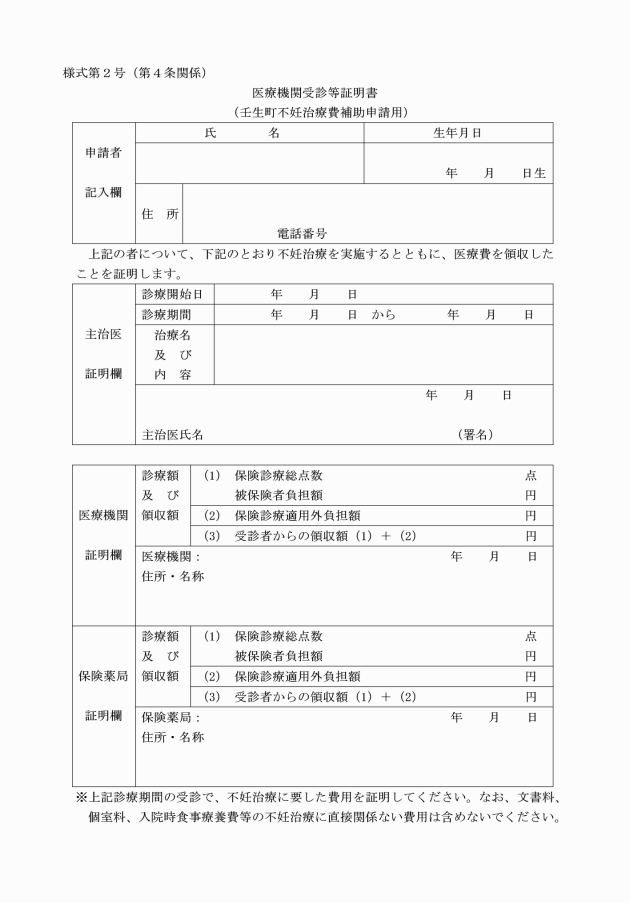

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壬生町不妊治治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により内容が確認できるものは、これを省略することができる。

(1) 医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請者(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、申請者及び当該申請者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(申請者とその配偶者の住所が異なる場合又は申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)

(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあることに関する申立書(様式第3号)(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、治療を受けた日の属する年度の翌年度末日までに行うものとする。ただし、治療中で年度を超える場合は、治療終了時が治療を受けた日とし、申請することができるものとする。

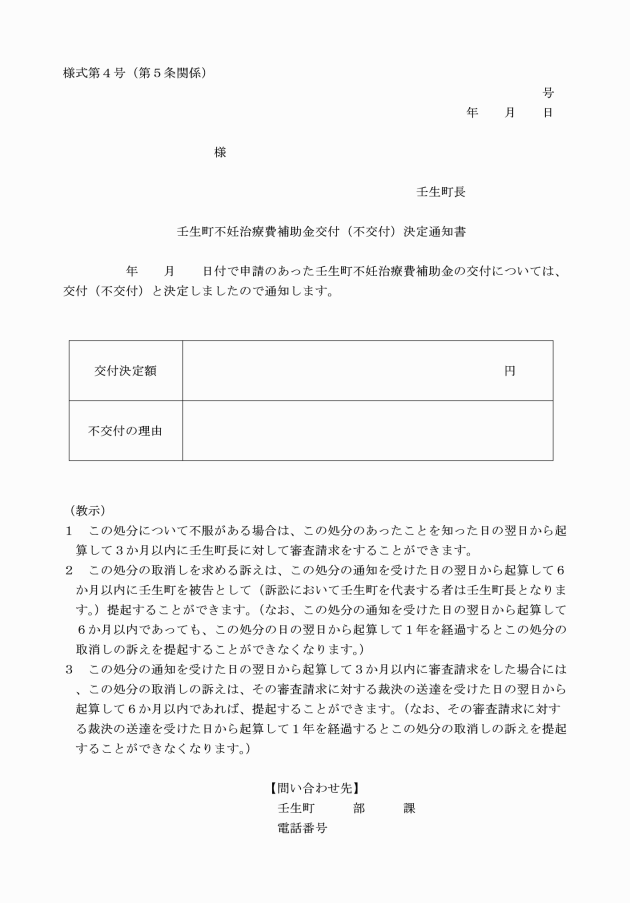

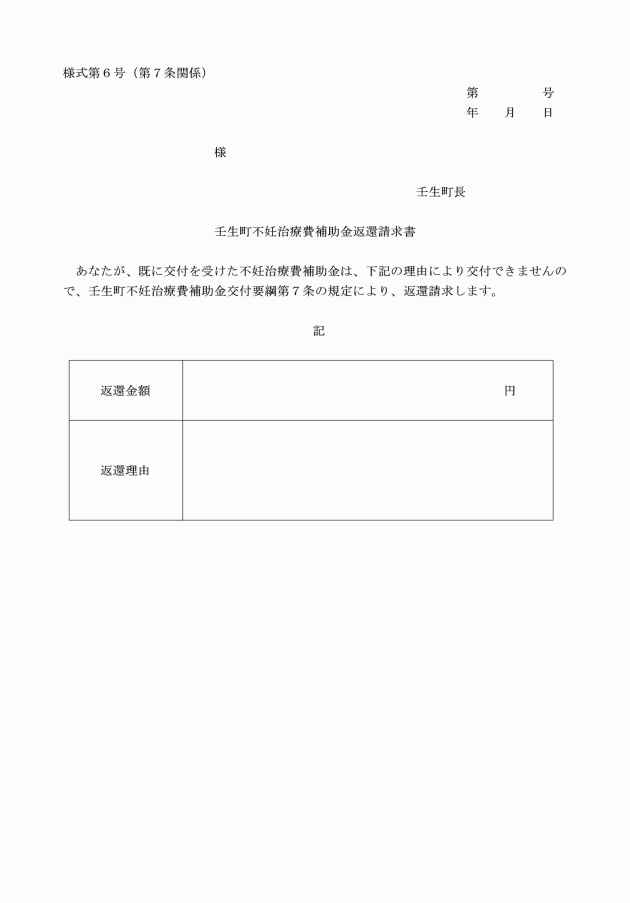

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受け取った者があるときは、壬生町不妊治療費補助金返還請求書(様式第6号)により、その者に対し補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用し、壬生町不妊治療費補助金交付要綱(平成19年壬生町告示第62号)は、廃止する。