○壬生町安全運転管理規程

昭和48年4月12日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び壬生町有車両管理規則(昭和48年壬生町規則第9号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、安全運転の管理について必要な事項を定めるものとする。

(1) 車両 規則第2条に定める町有車両及び公務のため使用する車両をいう。

(2) 運転者 本町職員で、公務のため車両を運転するものをいう。

(3) 車両管理者 規則第3条第2項に定める管理者及び公務のため、町有車両以外の車両の使用を許可した者をいう。

(心構え)

第3条 壬生町職員(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、本町の社会的信用を高めるため常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第4条 安全運転に関する業務は、副町長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。

2 副町長に事故があるときは、総務部長が前項の職務を代行するものとする。

(運転者の義務)

第5条 車両を運転する者は、第5章に定める「運転者の服務」を遵守するとともに車両の運転に関し、安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理者の指示に従わなければならない。

第2章 安全運転対策委員会

(委員会)

第6条 運転者の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図り、並びに事故処理の万全を期するため安全運転対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

5 委員は、総務部長、総務課長、安全運転管理者及び副安全運転管理者をもって充てる。

(委員会の任務)

第8条 委員会は、次に掲げる事項に関し、調査審議し、及び方針を決定するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関する事項

(2) 事故防止対策に関する事項

(3) 運転者の作業環境及び施設の整備に関する事項

(4) 運転者の個性検査に関する事項

(5) 優良運転者の表彰内申に関する事項

(6) 事故原因の究明に関する事項

(7) 事故責任に関する事項

(8) 事故による損害賠償に関する事項

(9) その他安全運転の管理及び事故の処理に関する事項

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集し、会議の議長は委員長があたる。

2 委員会において必要があると認める場合は、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

3 委員長は、委員会の審議結果について、町長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(幹事)

第10条 委員会に幹事を置く。幹事は、その都度委員長が指名するものをもって充てる。

2 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等

(選任)

第12条 安全運転管理者(以下「管理者」という。)は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任するものとする。

2 町長は、管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ、公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 町長は、管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(副安全運転管理者)

第13条 管理者のもとに副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)を置く。

2 副管理者は、町長が指名した者とする。

3 副管理者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。

(解任)

第14条 町長は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他管理者等としてふさわしくない行為があったとき。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第15条 管理者は、町長の命を受け、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。

2 副管理者及び車両管理者は、管理者の指揮を受け、管理者の行う職務を補佐する。

(管理者等の任務)

第16条 管理者等及び車両管理者は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

(管理者等の指示権)

第17条 管理者等及び車両管理者は、安全な運転に関し、車両を運転する者に対して必要な指示指導を行うことができる。

(整備責任者との関係)

第18条 管理者等及び車両管理者は、車両の点検及び整備等については、常に整備責任者と密接に連携して、車両の保安に努めなければならない。

第4章 運行管理等

第1節 運行管理

(車両の配車及び使用の原則)

第19条 管理者等及び車両管理者は、車両の配車及び使用については、規則及びこの章の定めるところにより、有効かつ適切な運行管理をしなければならない。

(運転者の管理指導)

第20条 管理者等及び車両管理者は、次の各号に掲げるところにより、運転者の心身の状態の把握及び運転管理に関する指示指導等を行う。

(1) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、この場合、疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれがあると認められる運転者を乗務させないこと。

(2) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

(3) 前号の規定による確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること。

(4) 道路・交通状況を説明し、及び必要な注意を与え、異常気象の場合は必要な装備をさせること。

(5) 運転者に当日の任務を明確に指示するとともに、各課からの連絡、指示事項等をとりまとめ、これを確実に伝達すること。

(6) 業務終了後は、運転日誌等により運転状況を確認するとともに終業点検を行うこと。

(7) その他安全運転に関して必要な質疑を行うこと。

(事故発生時の緊急措置)

第21条 車両による事故が発生した場合は、車両管理者・所属課室局長(以下「所属長」という。)はできる限り現場に急行し、適切な措置をとるものとする。

(異常気象時における措置)

第22条 異常気象のため安全運転が困難であると認められる場合は、あらかじめ運転者に対し、気象状況及び必要な指示・注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関する措置を運転者に周知させること。

(速度超過運転の防止)

第23条 運転時間は、運転の目的、用務、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して定め、速度超過にならぬようにしなければならない。

(過労運転の防止)

第24条 運転者の過労運転の防止を図るため、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(2) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(3) その他運転者全体の乗務の調整を行うこと。

(道路状況の把握)

第25条 運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態把握に努め、安全な運転に支障があると認めるときは、その状況及び迂回路その他必要な事項を運転者に通知し必要な指示・注意を与えるものとする。

(応急用具等の備付け)

第26条 次に掲げる応急用具を、車庫又は車両に備え付けておくものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗・発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて、適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)

2 前項の応急用具は、運転者にその使用方法を習熟させておかなければならない。

第2節 労務管理

(交替運転者の配置及び休憩時間等)

第27条 次の各号の一に該当する場合は、原則として交替運転者を配置するものとする。

(1) 1日の運行距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは、350キロメートル以上

(2) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の実運転が4時間を超えるとき。

2 運転が連続して3時間以上になるときは10分以上の、深夜の運転が連続して2時間以上となるときは、20分以上の休憩をとらせなければならない。

(健康管理)

第28条 運転者の健康診断・点呼時の態度・勤務中の動作等の状況により、常に運転者の心身の状態の把握に努める等、運転者の健康に留意するものとする。

第3節 運転者の教育訓練

(教育訓練の項目)

第29条 運転者に対しては、おおむね次に掲げる項目により教育訓練を行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 日常点検の要領

(教育訓練の方法)

第30条 前条の教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び研究会又は講習会等の方法により適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練に当たっては、運転者の性格、心身の欠陥、運転技能等の運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行うものとする。

第4節 車両の整備

(車両の検査等)

第31条 総務課長及び車両管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第62条第1項の規定による車両の継続検査のため、必要な手続をとらなければならない。

2 総務課長及び車両管理者は、法第48条第1項の規定による車両の定期点検を行わなければならない。

3 総務課長及び車両管理者は、必要があると認めるときは、臨時に車両の整備状況その他の検査を行うことができる。

(整備責任者)

第32条 自動車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、整備責任者を置く。

2 整備責任者は、次の事務を行うものとする。

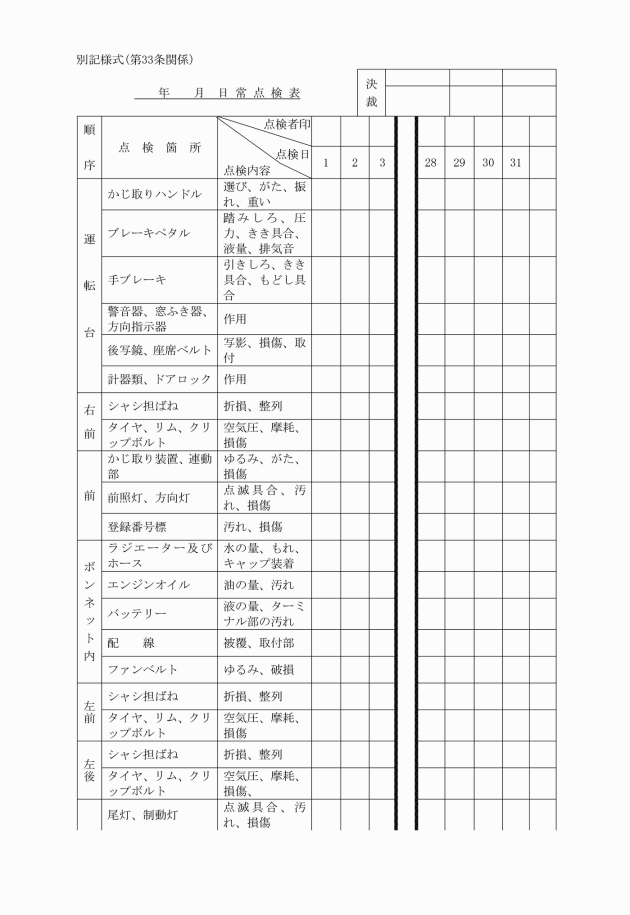

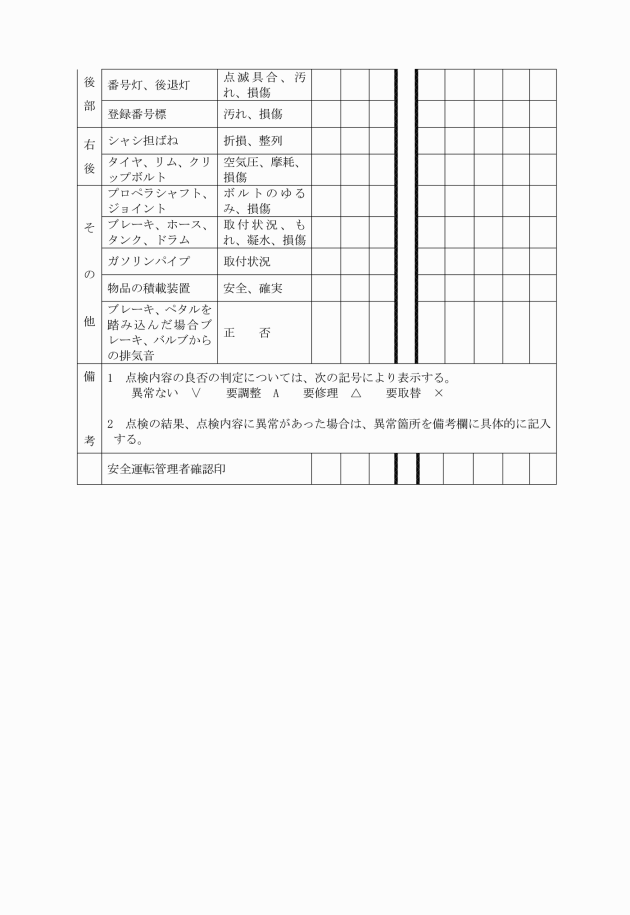

(1) 日常点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 点検等の結果に基づく必要な整備計画を立て、整備を実施すること。

(4) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転手等を指導すること。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(4) 使用後は必ず洗車すること。

(5) 終了後点検により不備なところを発見したときは、直ちに車両管理者に報告すること。

(かぎの保管)

第34条 車両のかぎは、車両管理者ごとに責任者を置き確実に保管するものとする。

第5章 運転者の服務

(運転者の心構え)

第35条 運転者は、人命尊重の精神に徹し、交通関係法令を厳守し、慎重なる注意力をもって安全第一に運転をしなければならない。

2 運転者は、公務員としての責務を自覚し、常に交通道徳の高揚に努めるとともに互譲の精神に徹して、絶対に事故を起こさないという強い責任と信念をもって運転をしなければならない。

(健全な心身の保持)

第36条 運転者は、安全運転の要件が健全なる心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項を配慮しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する日の前夜は睡眠を十分にとるよう努めること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転者の服装等)

第37条 運転者は、運転業務に適した服装をしなければならない。

2 運転者の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由により靴を履くことができないときは、管理者等の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第38条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を所属長又は車両管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第39条 運転者は、運転をするに先立って日常点検を行うほか、次の各号に掲げる事項の確認をしなければならない。

(1) 運転命令並びに指示及び伝達事項

(2) 運転免許証、自動車検査証又は届出済証及び自動車損害賠償責任保険証並びに車両備付器具等

(運転経路の変更等の禁止)

第40条 運転者は、管理者等及び車両管理者の許可なくして、みだりに運転経路を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(運転交替時の引継ぎ)

第41条 運転者は、運転を交替するときは、車両のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第42条 運転者は、運転中考えごとをしたり、又は同乗者と雑談をしたりすることなく、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上守るべき事項)

第43条 運転者は、運転するにあたり、交通関係法令その他に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中のバスの側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(2) 追越し禁止場所付近及び徐行すべき場所付近においては、減速し、又は他の車を追い越さないこと。

(3) 踏切では必ず一時停止し、左右の安全を確認すること。この場合において、いずれか見通し距離が500メートル以内のときは、必ず下車して確認するものとする。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において、歩行者又は軽車両と接近して通行するときは徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) 道路が積雪又は凍結している場合は、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(10) 車両(二輪車)を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通違反処分決定等の報告)

第44条 運転者は、公務であると否とを問わず、交通関係法令に違反し、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その旨及び状況を速やかに所属長及び総務課長を経て、委員会に文書で報告しなければならない。

2 交通違反をした職員については、「壬生町職員の懲戒処分の基準」により裁定するものとする。

第45条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったときは、速やかに当該変更事項を総務課長に届け出なければならない。

(雑則)

第46条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者等及び車両管理者に提案するよう努めるものとする。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年訓令第10号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。