○壬生町国民健康保険規則

平成7年2月20日

規則第3号

壬生町国民健康保険規則(昭和63年壬生町規則第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)

第3節 会議(第7条―第15条)

第4節 雑則(第16条・第17条)

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出(第18条―第21条)

第2節 資格確認書(第22条―第24条)

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払(第25条―第27条)

第2節 給付の記録(第28条)

第3節 一部負担金(第29条―第33条)

第4節 入院時食事療養費(第34条―第36条の2)

第5節 療養費(第37条・第38条)

第6節 特別療養費(第39条・第40条)

第7節 移送費(第41条・第42条)

第8節 削除(第43条・第44条)

第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第45条―第46条の4)

第10節 出産育児一時金及び葬祭費(第47条―第49条)

第11節 給付制限、不正利得及び賠償金(第50条―第53条)

第4章 雑則(第54条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出

(諮問)

第1条 壬生町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、壬生町国民健康保険の運営に関する重要事項について町長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。

(意見の提出)

第2条 協議会は、壬生町国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して町長に意見を提出することができる。

(答申及び意見提出の方法)

第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員

(選挙)

第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員中異議がないときは、第1項の選挙にかえて、指名推薦の方法を用いることができる。

4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(任期)

第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。

(会長の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

第3節 会議

(会議の開催)

第7条 協議会は、町長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催する。

(招集)

第8条 協議会は会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、町長が招集する。

2 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(議長)

第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。

(委員の欠席届)

第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。

(定足数)

第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は委員として、議決に加わることができない。

(関係職員等の出席)

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(会議録)

第14条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(準用規定)

第15条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、壬生町の議会の会議の例による。

第4節 雑則

(書記)

第16条 協議会に書記を置き、町長が任命する。

2 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。

(委任)

第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出

(被保険者台帳への記載)

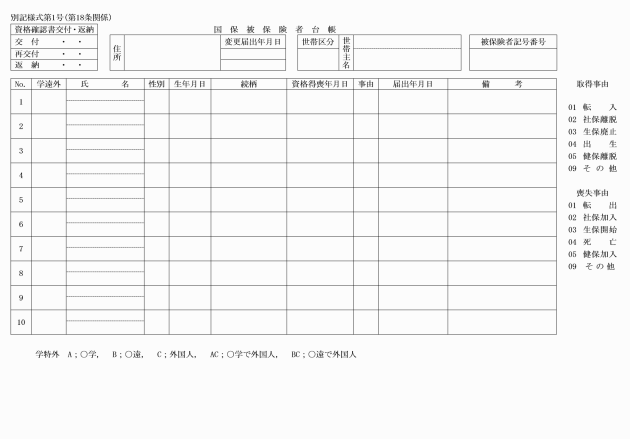

第18条 被保険者は、すべて国民健康保険被保険者台帳(様式第1号。以下「被保険者台帳」という。)に記載するものとする。

2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、記載、まっ消、訂正を行うものとする。ただし、事項と異なることを発見したときは、当該世帯の世帯主に対し、該当する届書の提出を促すものとする。

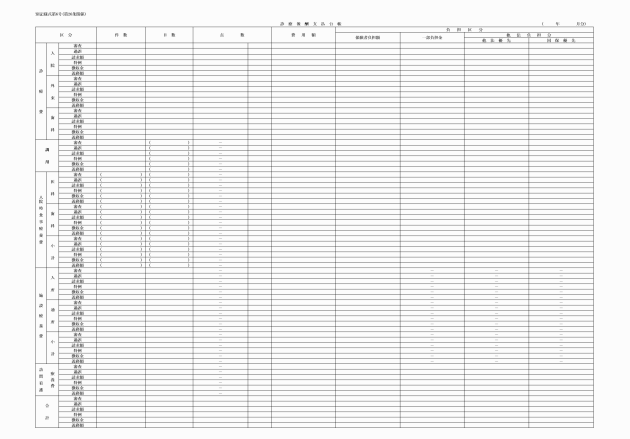

(被保険者異動日計報告書)

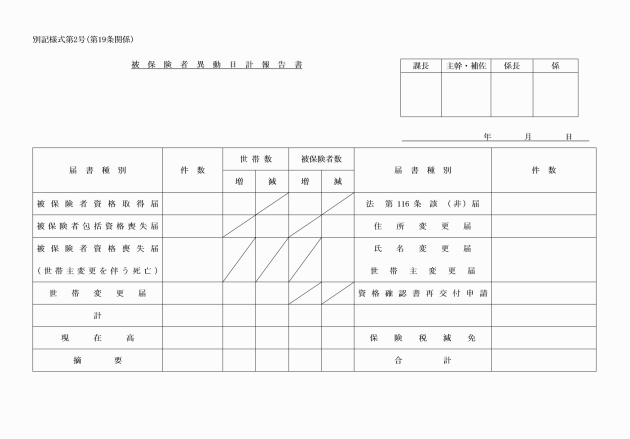

第19条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により被保険者異動日計報告書(様式第2号)を作成して、町長に報告しなければならない。

(被保険者異動整理簿)

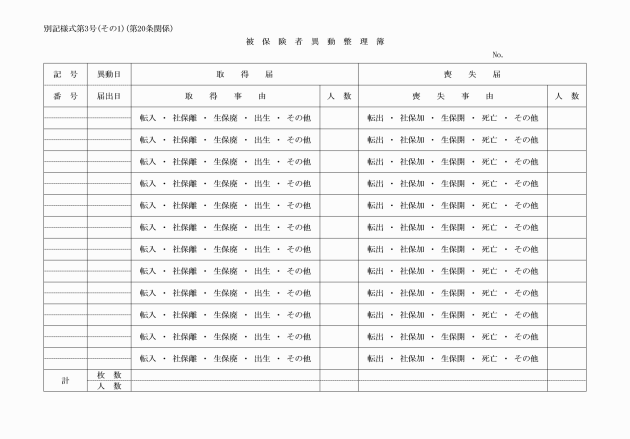

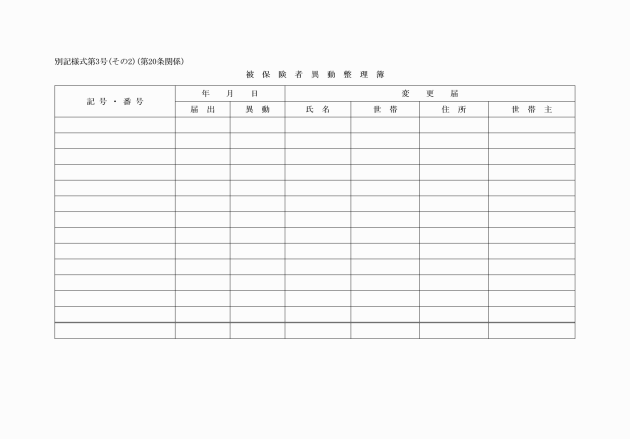

第20条 被保険者の異動を確実に把握するため、被保険者異動整理簿(様式第3号)を備え付ける。

2 前項の被保険者異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者異動日計報告書により処理し、日ごとの被保険者の異動状況を記載するものとする。

(被保険者の一斉調査)

第21条 被保険者の資格の有無を調査するため、必要あるときは、町内に居住するすべてのものについて被保険者一斉調査を行う。

2 前項の調査要領は、その都度定める。

3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、第18条第2項ただし書に準じて処理することができる。

第2節 資格確認書

(資格確認書の交付)

第22条 資格確認書を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。

2 資格確認書の再交付の申請があったときは、破損、紛失の事実を確認したのち、交付するものとする。

(資格確認書の更新)

第23条 資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者については、1年未満の範囲において更新日を別に定めることができる。

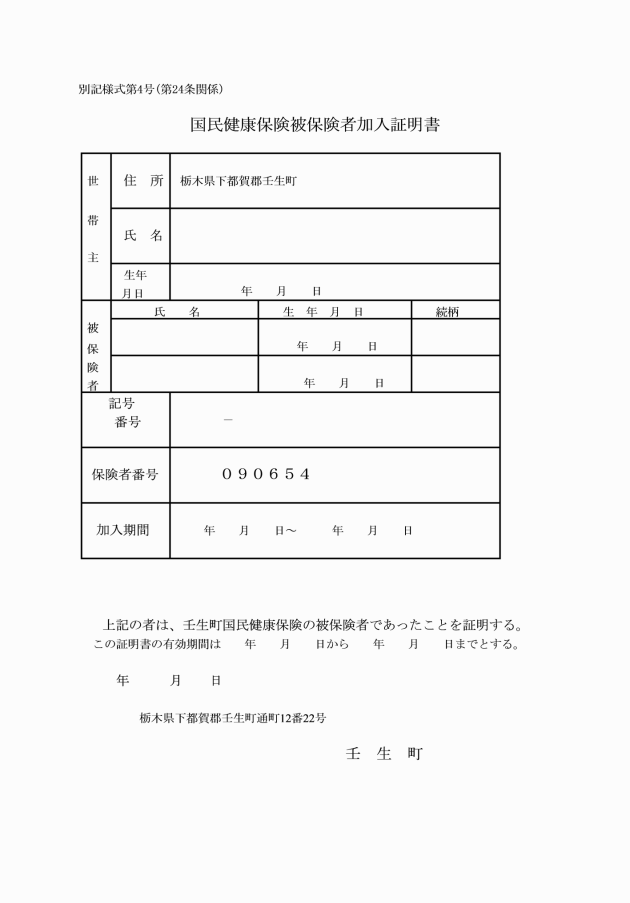

(国民健康保険加入者証明書)

第24条 資格確認書を更新する場合における新たな資格確認書を交付するまでの間又はその他必要があると認めるときは、資格確認書を必要とする世帯主の申請に基づき、資格確認書にかえて、国民健康保険加入者証明書(様式第4号。以下「加入者証明書」という。)を交付することができる。

2 前項の場合において、加入者証明書の有効期間は、20日を超えないものとする。

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払

(診療報酬の支払)

第25条 診療報酬は、すべて栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を終了した診療報酬請求書について、支払額を決定して、支払うものとする。

2 前項の支払にあたっては、国保連合会との委託契約を締結し支払うものとする。

(診療報酬支払台帳)

第26条 国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳(様式第6号)に記載するものとする。

(過誤の調整)

第27条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について、過誤を調整しなければならない。

第2節 給付の記録

(給付台帳への記載)

第28条 被保険者に対する給付の記録は、すべて給付台帳(様式第7号)に記載するものとする。

第3節 一部負担金

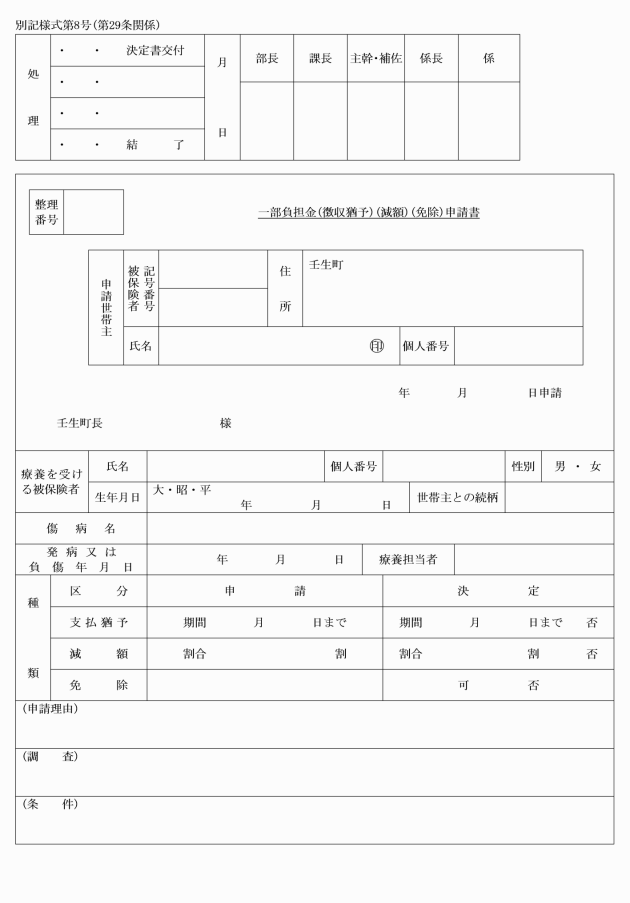

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除)

第29条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払が困難である世帯主は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除について、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当したことにより、徴収猶予にあっては生活が困難となった場合、減額又は免除にあっては生活が著しく困難となった場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡しあるいは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

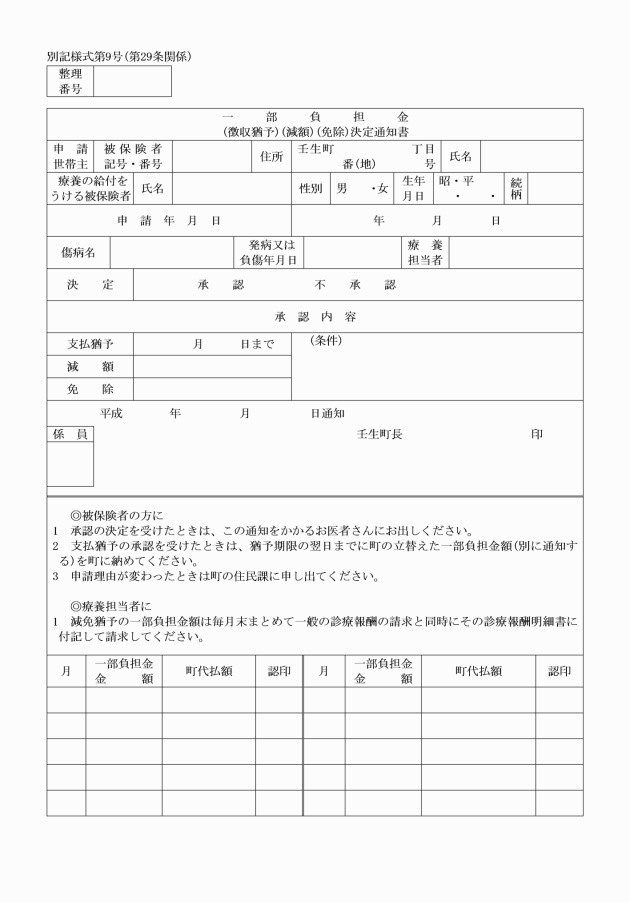

4 一部負担金の徴収猶予(減額又は免除)決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を、速やかに、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

5 町長は、保険医療機関等から当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者にかわって当該保険医療機関等に支払わなければならない。

6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予を受けた期間満了の翌日までに徴収猶予を受けた金額を町に納付しなければならない。

(徴収猶予の期間)

第30条 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿)

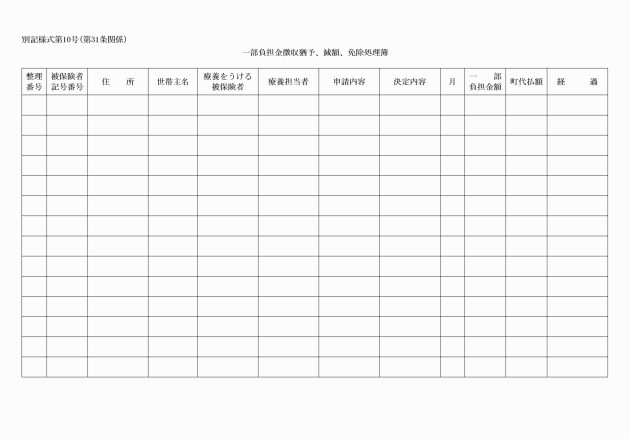

第31条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿(様式第10号)に記載して処理するものとする。

(一部負担金未納額請求通知書)

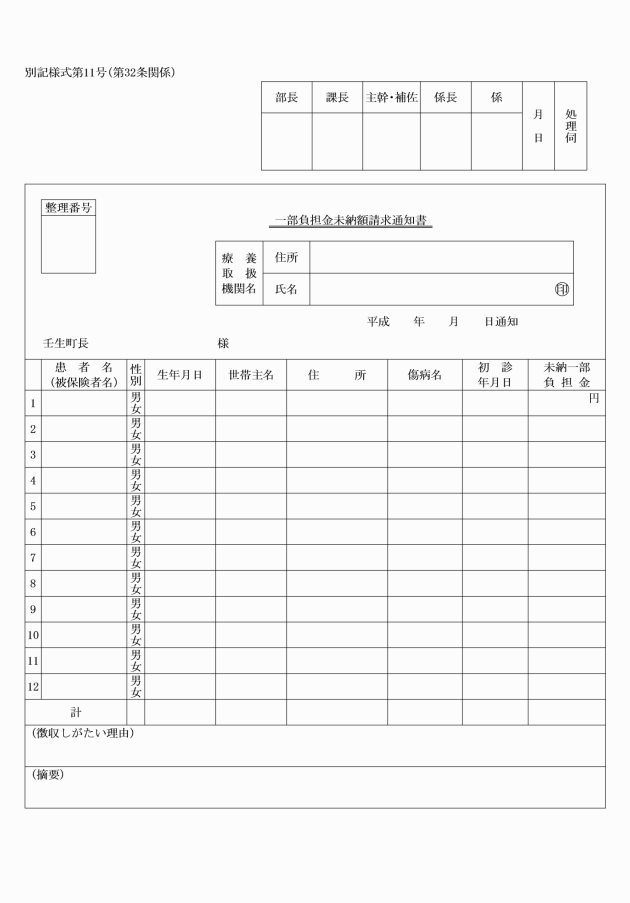

第32条 保険医療機関等が、一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の代位徴収)

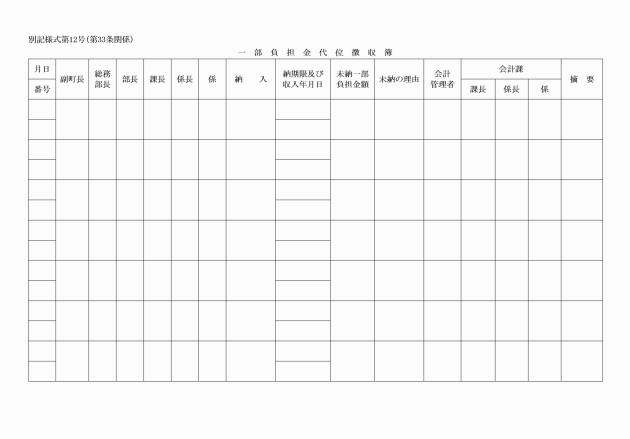

第33条 町長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代わって当該未納にかかる一部負担金を徴収する。

2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに、当該保険医療機関等に支払うものとする。

3 第1項の一部負担金の徴収は、町長が一部負担金の未納にかかる世帯主に対し、壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより納入通知書を発して行うものとする。

第4節 入院時食事療養費

(食事療養標準負担額減額台帳)

第36条 食事療養標準負担額減額認定等に関しては、食事療養標準負担額減額台帳(様式第18号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれにかえることができる。

2 第35条の規定は、施行規則第26条の7第2項の規定により準用される保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「食事療養標準負担額の」とあるのは、「保険外併用療養費の」と読み替えるものとする。

第5節 療養費

(療養費支給台帳)

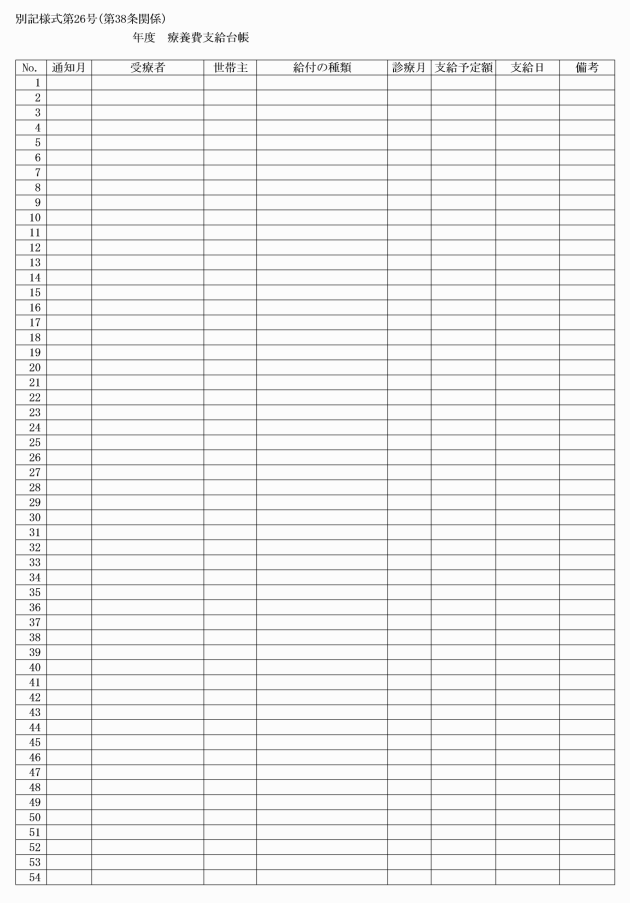

第38条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第26号)に記載して処理するものとする。

第6節 特別療養費

(特別療養費支給台帳)

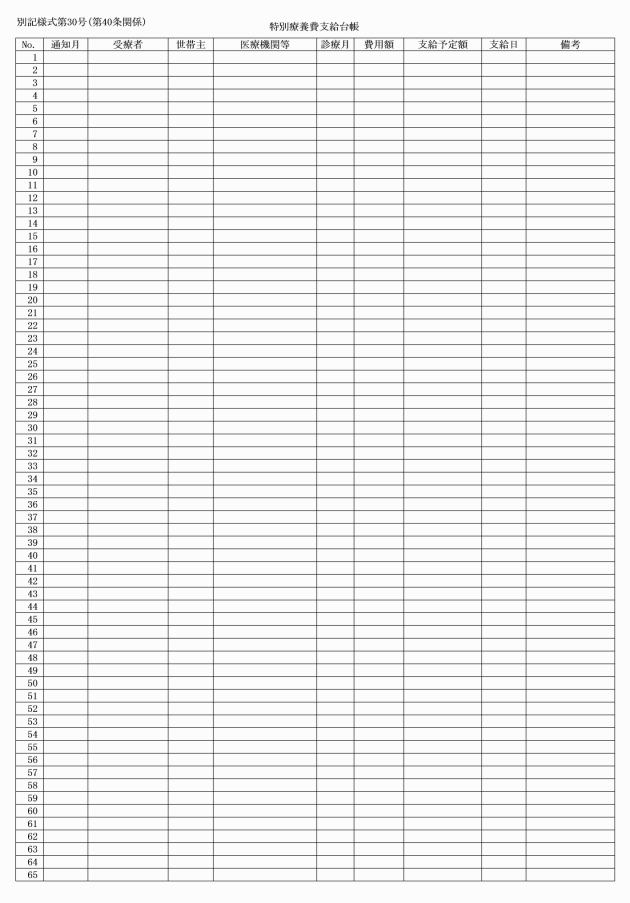

第40条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第30号)に記載して処理するものとする。

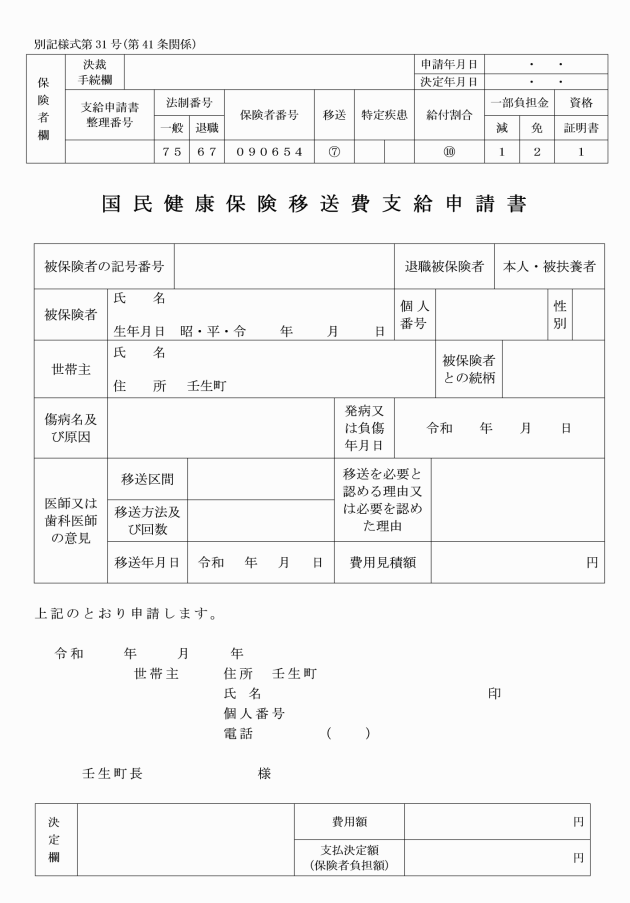

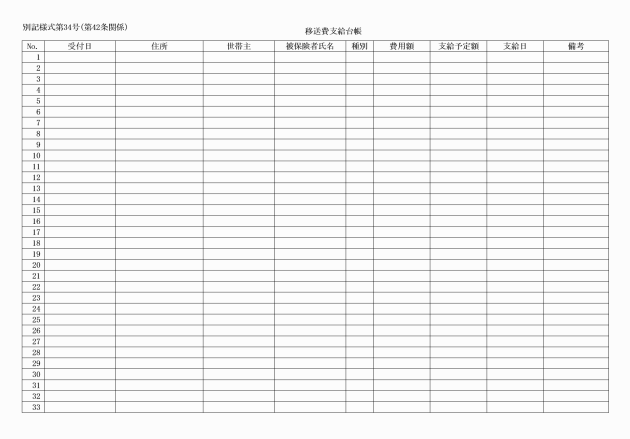

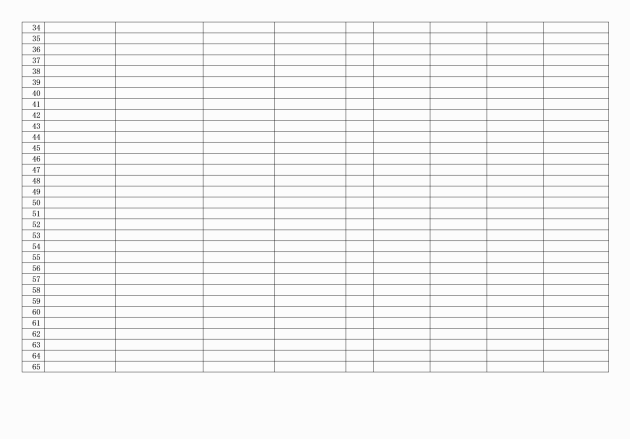

第7節 移送費

(移送費支給台帳)

第42条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第34号)に記載して処理するものとする。

第8節 削除

第43条及び第44条 削除

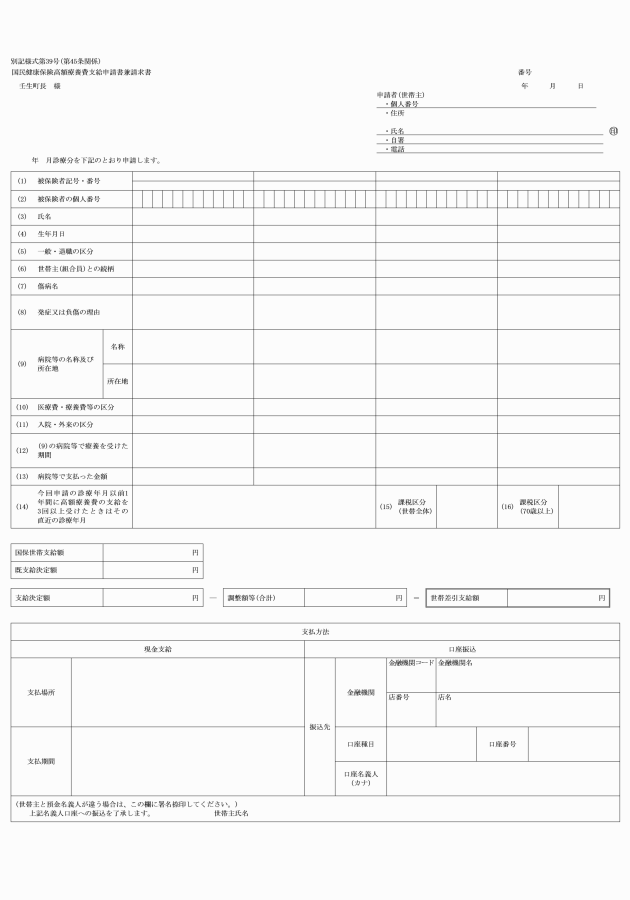

第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費

(年間の高額療養費の支給)

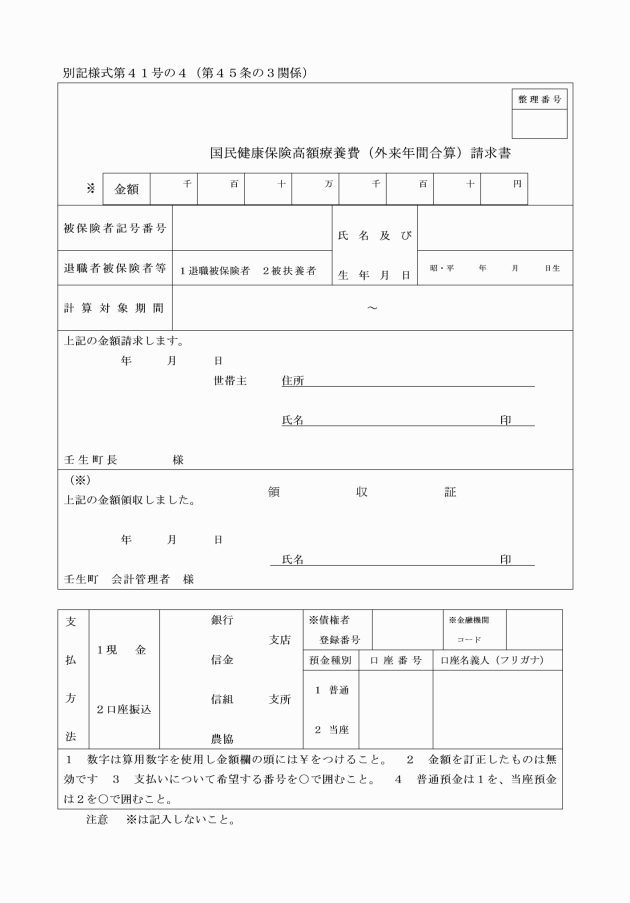

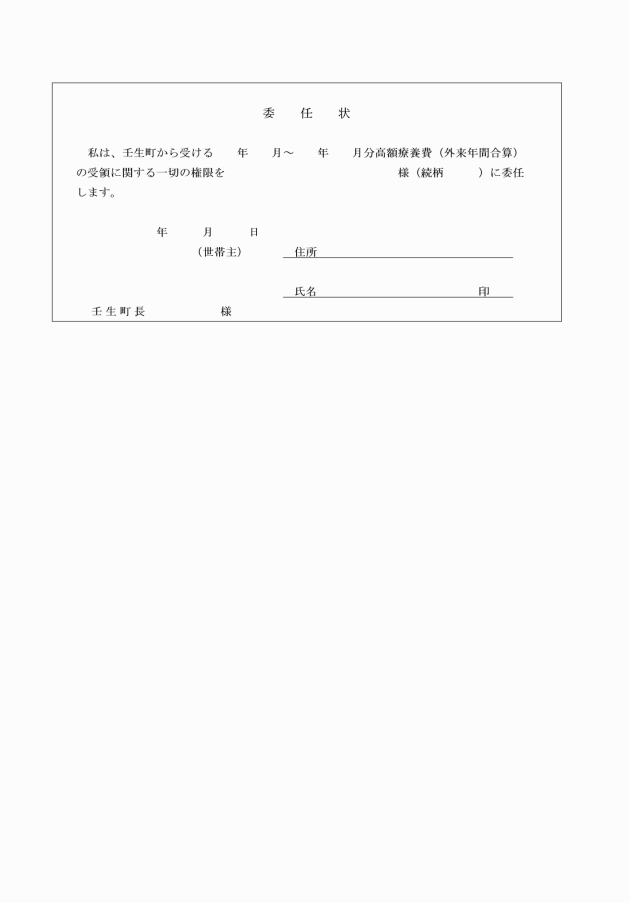

第45条の3 町長は、施行規則第27条の17の2の規定により提出された国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)につき審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(別記様式第41号の3)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により高額療養費の支給を決定された者は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)請求書(別記様式第41号の4)を町長に提出して支給を受けるものとする。

(年間の高額療養費の支給及び自己負担額証明書の交付申請等)

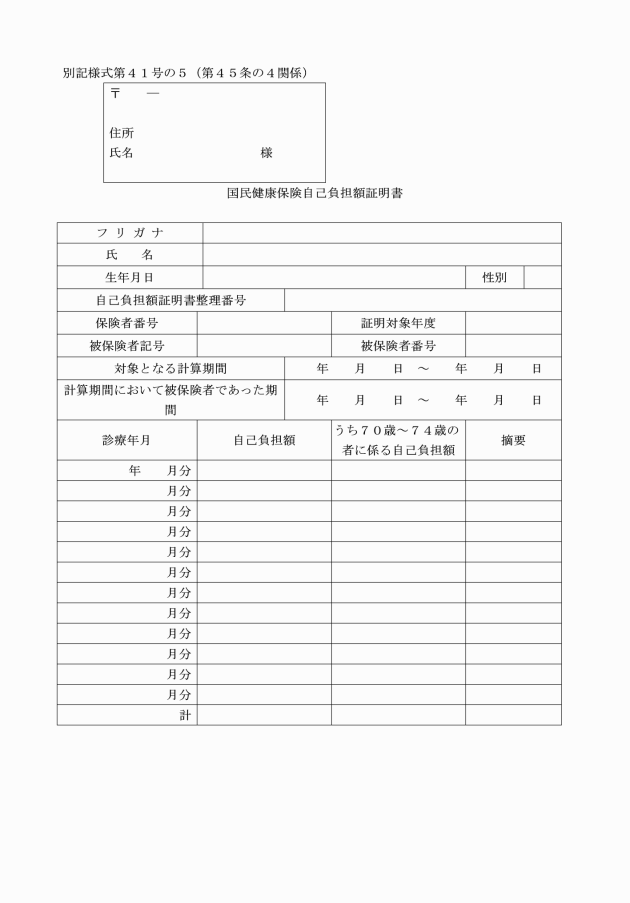

第45条の4 町長は、施行規則第27条の17の3の規定により提出された国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)につき必要な事項を確認し、国民健康保険自己負担額証明書(別記様式第41号の5)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、施行規則第27条の17の2第3項の規定による通知を受けたときは、前項に係る国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)につき審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(別記様式第41号の3)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により高額療養費の支給を決定された者は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)請求書(別記様式第41号の4)を町長に提出して支給を受けるものとする。

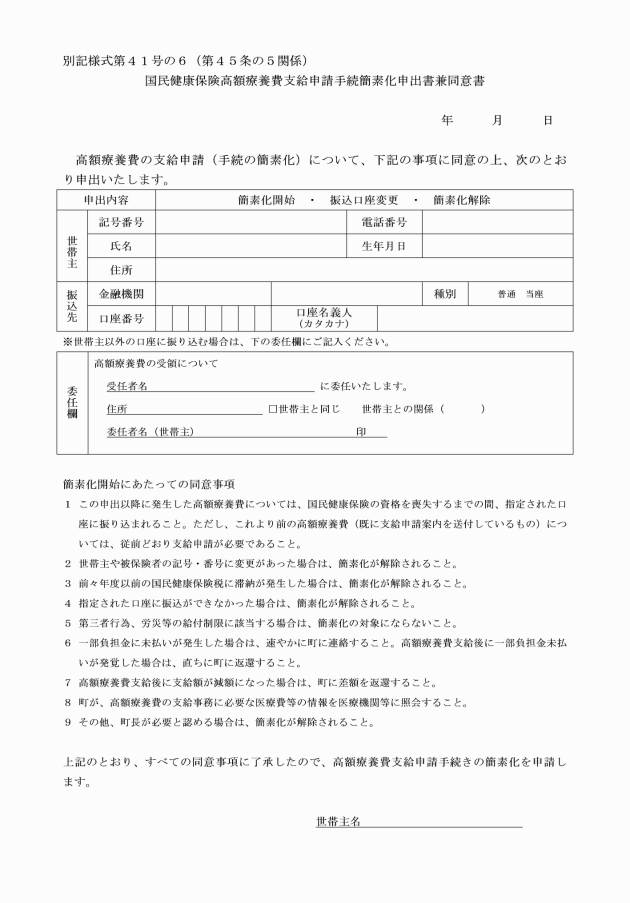

(高額療養費の支給手続の簡素化)

第45条の5 町長は、施行規則第27条の17の規定により、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続の一部を省略させること(以下「手続の簡素化」という。)ができるものとする。

2 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式第41号の6)及び国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第39号)又は国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)を提出した世帯主は、翌月及び翌年以降の高額療養費に係る手続の簡素化ができる。ただし、国民健康保険税の過年度分に滞納のある世帯の世帯主については、この限りでない。

4 町長は、第2項の規定による手続後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する年があるときは、当該年ごとに支給決定を行い、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(別記様式第41号の3)により申請者に通知するものとする。

(1) 世帯主の指定した金融機関口座に振込ができなかったとき。

(2) 高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要になったとき。

(3) 前々年度以前の国民健康保険税に滞納が生じたとき。

(4) 世帯主又は被保険者の記号番号が変更になったとき。

(5) 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)の内容に偽りその他不正があったとき。

(6) 世帯主から手続の簡素化に係る手続の終了の申出があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が手続の簡素化を解除することが適当と認めるとき。

(高額療養費支給台帳)

第46条 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第42号)に記載して処理するものとする。

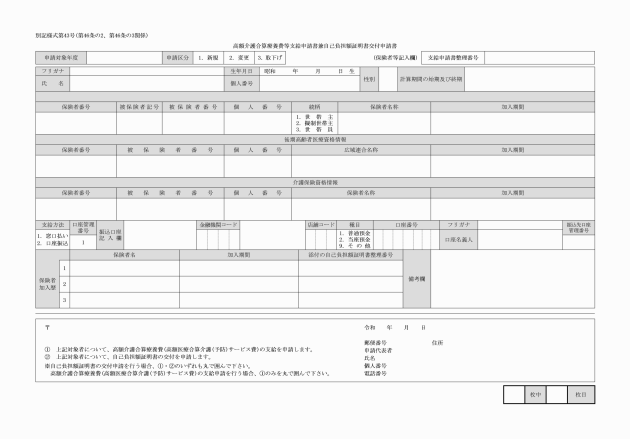

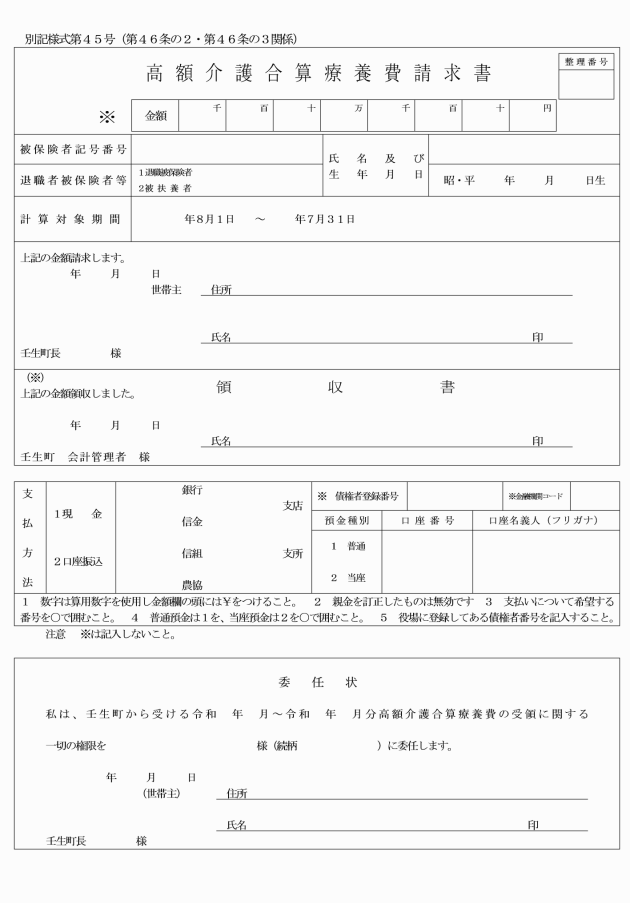

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)

第46条の3 町長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書(様式第43号)につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。

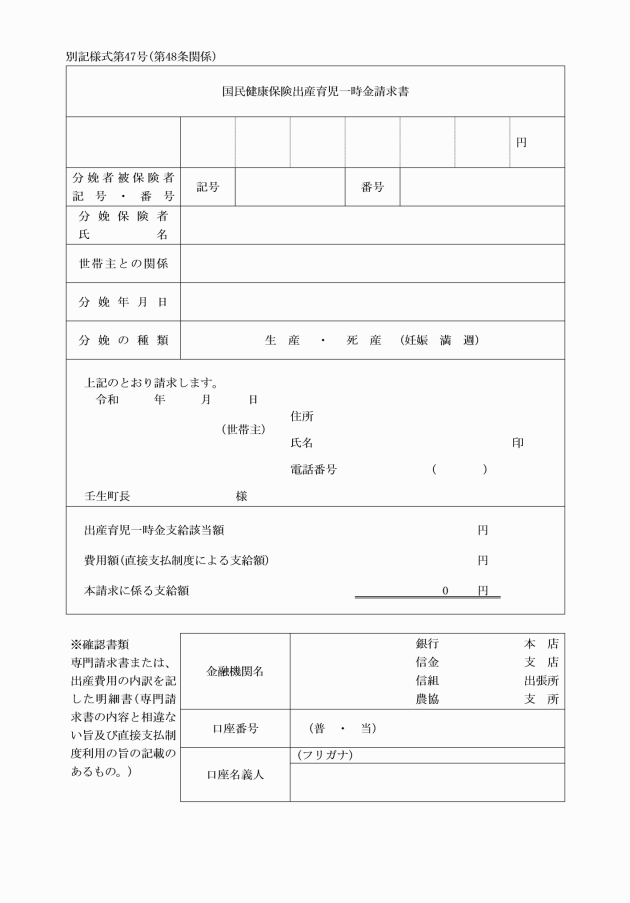

第10節 出産育児一時金及び葬祭費

(出産育児一時金の支給の月計算)

第47条 出産育児一時金は、妊娠4月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の出産として支給する。

(出産育児一時金の支給の特例)

第47条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、壬生町国民健康保険条例(昭和35年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき12,000円を加算する。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

2 前項第1号に規定する医師又は助産師において出産の事実を証明する書類は、住民課の確認をもって省略することができる。

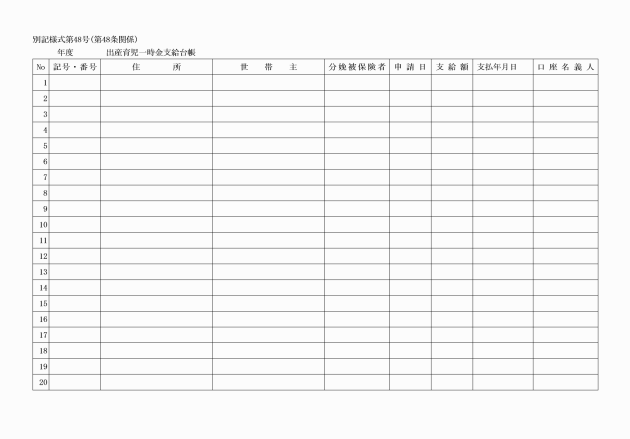

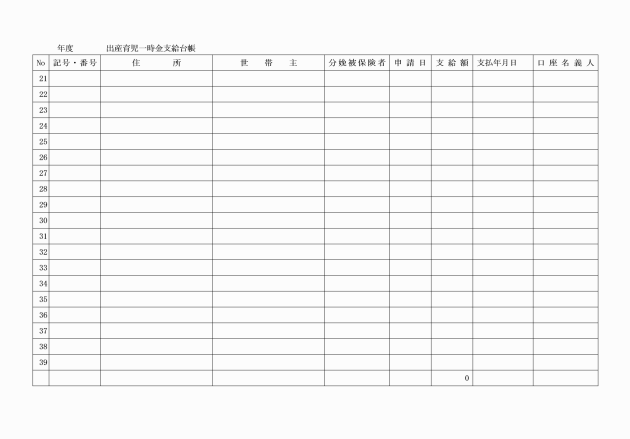

3 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳(様式第48号)に記載して処理するものとする。

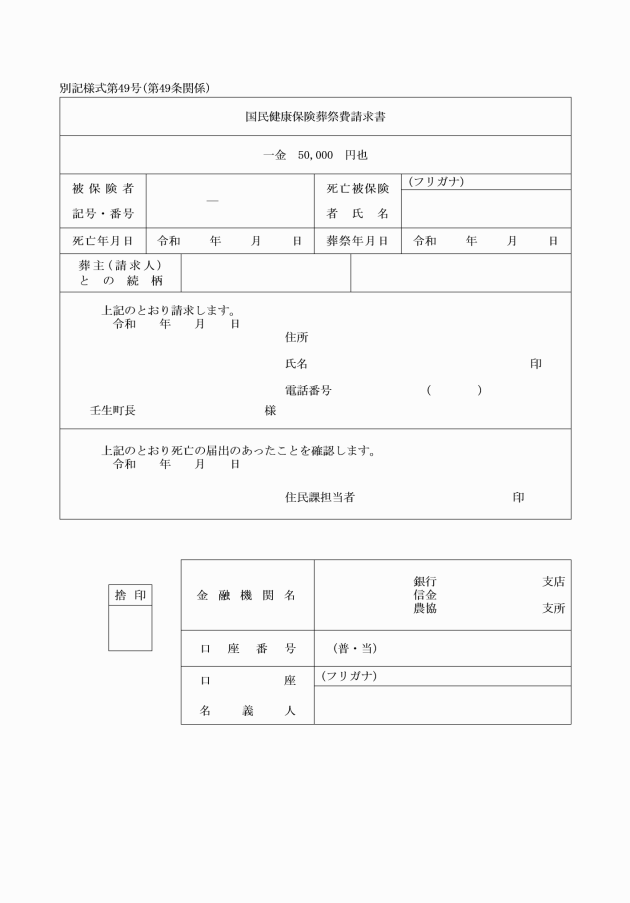

2 前項の請求書には、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、埋(火)葬許可書の写しは、住民課の確認をもって省略することができる。

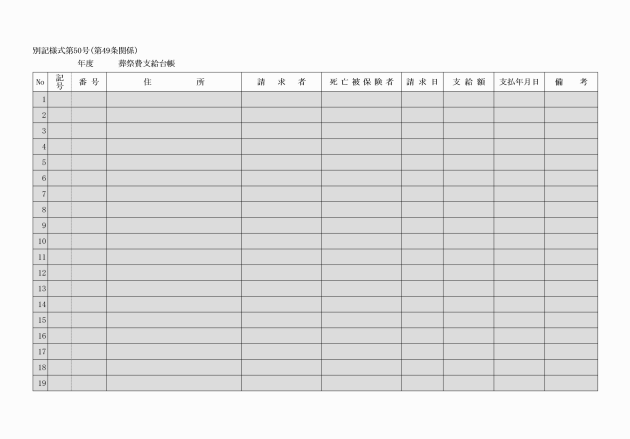

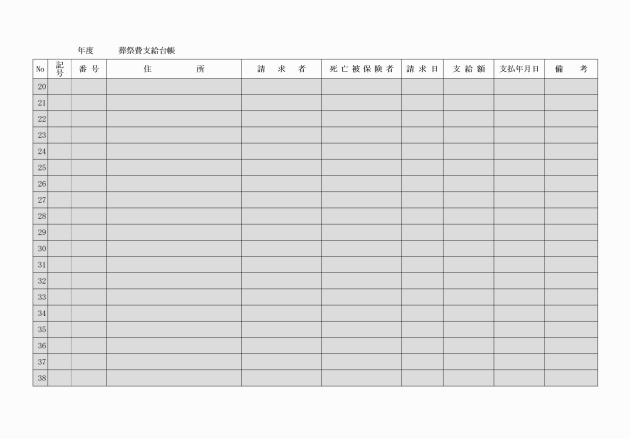

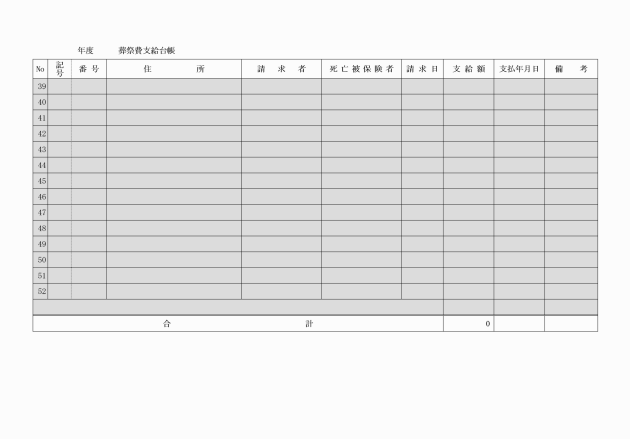

3 葬祭費支給に関しては、葬祭費支給台帳(様式第50号)に記載して処理するものとする。

第11節 給付制限、不正利得及び賠償金

(給付制限)

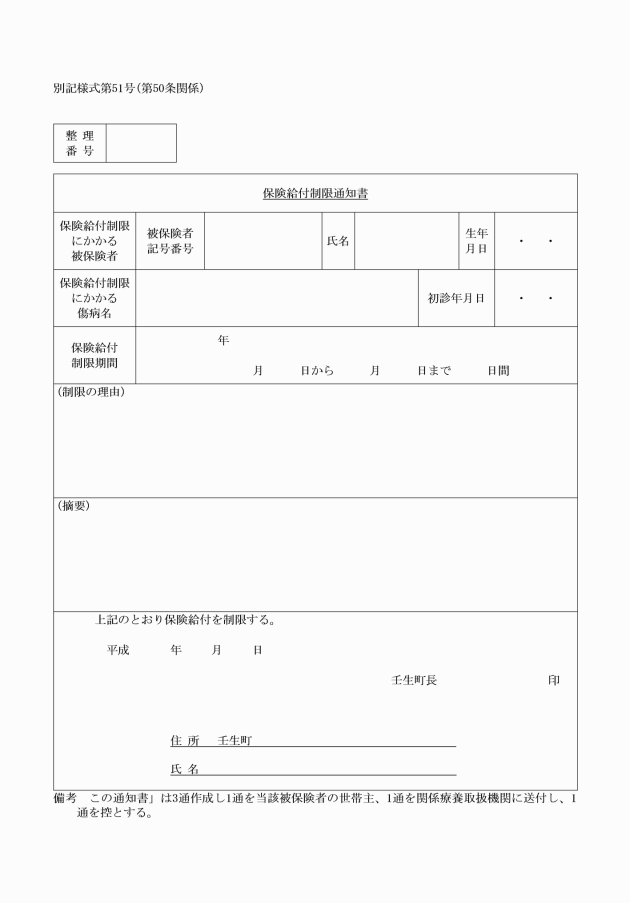

第50条 町長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。

2 町長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第51号)により通知するものとする。

(給付制限の期間)

第51条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。

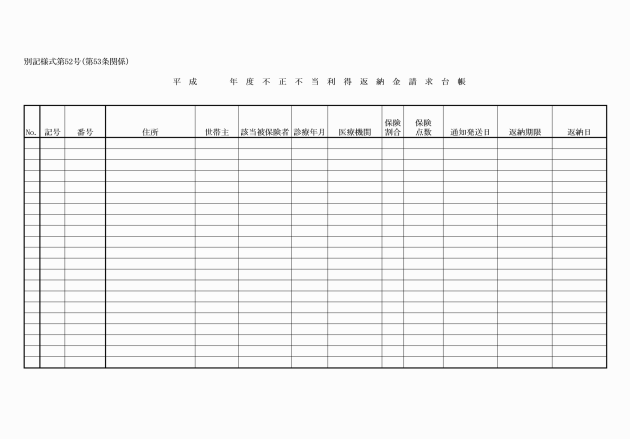

(不正利得の徴収等)

第52条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、町長は、財務規則第20条の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、町長が別に定める額の返納をその不正利得を受けた者に対して求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。

(賠償金等整理簿)

第53条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得に伴う返還金については、賠償金等整理簿(様式第52号)に記載して処理するものとする。

第4章 雑則

(届書及び申請書の様式)

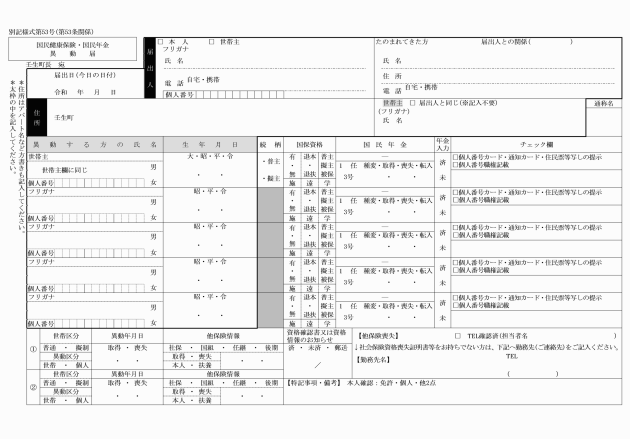

第54条 施行規則の規定による届書及び申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行規則第2条及び第3条の規定による資格取得の届書 (様式第53号)

(2) 施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書 (様式第55号)

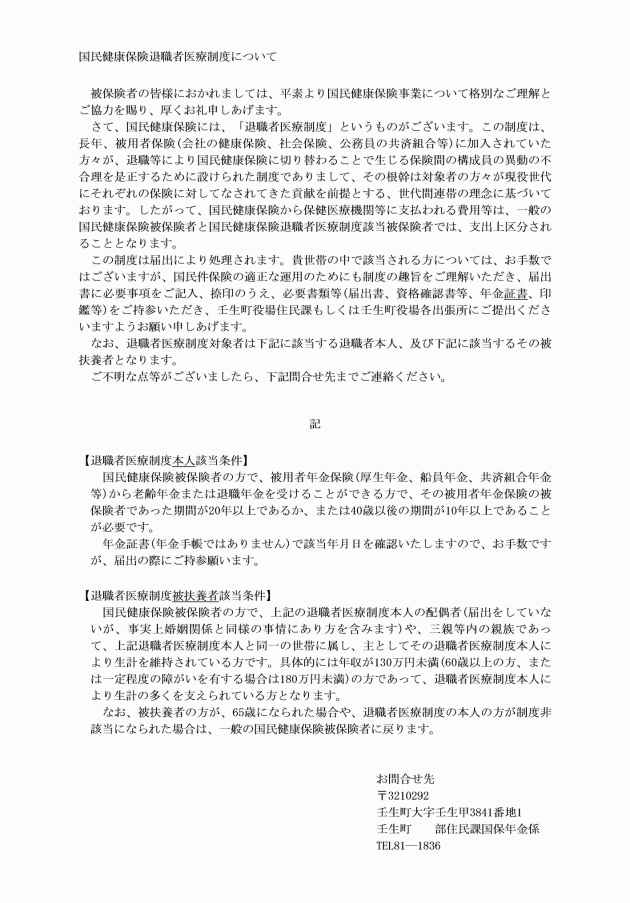

(3) 施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書 (様式第56号)

(4) 施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書 (様式第58号)

(5) 施行規則第27条の5の4及び第32条の3の規定による特別の事情に関する届書 (様式第59号)

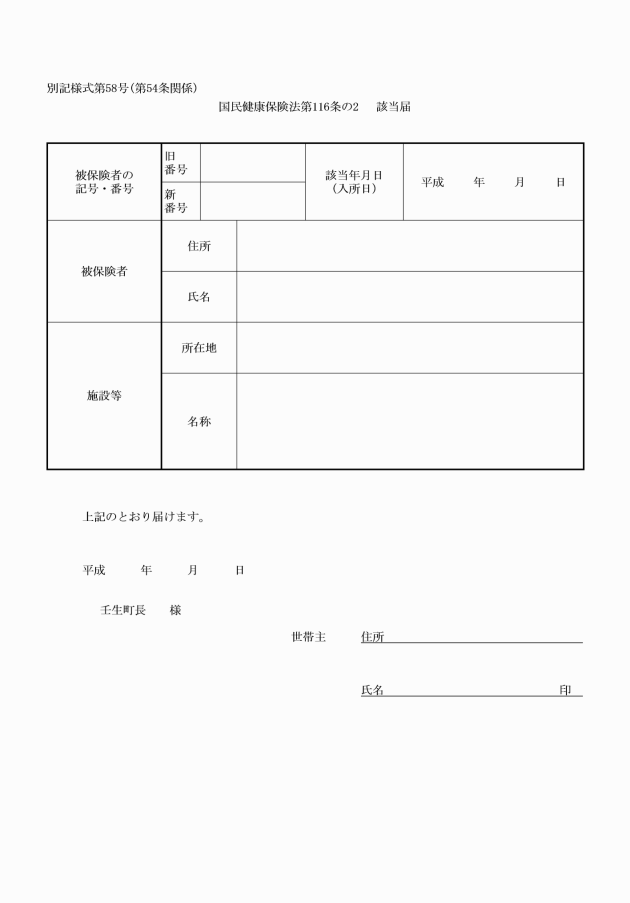

(6) 施行規則第27条の5の5の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書 (様式第60号)

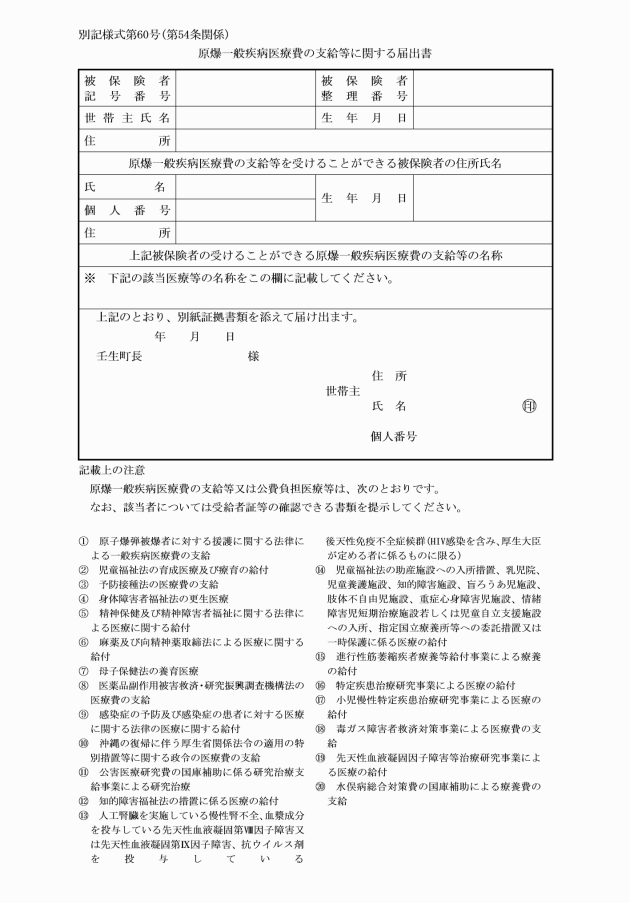

(7) 施行規則第7条の規定による資格確認書再交付申請書 (様式第62号)

(8) 施行規則第8条の規定による被保険者の氏名変更の届書 (様式第53号)

(9) 施行規則第9条の規定による被保険者の世帯変更の届書 (様式第53号)

(10) 施行規則第10条の規定による世帯主の住所変更の届書 (様式第53号)

(11) 施行規則第10条の2の規定による世帯主変更の届書 (様式第53号)

(12) 施行規則第11条から第13条までの規定による資格喪失の届書 (様式第53号)

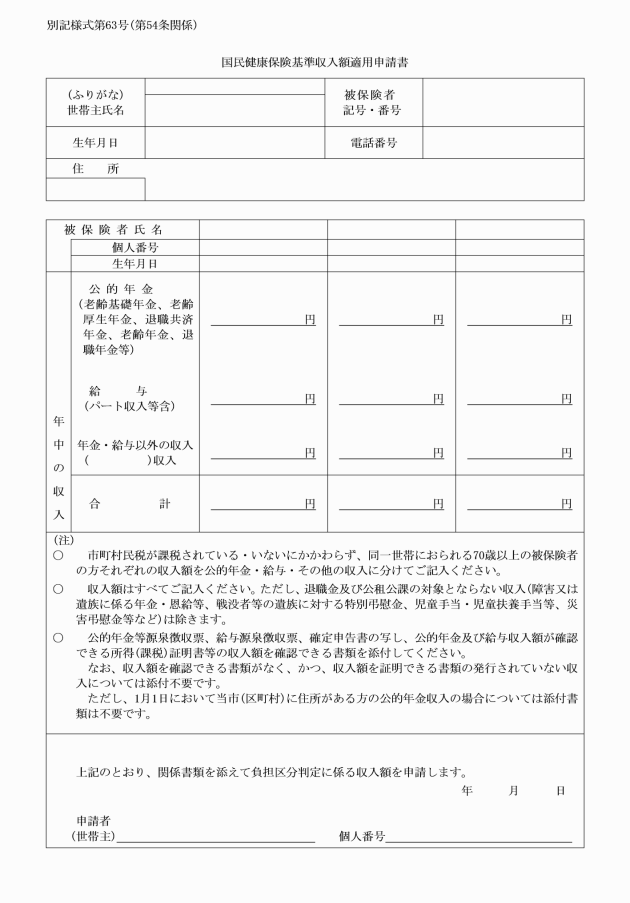

(13) 施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書 (様式第63号)

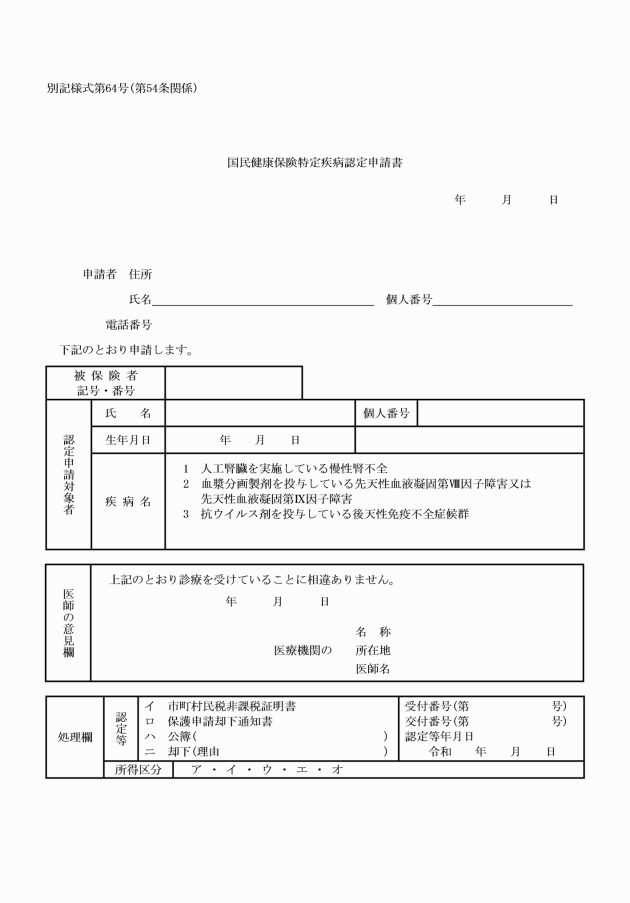

(14) 施行規則第27条の13の規定による特定疾病承認申請書 (様式第64号)

(15) 施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付申請書 (様式第65号)

(16) 施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届書 (様式第66号)

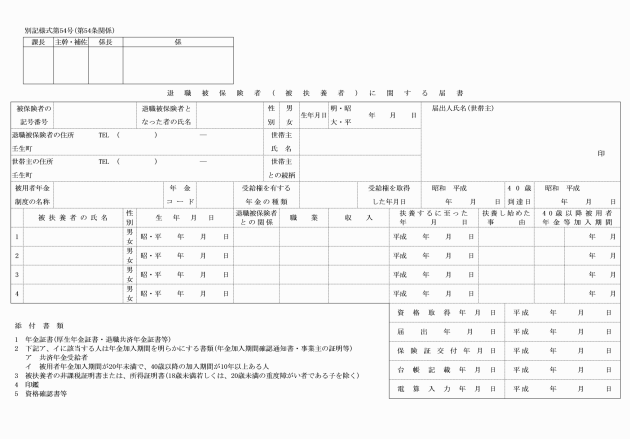

(17) 施行規則附則第3条の規定による退職被保険者に関する届書及び施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書 (様式第54号)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

附則(平成15年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、療養期間が平成15年4月1日以降の特例療養費の支給について適用し、療養期間が平成15年3月31日以前の特例療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第30号)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の壬生町国民健康保険規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の壬生町国民健康保険規則の規定による様式とみなす。

附則(平成20年規則第40号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町国民健康保険規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

附則(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

附則(令和7年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の壬生町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第3条の規定による改正前の壬生町保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の壬生町国民健康保険規則、第5条の規定による改正前の壬生町介護保険規則及び第6条の規定による改正前の壬生町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第37条関係)

様式一覧

名称 | 根拠条文 | |

1 | 国民健康保険被保険者台帳 | |

2 | 被保険者異動日計報告書 | |

3 | 被保険者異動整理簿 | |

4 | 国民健康保険加入者証明書 | |

5 | 国民健康保険加入者証明書交付済通知書 | |

6 | 診療報酬支払台帳 | |

7 | 給付台帳 | |

8 | 一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書 | |

9 | 一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書 | |

10 | 一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿 | |

11 | 一部負担金未納額請求通知書 | |

12 | 一部負担金代位徴収簿 | |

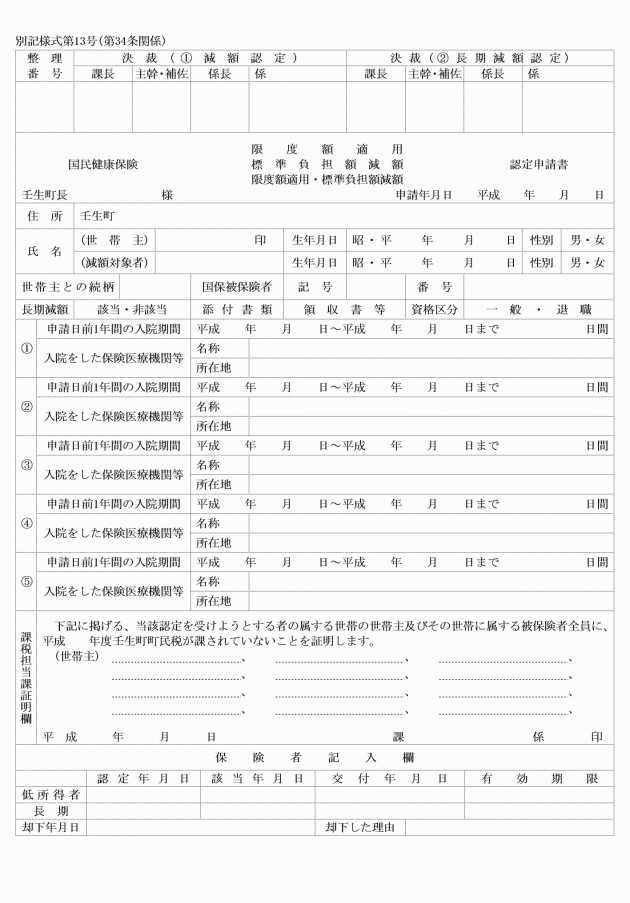

13 | 食事療養標準負担額減額認定申請書 | |

14 | 認定申請却下通知書 | |

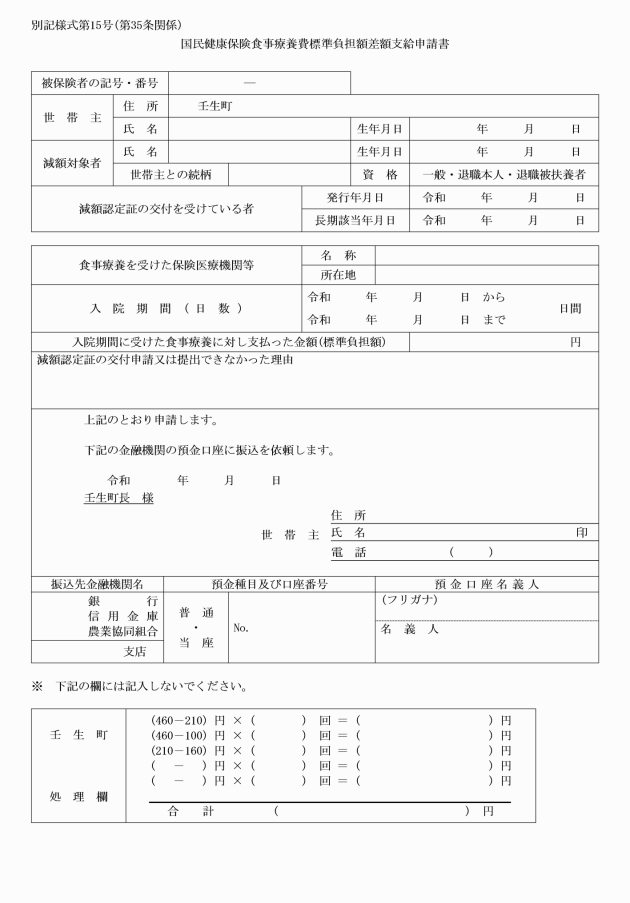

15 | 標準負担額差額支給申請書 | |

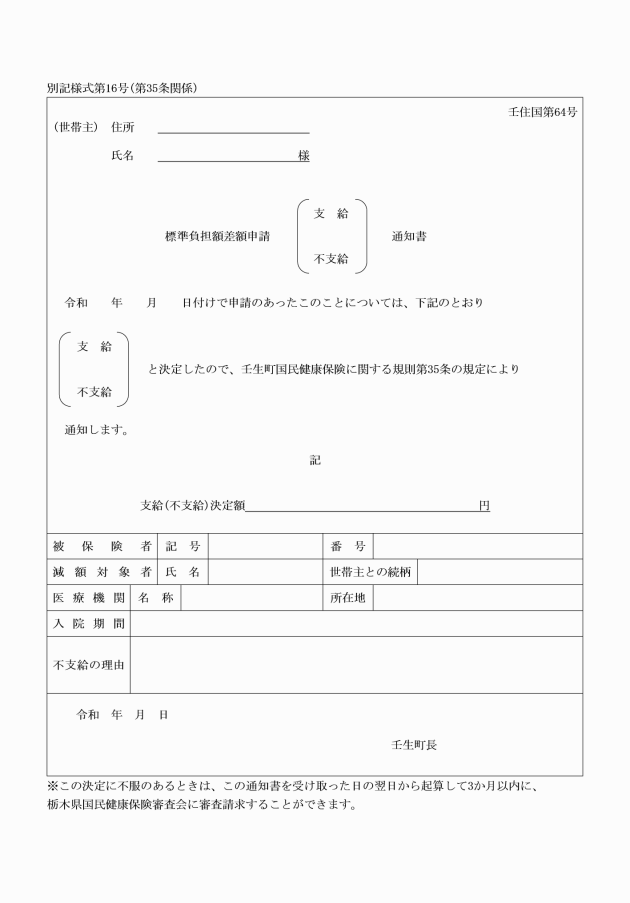

16 | 標準負担額差額支給(不支給)通知書 | |

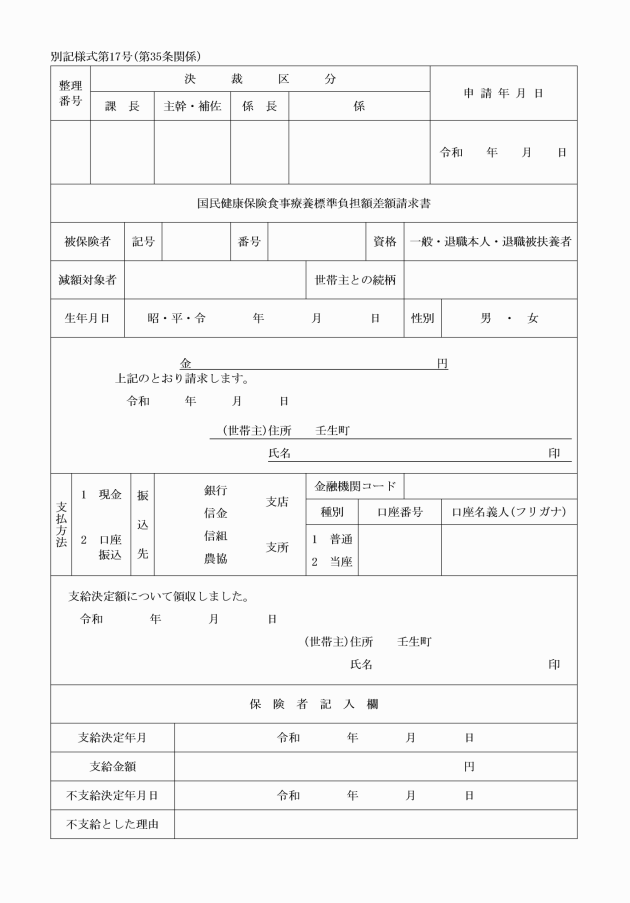

17 | 標準負担額差額請求書 | |

18 | 食事療養標準負担額減額台帳 | |

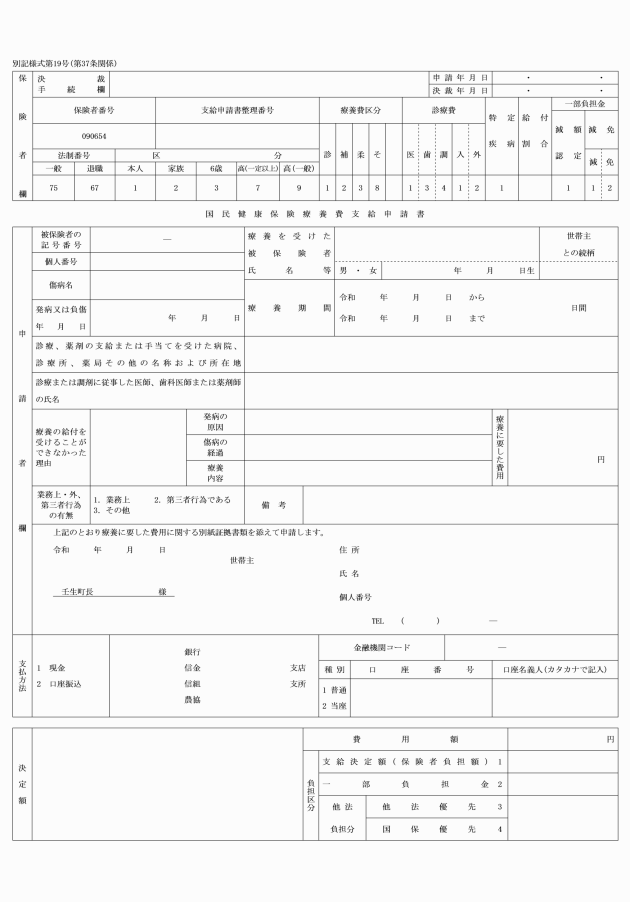

19 | 国民健康保険療養費支給申請書 | |

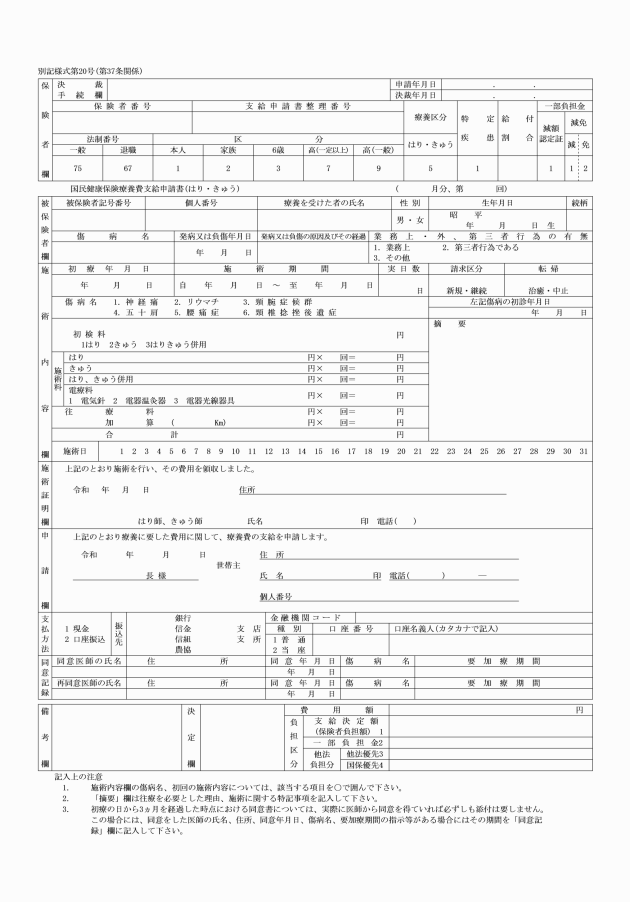

20 | 国民健康保険療養費支給申請書(はり・きゅう) | |

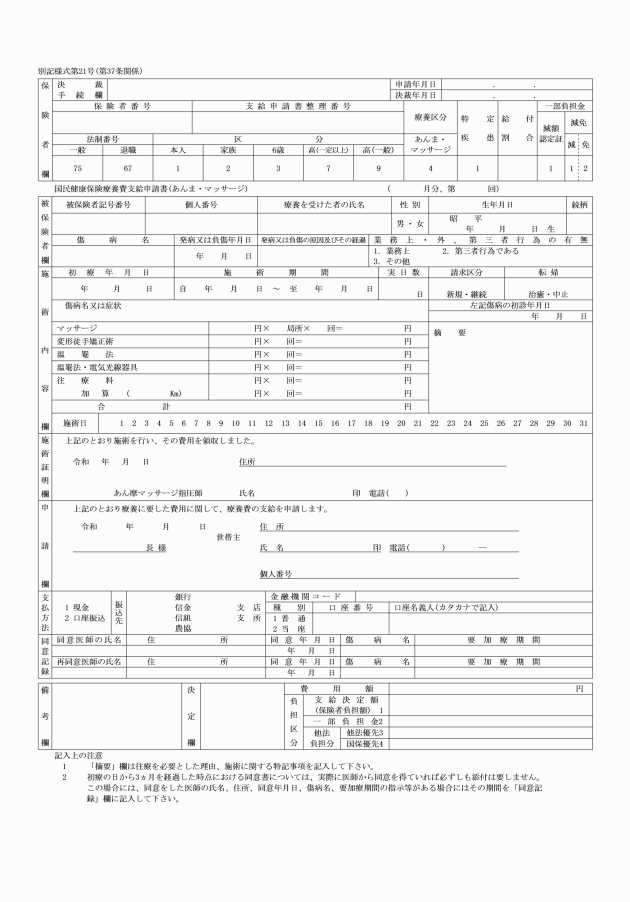

21 | 国民健康保険療養費支給申請書(あんま・マッサージ) | |

22 | 国民健康保険療養費支給申請書(治療材料費) | |

23 | 国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書 | |

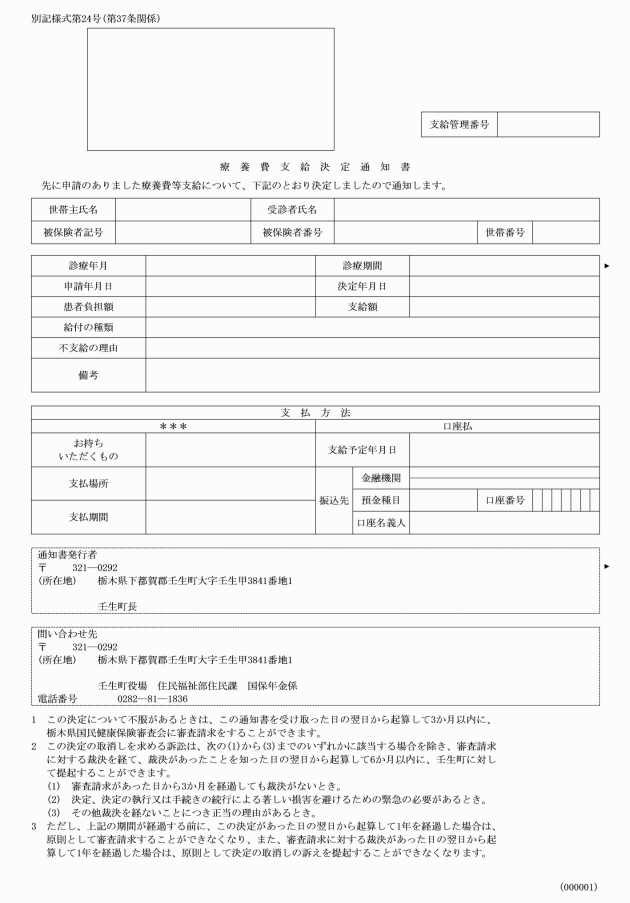

24 | 療養費支給決定通知書 | |

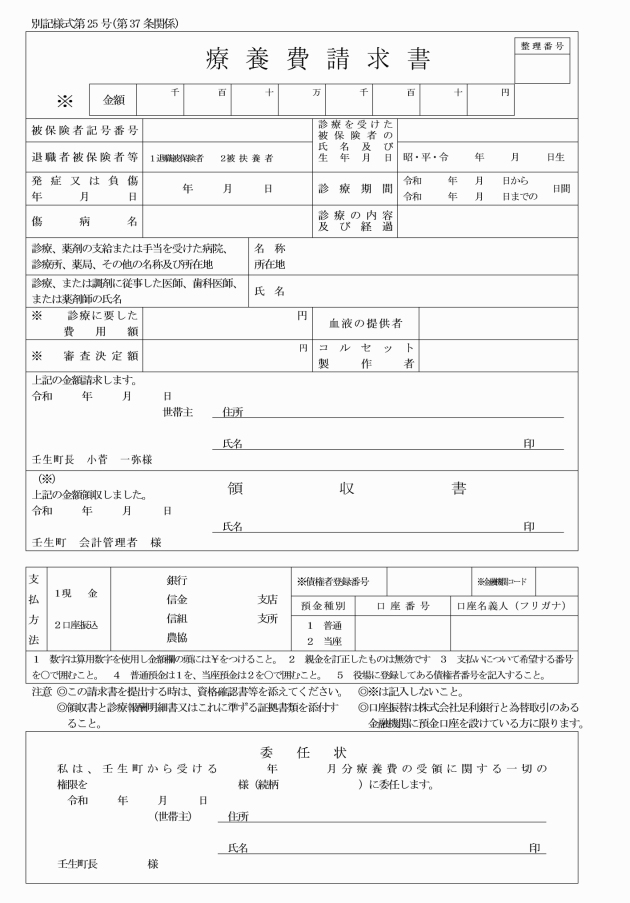

25 | 療養費請求書 | |

26 | 療養費支給台帳 | |

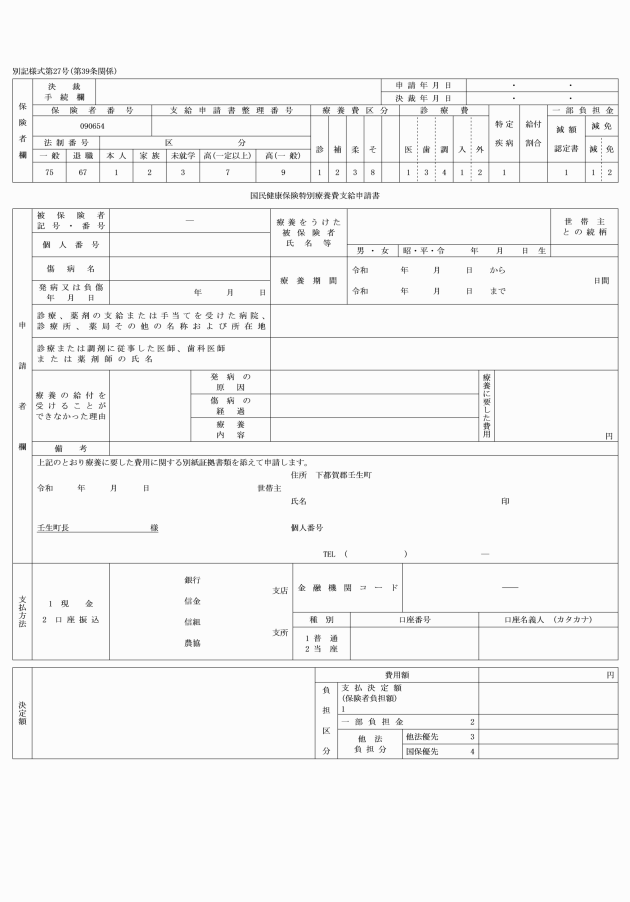

27 | 国民健康保険特別療養費支給申請書 | |

28 | 特別療養費支給決定通知書 | |

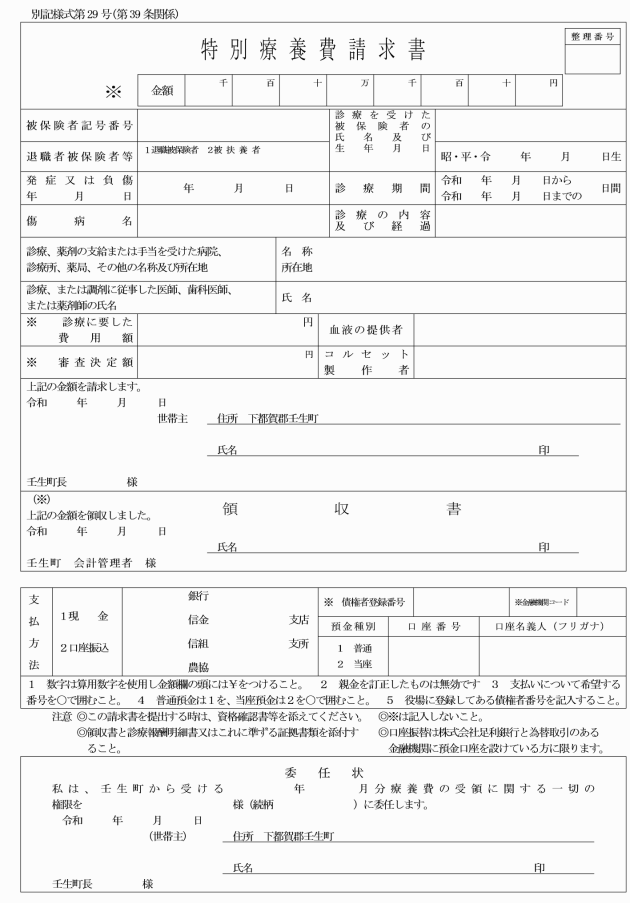

29 | 特別療養費請求書 | |

30 | 特別療養費支給台帳 | |

31 | 国民健康保険移送費支給申請書 | |

32 | 移送費支給決定通知書 | |

33 | 移送費請求書 | |

34 | 移送費支給台帳 | |

35 | 削除 |

|

36 | 削除 |

|

37 | 削除 |

|

38 | 削除 |

|

39 | 国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書 | |

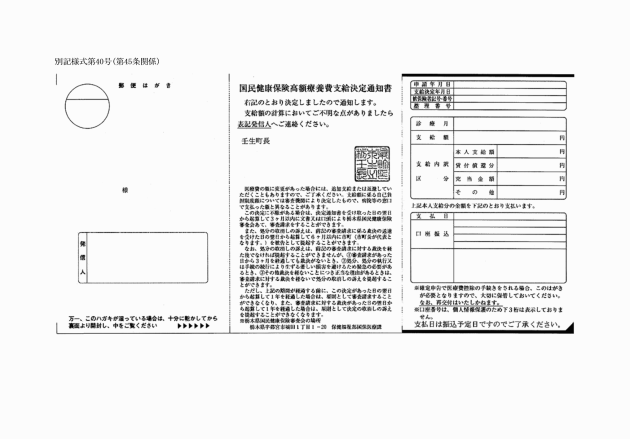

40 | 高額療養費支給決定通知書 | |

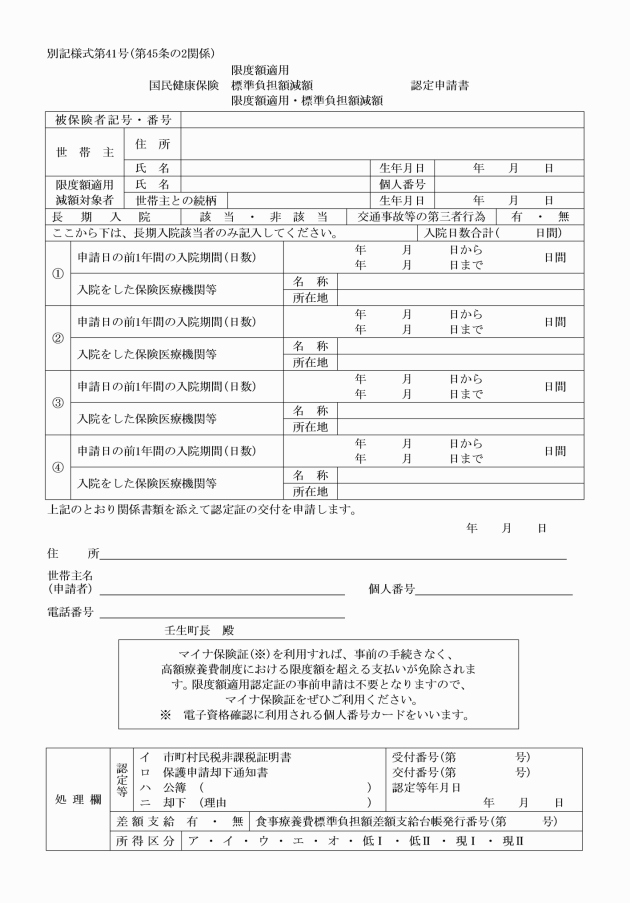

41 | 国民健康保険限度額適用認定申請書 | |

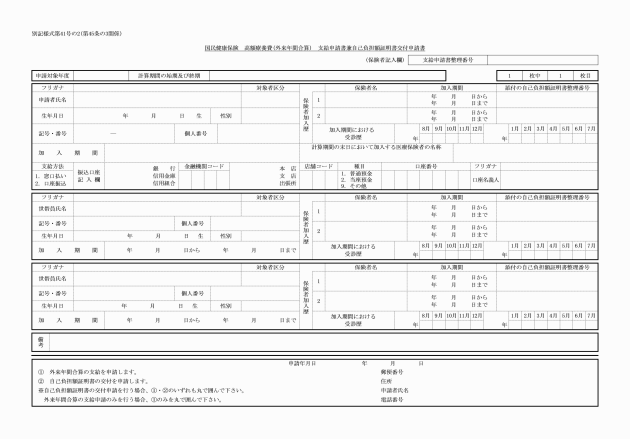

41の2 | 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | |

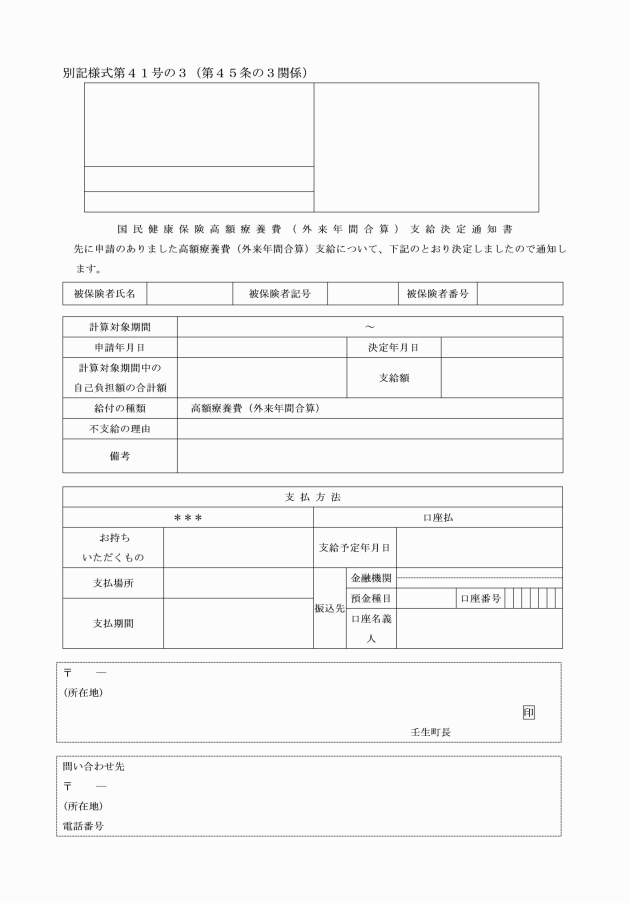

41の3 | 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書 | |

41の4 | 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)請求書 | |

41の5 | 国民健康保険自己負担額証明書 | |

41の6 | 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書 | |

42 | 高額療養費支給台帳 | |

43 | 高額介護合算療養費支給申請書 | |

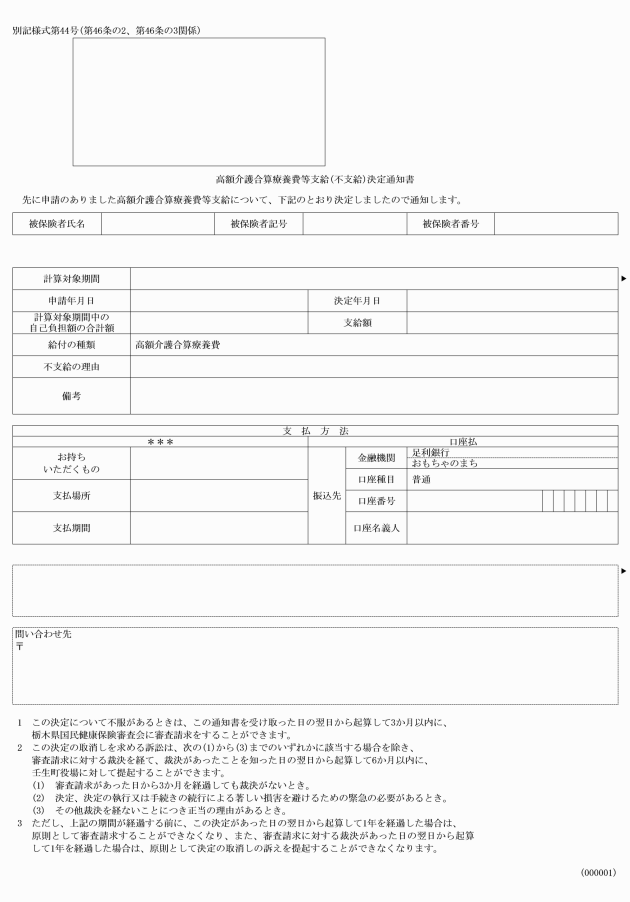

44 | 高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書 | |

45 | 高額介護合算療養費請求書 | |

46 | 高額介護合算療養費支給台帳 | |

47 | 出産育児一時金請求書 | |

48 | 出産育児一時金支給台帳 | |

49 | 葬祭費請求書 | |

50 | 葬祭費支給台帳 | |

51 | 保険給付制限通知書 | |

52 | 賠償金等整理簿 | |

53 | 資格取得の届書 | |

被保険者の氏名変更の届書 | ||

被保険者の世帯変更の届書 | ||

世帯主の住所変更の届書 | ||

世帯主変更の届書 | ||

資格喪失の届書 | ||

54 | 退職被保険者(被扶養者)に関する届書 | |

55 | 修学中の者に関する届書 | |

56 | 病院等に入院又は入所中の者に関する届書 | |

57 | 削除 |

|

58 | 障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書 | |

59 | 特別の事情に関する届書 | |

60 | 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書 | |

61 | 削除 |

|

62 | 資格確認書再交付申請書 | |

63 | 基準収入額適用申請書 | |

64 | 特定疾病承認申請書 | |

65 | 特別療養給付申請書 | |

66 | 第三者の行為による被害の届書 |

別記様式第5号 略

別記様式第7号 略

別記様式第14号 略

別記様式第18号 略

別記様式第22号 略

別記様式第23号 略

別記様式第28号 略

別記様式第32号 略

別記様式第33号 略

別記様式第35号 削除

別記様式第36号 削除

別記様式第37号 削除

別記様式第38号 削除

別記様式第42号 略

別記様式第46号 略

別記様式第55号 略

別記様式第56号 略

別記様式第57号 削除

別記様式第59号 略

別記様式第61号 削除

別記様式第65号 略

別記様式第66号 略