○壬生町下水道条例施行規程

令和2年4月1日

下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町下水道条例(平成25年壬生町条例第9号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第16号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、壬生町水道事業給水条例(昭和51年壬生町条例第12号)に規定する定例点検日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日から月の末日までとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の施行方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施行方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲はモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設けインバートは作らないものとする。

(排水設備の構造基準)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部分においては内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管の土かぶりは、公道内では道路管理者の占用許可条件の深さとし、私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上とすること。ただし、宅地内においてこれにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示により20センチメートル以上とすることができる。

(3) 各ますは、15センチメートル以上の円形とし、底部は、接続する管径に応じ半円径凹路を設けなければならない。ます蓋は、検査掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。

(4) 附帯設備は、次によらなければならない。

ア 塵芥、土砂防止装置

台所、浴室、洗濯場その他固形物を排出する吐口には目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付け、土砂の流入する箇所には土砂溜を設けること。

イ 防臭装置

台所、浴室等の汚水排水箇所には防臭ます又はトラップを取り付け、容易に内部を掃除することができる構造とすること。

ウ 通風装置

防臭弁又はトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、外気流通の装置をしなければならない。

エ 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

オ 水洗便所の附帯装置

大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。また、小便器には適当な洗浄装置を設けなければならない。

(5) 接続管の内径は、次によらなければならない。

ア 大便器接続管 100ミリメートル以上

イ 小便器、洗面器及び手洗器接続管 50ミリメートル以上

ウ 浴槽(家庭用)及び炊事場接続管 75ミリメートル以上

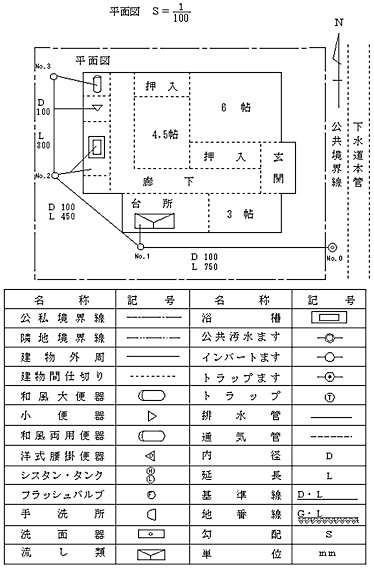

(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

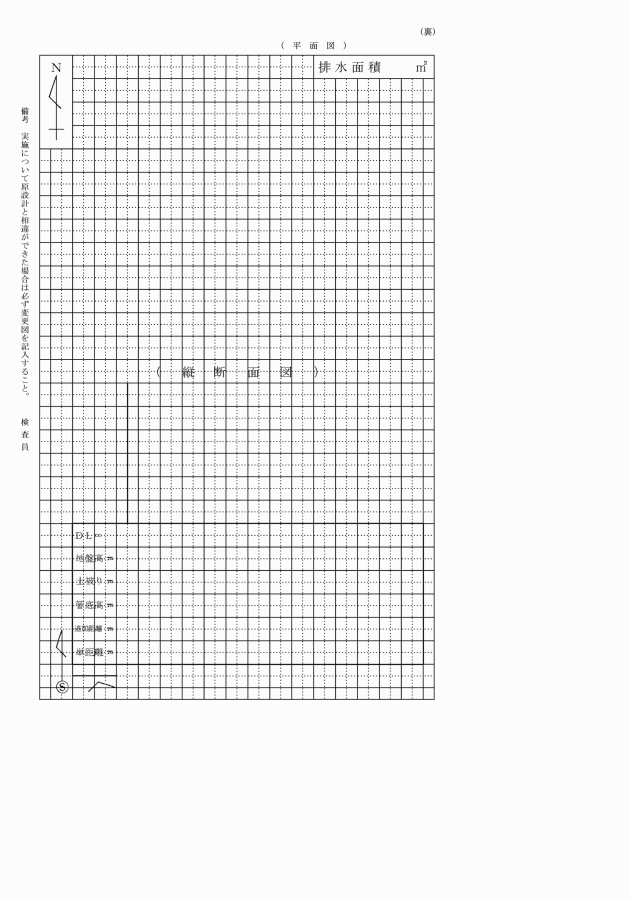

(2) 平面図縮尺は、300分の1程度とし次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については、1,200分の1まで縮尺することができる。

ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

イ 施行地内にある建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

ウ 排水管渠の位置、内径及び延長

エ ます及びマンホールの位置

オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置

カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

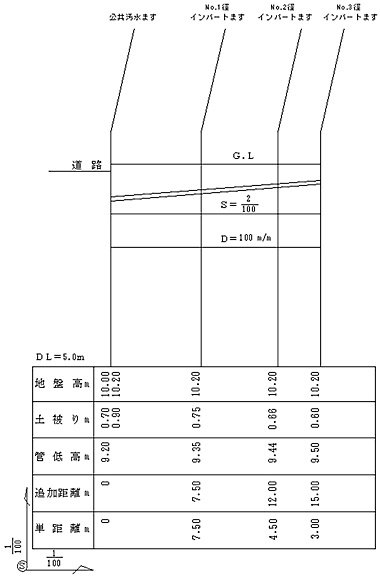

(3) 縦断面図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

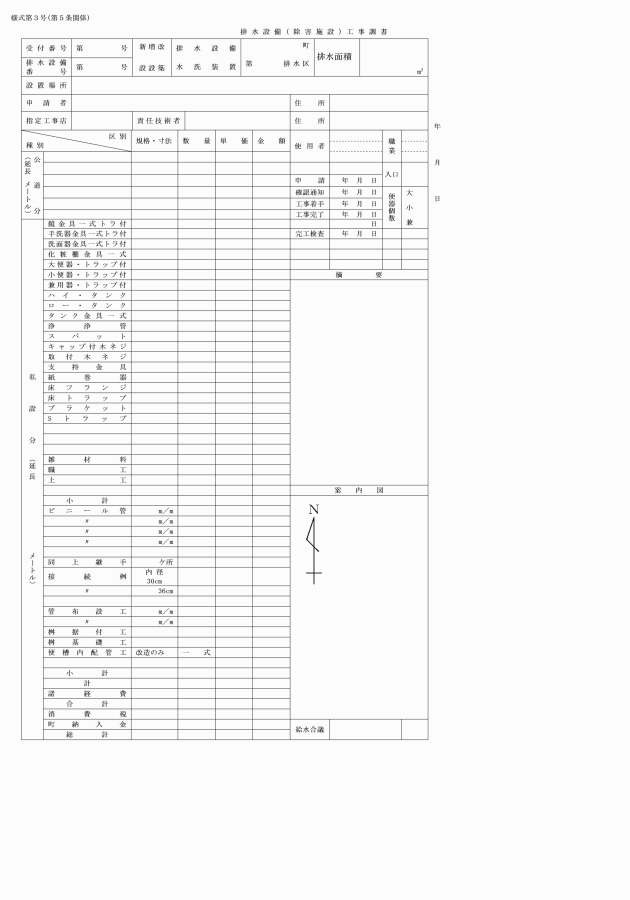

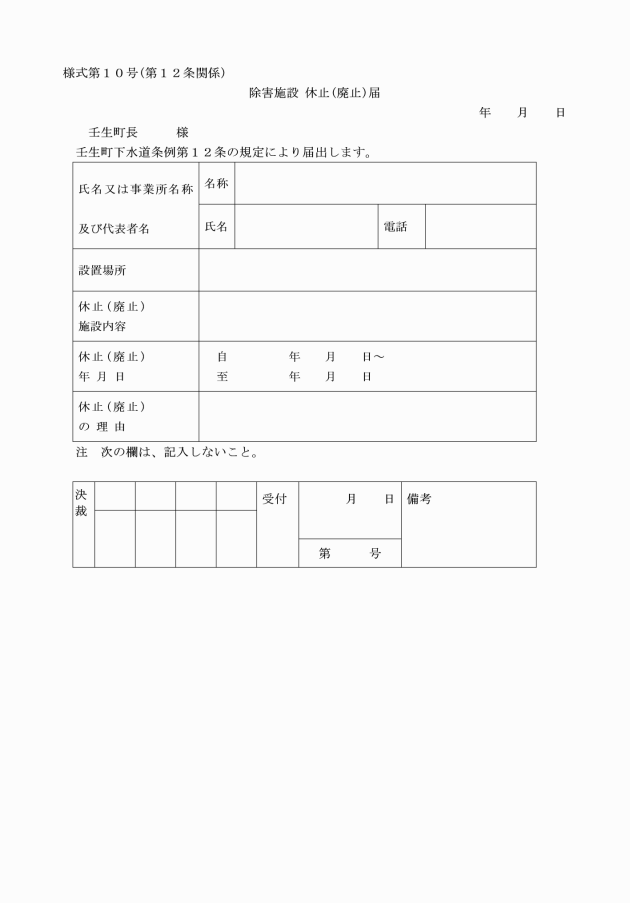

4 除害施設新設(増設、改築)計画確認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 生産工程図(生産工程ごとに使用原材料の量、使用薬品量、使用水量及び用水源の種類を表示すること。)

(3) 排水系統図(生産工程ごとに排水の経路を明示し、排水の量及び種類を表示すること。)

(4) 除害施設計画書(処理方法、工程図、土木、機械工事設計図並びに発生汚泥等の処理及び処分の方法を表示すること。)

(5) その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項を表示した書類

2 前項の計画確認書を交付した日から3箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備工事店)

第7条 条例第6条に規定する責任技術者が専属する排水設備工事店は、壬生町下水道排水設備指定工事店規程(令和2年壬生町下水道事業管理規程第10号)第2条第2号の規定による指定工事店とする。

(工事の着手届等)

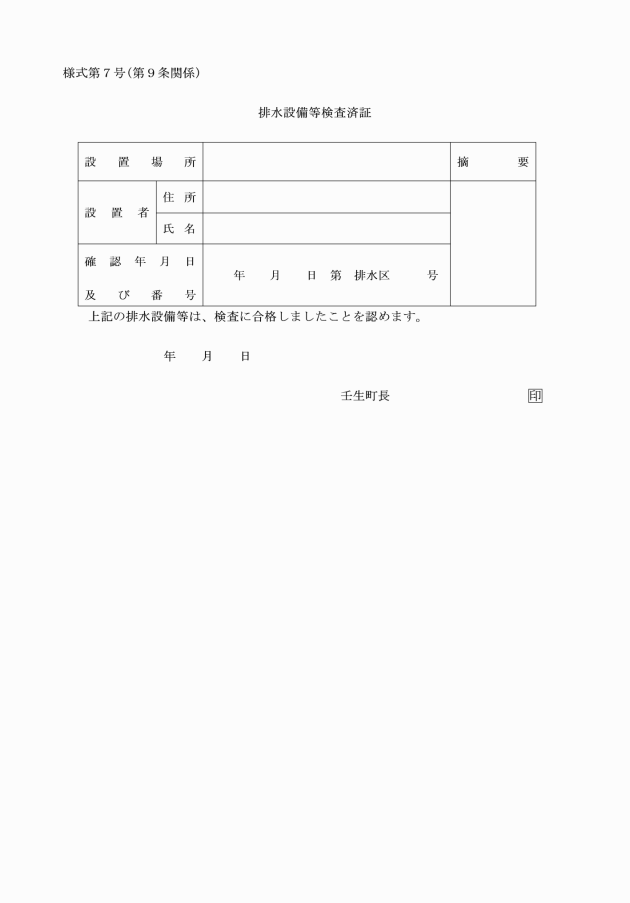

第8条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、排水設備等工事着手届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付した排水設備番号標は、門戸に掲示しなければならない。

(水質管理責任者の業務)

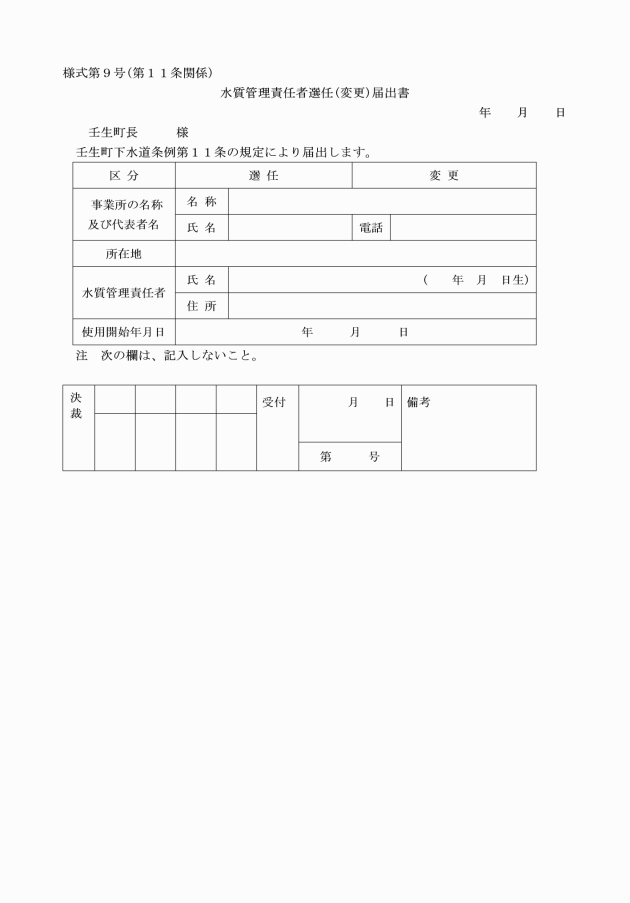

第10条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(汚水量等の申告)

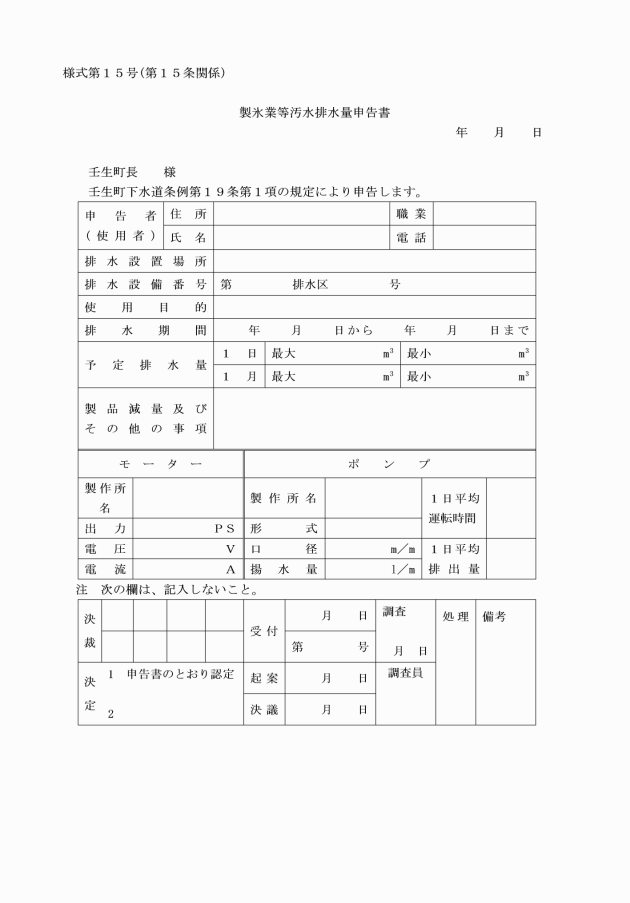

第15条 条例第19条の規定による「その他の営業」とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。

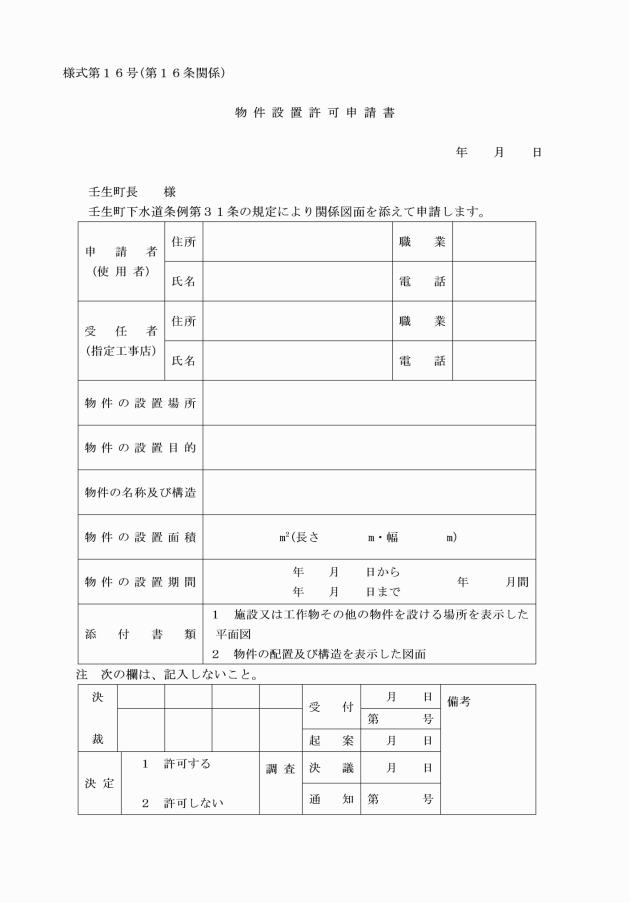

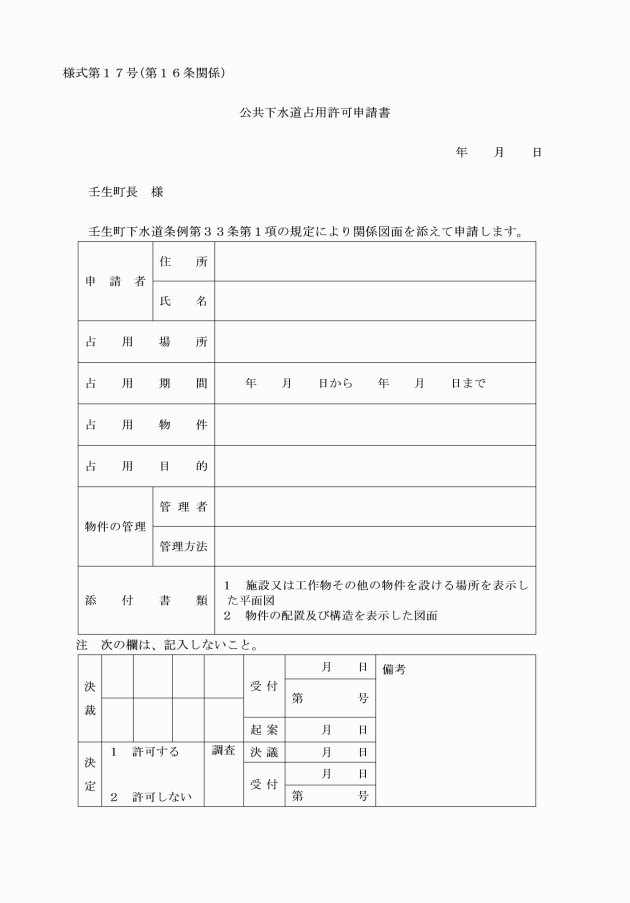

2 前項の申請について許可したときは、管理者は公共下水道物件設置(占用)、(変更)許可書を交付するものとする。

(取付管の費用の負担)

第17条 条例第36条の規定による新設等に要した費用は、管理者の納入の通知により使用者が納付しなければならない。

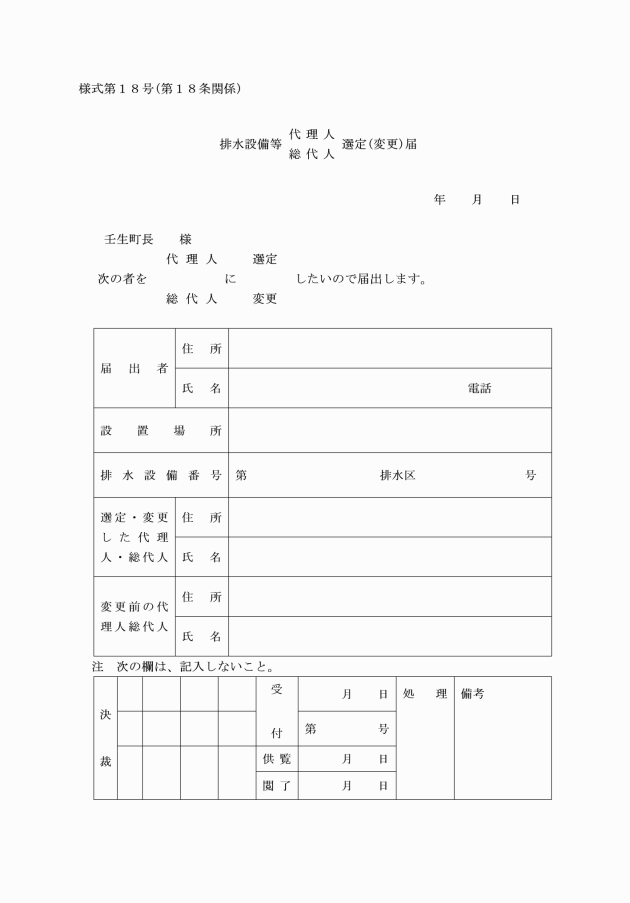

2 代理人又は総代人に変更を生じたときの届出は、前項の規定を準用する。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年下水管規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

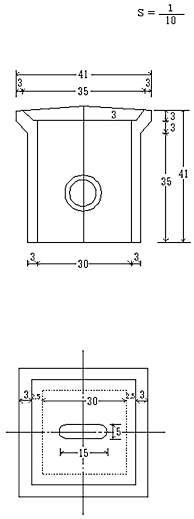

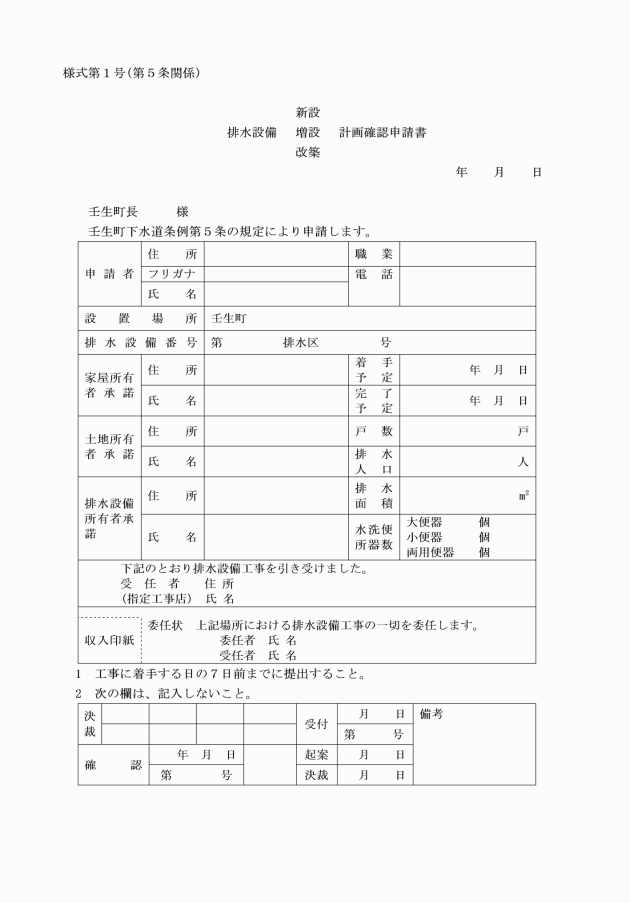

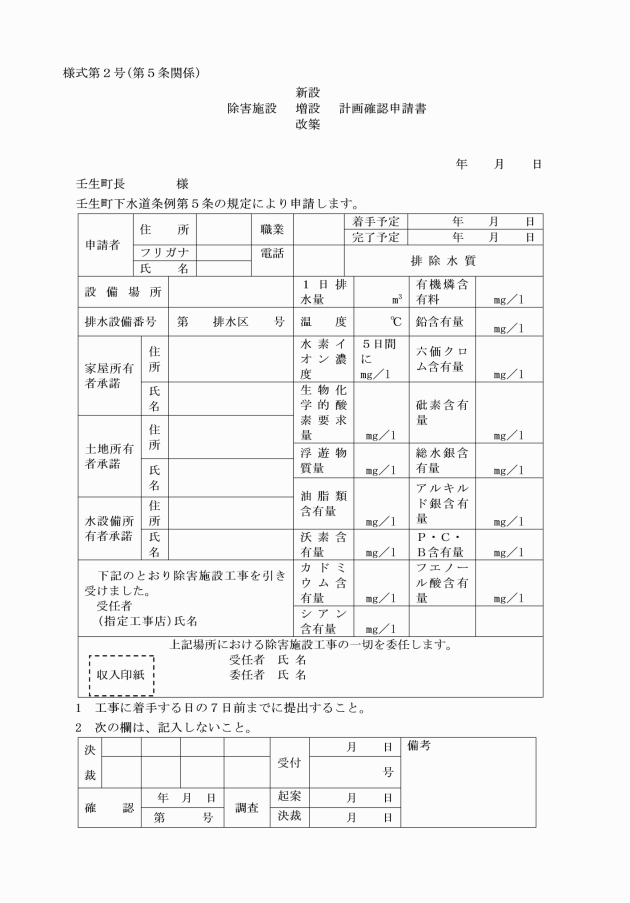

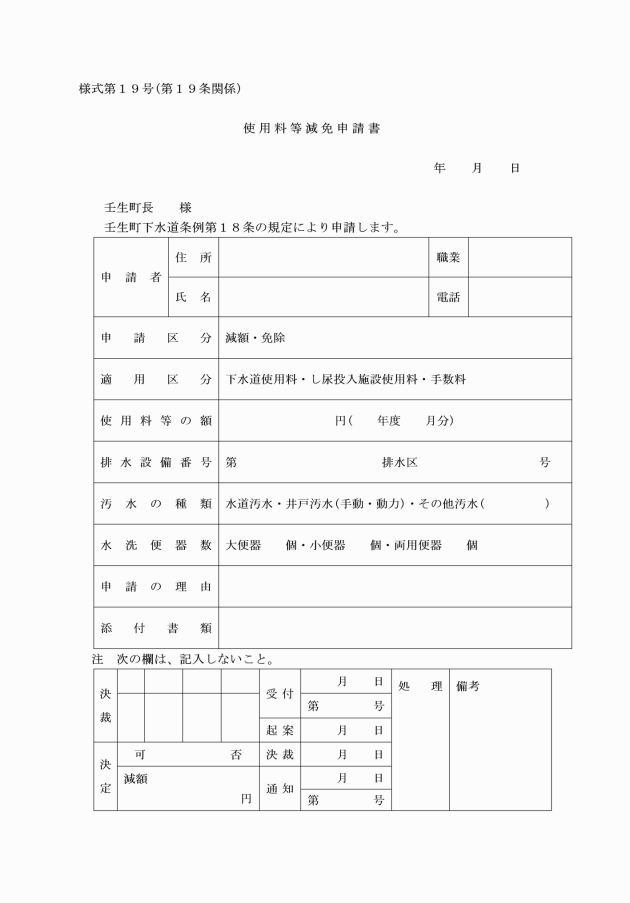

別記第1号図(第5条関係)

別記第2号図(第5条関係)

別記第3号図(第5条関係)

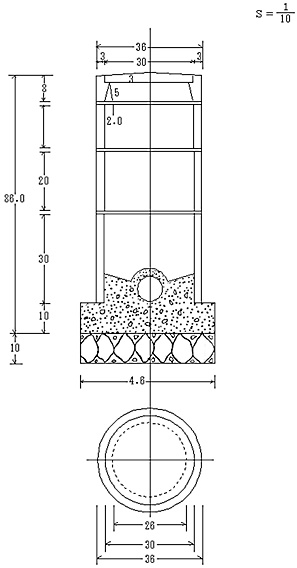

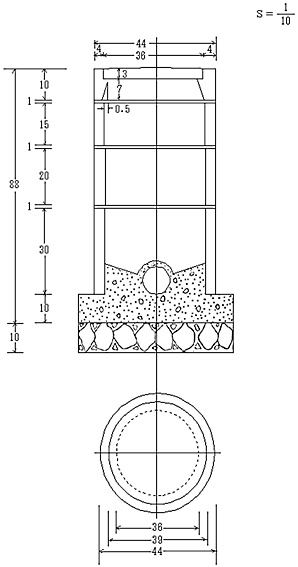

1号接続ます標準図(円形)

別記第4号図(第5条関係)

2号接続ます標準図

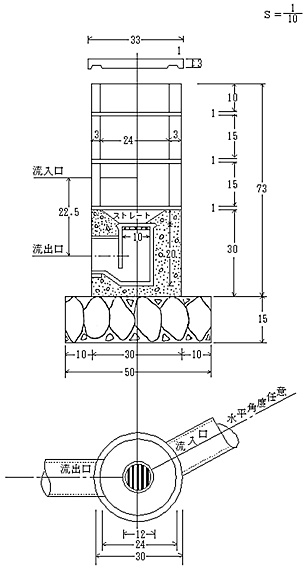

別記第5号図(第5条関係)

トラップ付汚水ます標準図

別記第6号図(第5条関係)

家庭用雨水ます標準図