●壬生町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年壬生町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人と配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めたときは1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 1戸の床面積の合計が、30平方メートル以上125平方メートル以下で昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

イ 1戸の床面積の合計が、30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその家族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付対象住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときはこの限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下

ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下

ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内(据置期間を含む。)

イ 50万円以上100万円未満 12年以内(据置期間を含む。)

ウ 100万円以上200万円未満 15年以内(据置期間を含む。)

エ 200万円以上300万円未満 18年以内(据置期間を含む。)

オ 300万円以上 25年以内。ただし、第2条第2号イに掲げる住宅にあっては20年以内(据置期間を含む。)

(2) 住宅改修資金

ア 4万円以上30万円未満 6年以内(据置期間を含む。)

イ 30万円以上60万円未満 9年以内(据置期間を含む。)

ウ 60万円以上100万円未満 12年以内(据置期間を含む。)

エ 100万円以上 15年以内(据置期間を含む。)

(3) 宅地取得資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内(据置期間を含む。)

イ 50万円以上100万円未満 12年以内(据置期間を含む。)

ウ 100万円以上150万円未満 15年以内(据置期間を含む。)

エ 150万円以上200万円未満 18年以内(据置期間を含む。)

オ 200万円以上 25年以内(据置期間を含む。)

(償還方法)

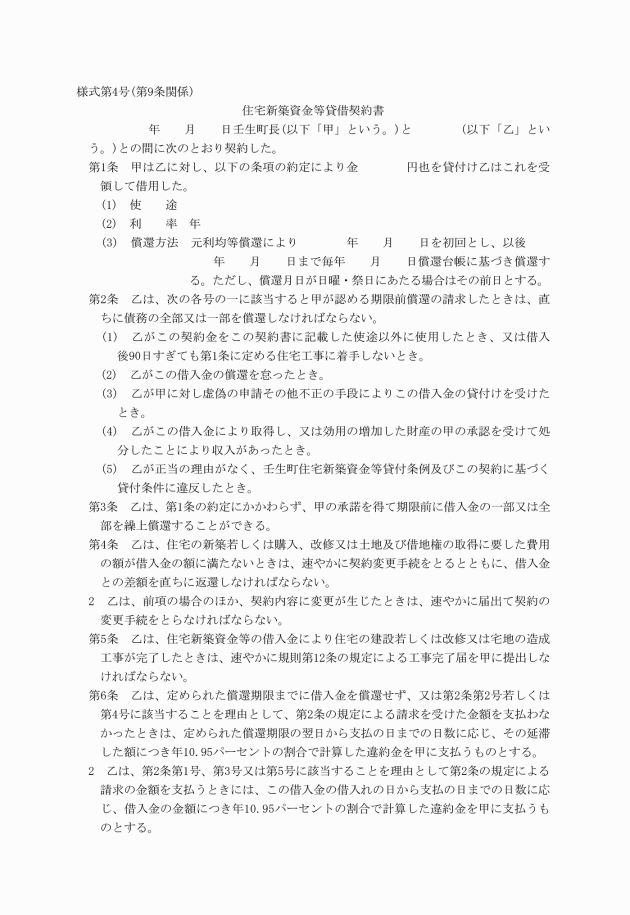

第5条 条例第7条に規定する償還方法の元利均等割賦償還は、月賦償還、半年賦償還又は年賦償還とする。

(1) 住宅新築資金

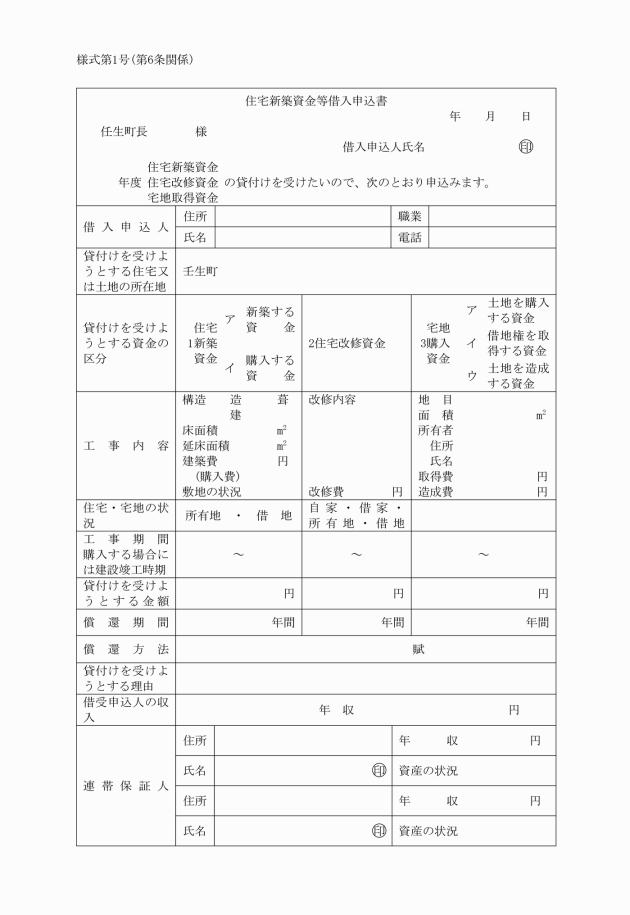

ア 借入申込者の世帯全員の住民票の写し及び連帯保証人の住民票の写し

イ 借入申込者の収入を証する書類

ウ 連帯保証人の収入を証する書類

エ 貸付対象住宅の新築工事に係る設計図書(見積書、各階平面図、敷地平面図、附近見取図)

オ その他町長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての正当な権限を有することを証する書類

ウ 貸付対象住宅の改修工事に係る設計図書(見積書、改修箇所を図示した平面図、附近見取図)

(3) 宅地取得資金

イ 貸付対象土地の図面(公図写)及び附近見取図

(連帯保証人)

第8条 条例第3条に規定する連帯保証人は、2人とし、町内に居住している者で、確実な保証能力を有すると認められる者とする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、1人を町外に居住する者をもって充てることができる。

2 前項の連帯保証人を変更しようとするときは、町長に届け出て承認を得なければならない。

3 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の保証人となることはできない。

2 町長は、前項の規定に基づいて契約を締結する場合、貸付金の償還について、設定する抵当権貸付対象となる住宅に係る火災保険及び火災保険について設定される質権に関する事項等を貸付条件として付するものとする。

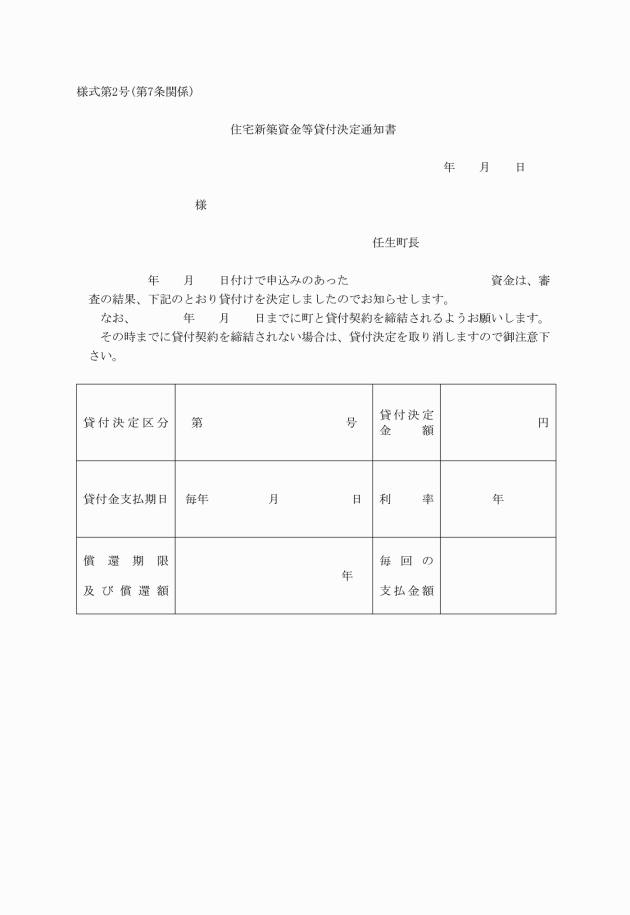

3 町長は、借受人が貸付決定のあった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(貸付金の貸付時期)

第10条 貸付金の貸付時期は、次の各号に掲げるところによるものとする。

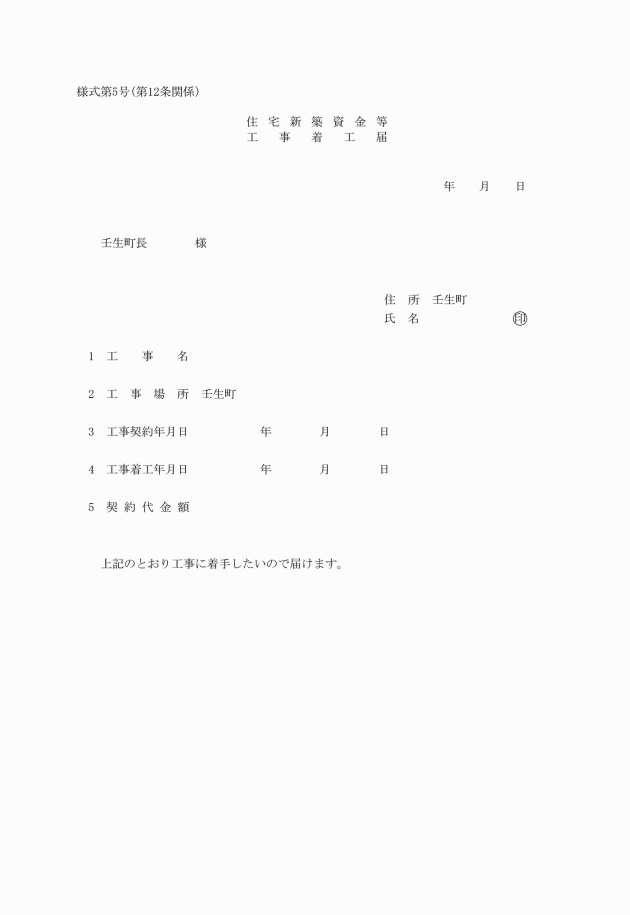

(1) 住宅新築資金にあっては、借受人が住宅新築工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容審査及び現場調査等により当該工事の履行が確実であると認めたとき。

(2) 住宅改修資金にあっては、借受人が改修工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容審査及び現場調査等により当該工事の履行が確実であると認めたとき。

(3) 宅地取得資金にあっては、借受人が購入する宅地の売買契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容審査及び所有権移転登記手続等当該契約の履行が確実であると認めたとき。

(契約の変更等)

第11条 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに契約変更手続をとるとともに既に貸付金を借受けている場合は貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに町長に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により契約内容に変更が生じたときは、速やかに届け出て契約変更手続をしなければならない。

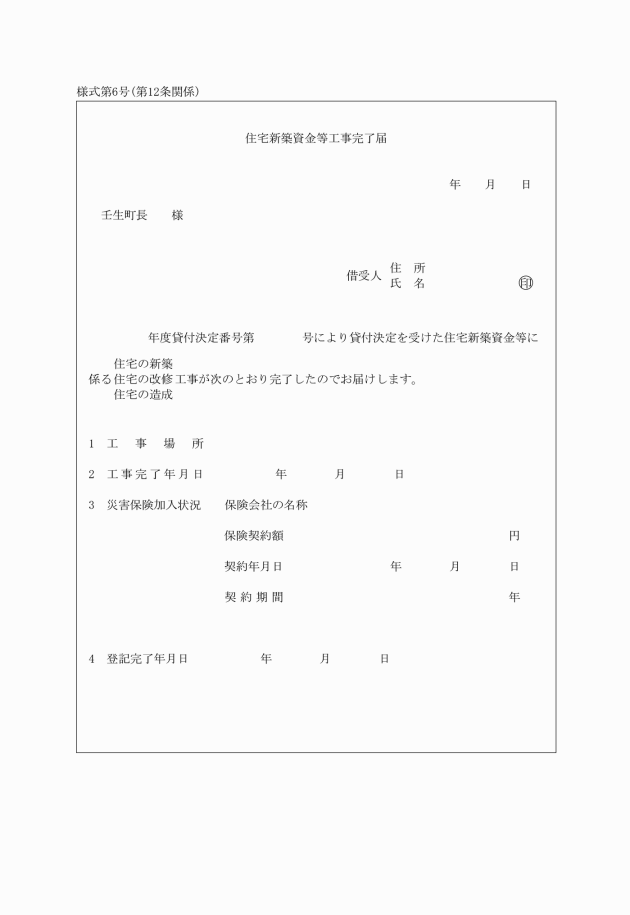

(火災保険の加入)

第13条 借受人は、貸付対象住宅の建築若しくは購入又は改修が完了し、前条の規定による工事完了検査を受ける日までに、貸付対象住宅を目的物とした火災保険に加入しなければならない。

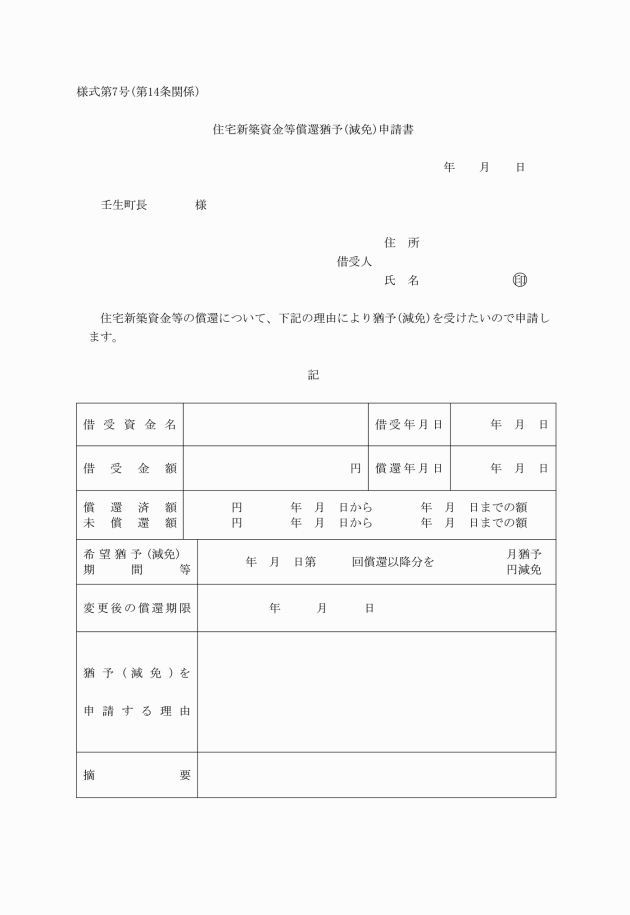

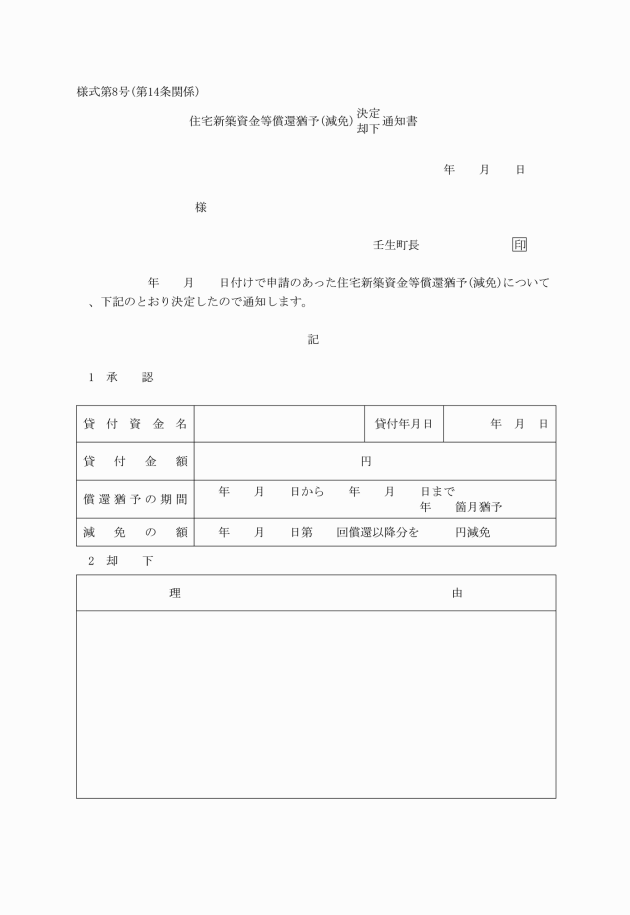

(償還及び償還の猶予又は減免)

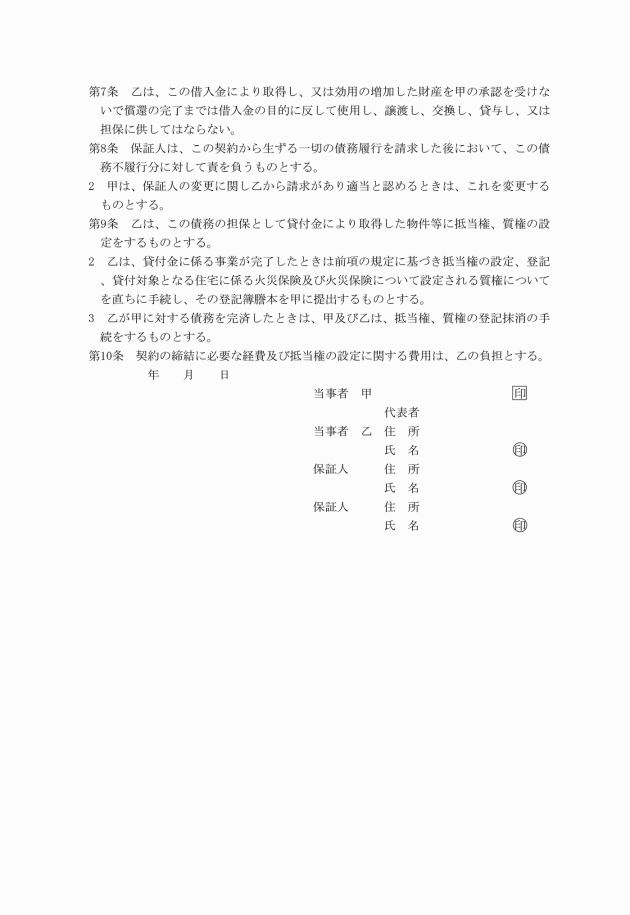

第14条 借受人は、住宅新築資金等貸付契約書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国の住宅新築資金等貸付制度要綱(昭和49年9月1日建設省住整第69号)及び住宅新築資金等貸付要領(昭和49年9月1日建設省住整第70号の2)によるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

附則(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第43号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○壬生町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月14日

規則第10号

壬生町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年壬生町規則第18号)は、廃止する。

附則

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現にこの規則による廃止前の壬生町住宅新築資金等貸付条例施行規則第3条の規定による貸付金の残高に対する同規則第4条及び第5条の規定による償還については、なお従前の例による。