○壬生町水道事業給水条例施行規程

昭和51年4月1日

水管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町水道事業給水条例(昭和51年壬生町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の用途別)

第3条 条例第5条に定める給水装置の用途別分類は、次によるものとする。

(2) 団体用とは、官公署、学校等の団体に使用するもの

(3) 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場の用に供するもの

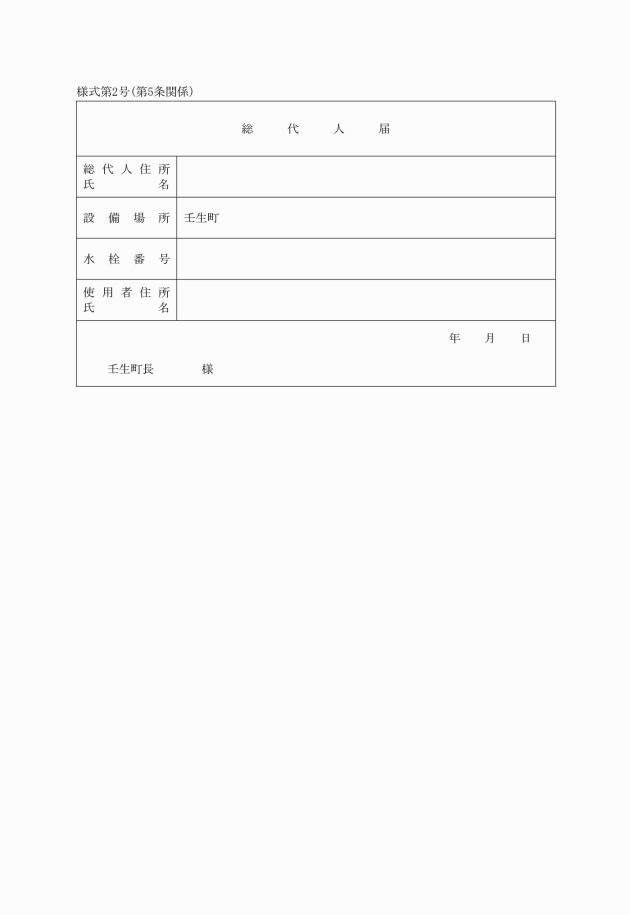

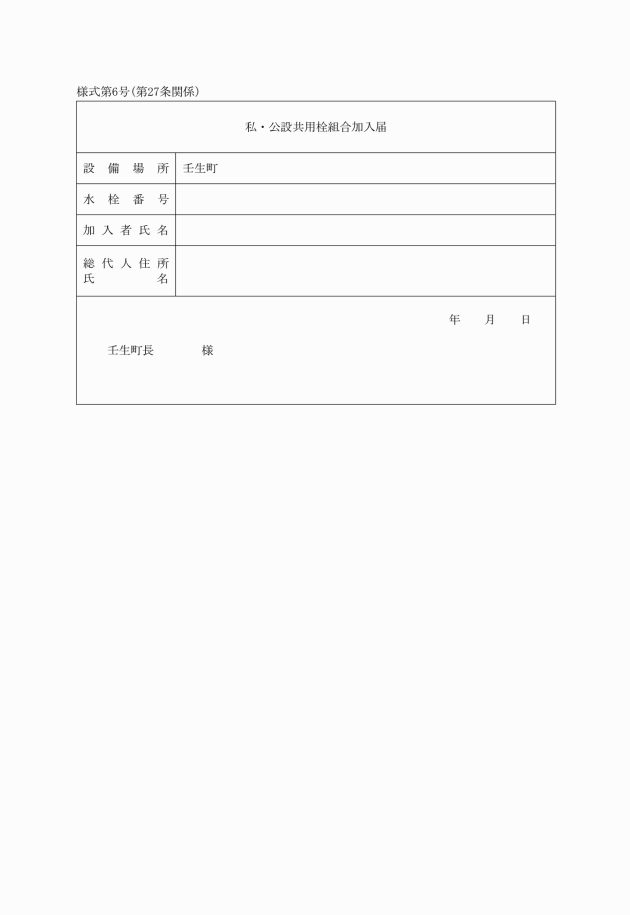

2 次の各号の一に該当する者は、総代人となることはできない。

(1) 未成年者

(2) 水道料金納入について管理者が不適当と認めた者

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第6条 給水装置は給水管、分水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等その他、町が定める基準を以って構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときはその一部を設けないことができる。

(給水装置工事の施工)

第7条 給水装置は水圧、土圧、その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計及び施工をしなければならない。

2 給水装置には、凍結破壊、浸蝕等を防止するため適切な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置は、井水、川水、その他の供給管と直結してはならない。

5 給水装置には、必要に応じて給水管への汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

(配水管より取出す給水管の基準)

第8条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して管理者が別に定める。

(分水栓、止水栓、鋳鉄直管等の使用基準)

第9条 分水栓、止水栓、制水弁、異形管、鋳鉄直管の取付け使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(受水槽の設置)

第10条 一時に多量の水を使用する箇所、その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。その容量、構造、器具等については管理者が別に定める基準によること。

(工事材料)

第11条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。ただし、規格規定のないものについて管理者がやむを得ないと認めた場合は、使用することができる。

2 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から第1止水栓までの給水管及びメーター周りの給水管については、次の各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル未満の給水管 水道用ポリエチレン2層管

(2) 口径が50ミリメートル以上の給水管 配水用ポリエチレン管、ダクタイル鋳鉄管

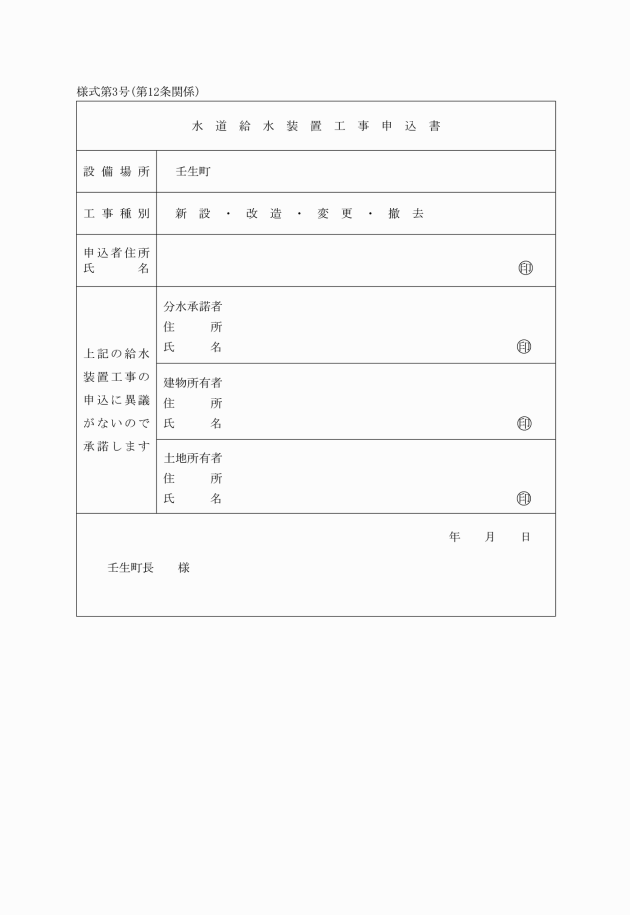

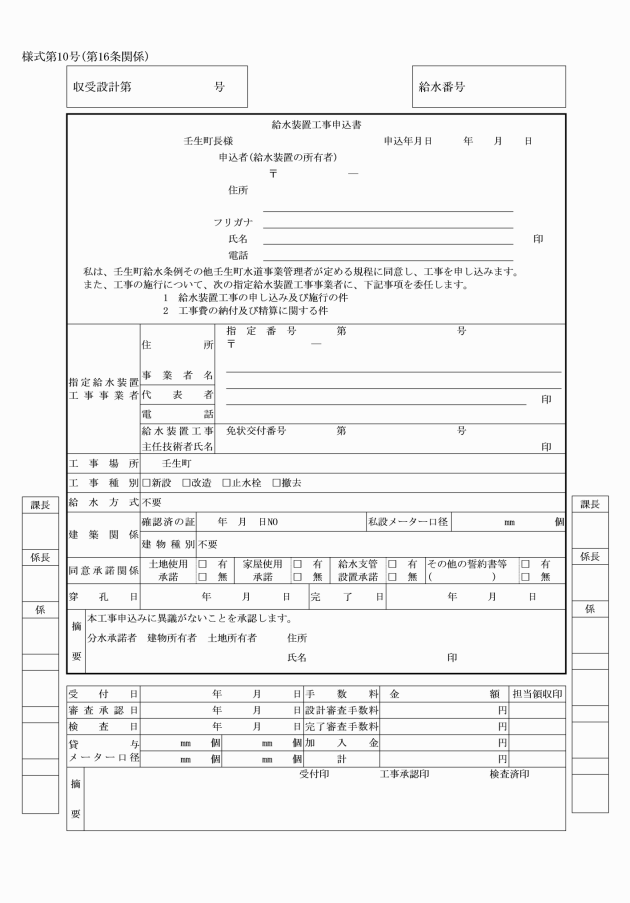

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水装置の所有者の分水同意書

(2) 他人の所有地又は建物に給水装置を設置するときは、当該土地又は建物の所有者の使用同意書

(3) 前2号に定めるほか、特別の理由があるときは、申込者の誓約書の提出を求めることができる。

第14条 削除

(工事の設計)

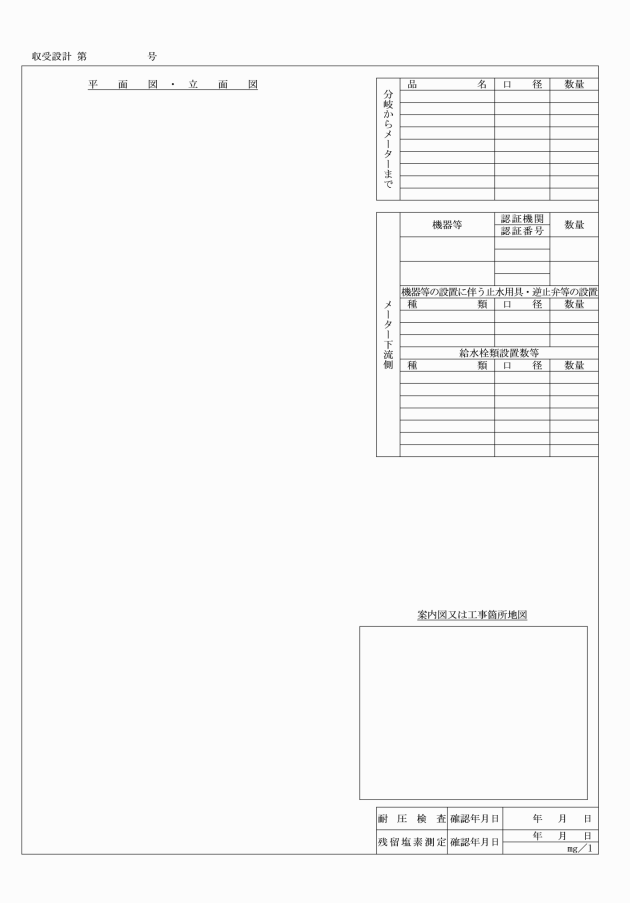

第15条 条例第12条に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては受水槽以下の設計図を提出するものとし、構造、容量等は管理者が別に定めるところとする。

(工事の取消し及び変更)

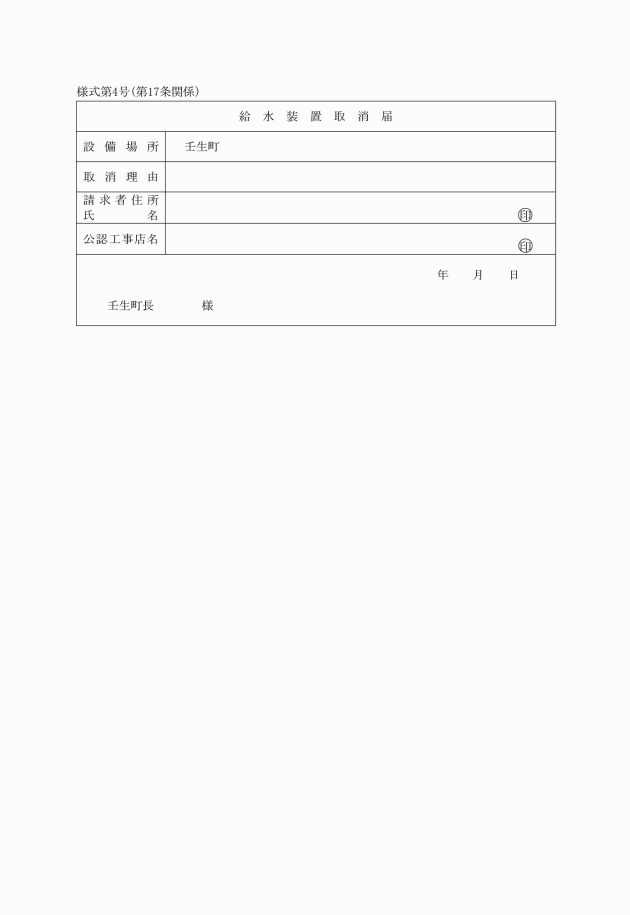

第17条 工事申込者が工事の取消し又は変更をしようとするときは、給水装置取消届(様式第4号)により直ちに管理者に届け出なければならない。

2 工事申込者が条例第11条の申込みにより工事の概算額予納通知書を発行した日から30日以内に工費の予納額を前納しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、官公署、官公立学校、官公立病院等の場合は、この限りでない。

第18条から第20条まで 削除

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に材料単価格を乗じて得た額とする。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は人夫の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費、算出歩掛、配管工及び人夫の賃金の額については、管理者が別に定める。

(3) 道路復旧費は、道路の種別により管理者が別に定める。

(4) 工事監督費は、現場監督料とする。

(5) 間接経費は、損料及び事務費とし、材料費と労力費の合計額に、管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、指定給水装置工事事業者が施工する場合は、適用しない。

第22条 削除

(給水装置の道路分についての取扱い)

第23条 条例第19条第2項の給水装置のうち公道及びこれに準ずる道路分の管理(分水栓より止水栓まで)及びこれに関連する一切の行為は、管理者が行うことができる。ただし、所有者の都合によりこの給水装置が不要となったときは、所有者の負担で分水栓止めをしなければならない。

2 前項の給水装置のうち道路を縦断する場合は、負担の有無にかかわらず、工事完了後、町の所有とし、管理及びこれに関連する一切の行為は、管理者が行うことができる。

(給水装置の修繕)

第24条 条例第20条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 指定給水装置工事事業者が施工した工事で完成後1年以内に給水装置が故障したときは、指定給水装置工事事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(メーターの設置基準)

第25条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準によりがたいときは、そのつど管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

(3) 私設消火栓のみの給水装置には、設置しないことができる。

2 メーターの設置場所には、その点検を妨害するような物件を置き、又は工作物等を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、町は保管者に原状に回復させるものとする。ただし、保管者が履行しないときは町が施行しその費用を保管者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

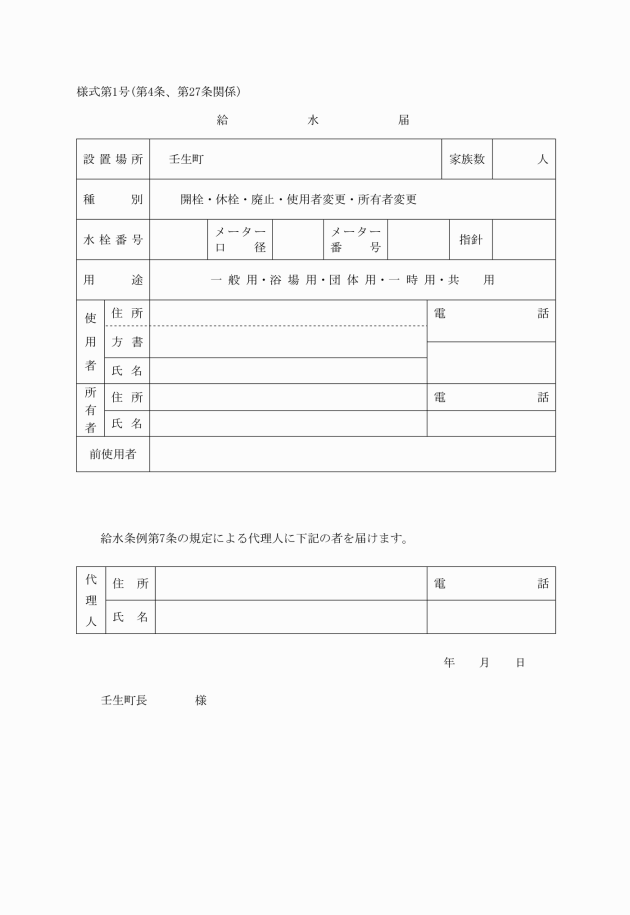

(1) 給水装置の所有権に変更があったときは、給水届(様式第1号)により新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者

(2) 給水装置の使用を開始又は中止、休止しようとするときは、給水届(様式第1号)により使用者又は代理人

(3) 使用者に変更があったときは、給水届(様式第1号)により新使用者

(4) 所有者の住所に変更があったときは、給水届(様式第1号)により所有者

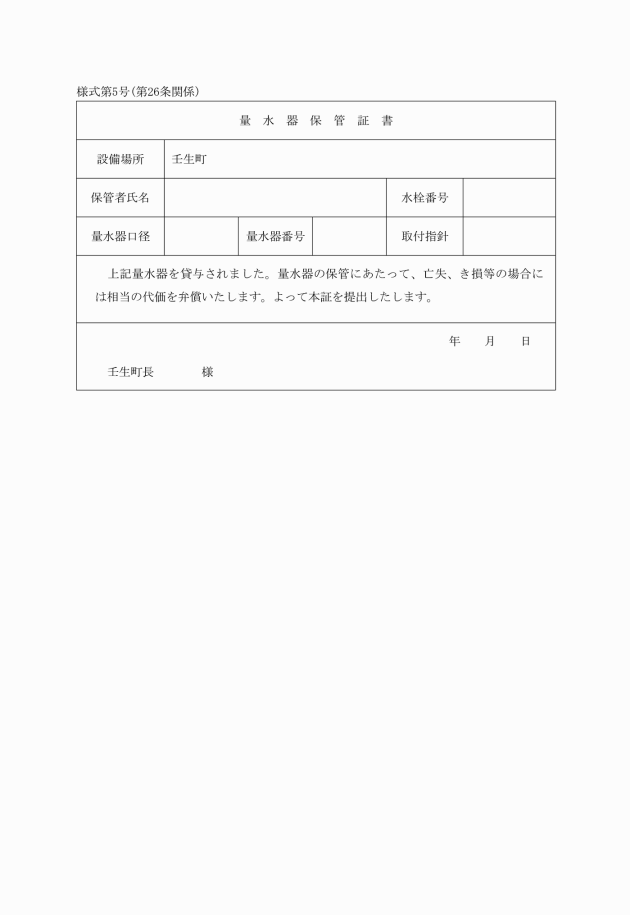

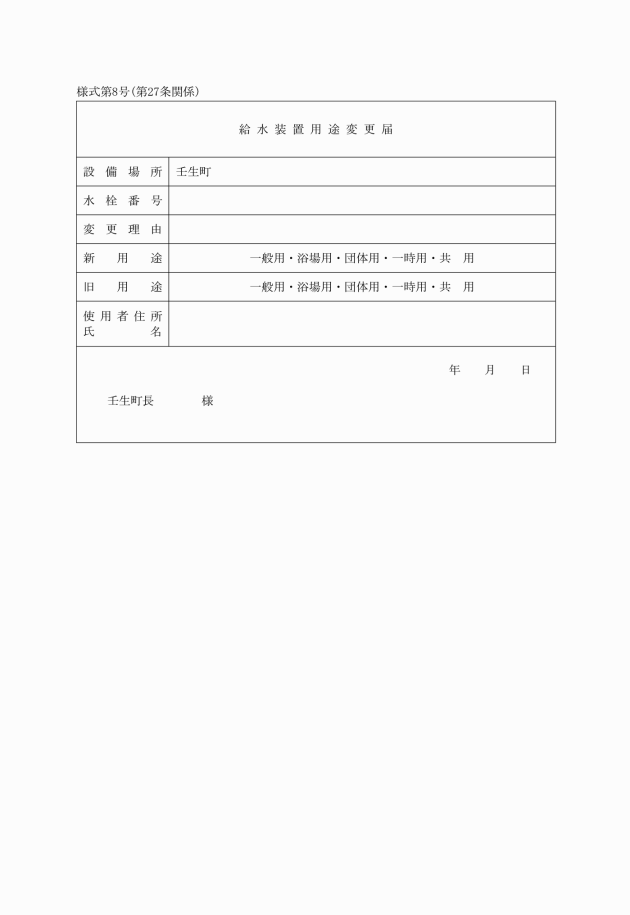

(6) 給水装置の用途別に変更があるときは、給水装置用途変更届(様式第8号)により使用者又は総代人

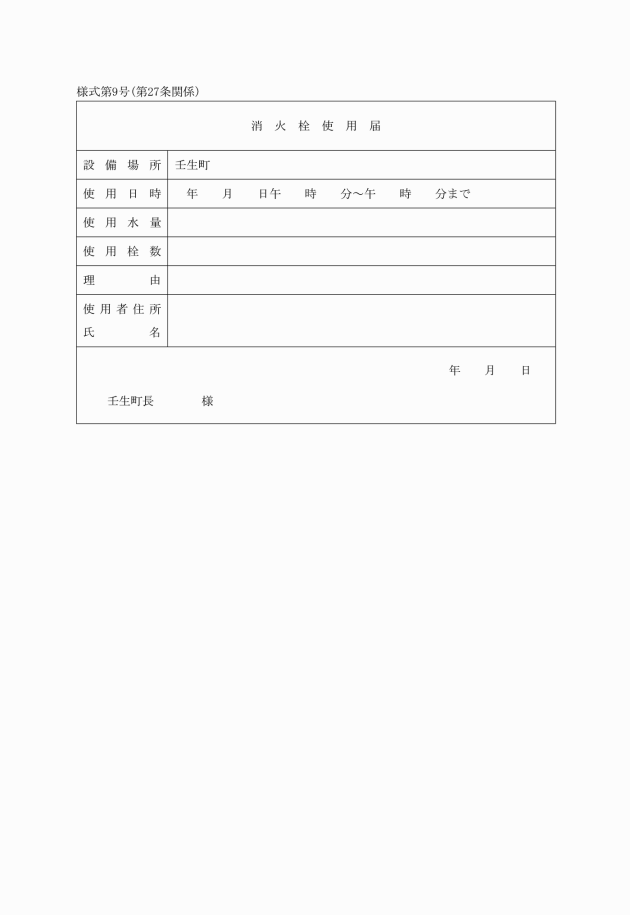

(7) 防火又は演習のため消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第9号)により使用者

(メーターの端数計算)

第28条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り付け又は取り外した月は、この限りでない。

(私設消火栓)

第29条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第5章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第32条 水量の認定について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(専用給水装置として適用される料金の算定)

第33条 次の場合の料金の算定は、入居者ごとに専用給水装置の料金を適用した額の合計額とすることができる。

(1) 1個のメーターで計量し、各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備を有するアパート又はこれに類似する家屋の場合

(2) 共用給水装置として認めない設備を2世帯以上で使用する場合

2 前項の規定による料金の適用は、水道使用者等の申請によるものとし、管理者が必要であると認めた場合その料金を適用する。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第34条 条例第24条第1項の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金の月計算)

第35条 料金は前月の点検日、定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。

(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金算定)

第36条 定例日を変更したため1月の使用日数が15日以内となったときの料金計算については、条例第33条の規定を準用する。

(1) 条例第44条の規定により給水を停止されたもので将来も滞納のおそれある者に対しては2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事、興行等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用予定期間中の料金概算額とする。

附則

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 壬生町水道事業給水条例施行規則(昭和40年壬生町告示第5号)は、廃止する。

附則(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年水管規程第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成6年水管規程第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成9年水管規程第1号)抄

平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年水管規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年水管規程第2号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

附則(平成29年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の壬生町水道事業給水条例施行規程によりなされた手続き及びその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

附則(令和6年水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。